Roland Stimpel

Zum guten Schluss entschieden doch Architekten. Fach- und Sachpreisrichter aus dem Berufsstand dominierten die Berliner Schloss-Jury mit einer Zweistimmenmehrheit. Die Jury hätte mit einem gespaltenen Votum oder mit der Verweigerung eines ersten Preises mitteilen können: Es geht nicht. Das hätte alle Pro-Schloss-Voten von Kommissionen, Ausschüssen und Bundestagsmehrheiten abgewertet. Zeitweise roch es auch danach, als einzelne Preisrichter ihren eigenen Auslober ob seiner Vorgaben beschimpften. Aber selbst diese Skeptiker stimmten am Ende beim einstimmigen Votum für den Entwurf Franco Stellas.

Dieser regte zwar architektonisch nicht besonders auf, weder im Guten noch im Schlechten. Aber das wollte und sollte er auch nicht. Es war ja kein ästhetisch innovativer Neubau gefragt, sondern eine Entwurfsaufgabe der besonderen Art, die eher Zurückhaltung verlangt: das Bauen im imaginären Bestand. Es ist verwandt mit dem Bauen im physischen Bestand. Dort steht die Substanz auf dem Boden, um deren Weiterbau es geht. Beim imaginären Bestand ist sie in den Köpfen: Häuser, die es einmal gab und die viele wiedersehen möchten. Der imaginäre Bestand zeigt besonders eindrucksvoll die Faszination, die Architektur ausüben kann: Ein Bau mag physisch seit Jahrzehnten verschwunden sein – im kollektiven Gedächtnis steht er immer noch.

Paradoxerweise wirkt diese Faszination bei Laien stärker als bei vielen Architekten. Auch beim Schlosswettbewerb haben sich viele dem Bauen im imaginären Bestand verweigert. Aber mit ihrem Schlossvotum haben wichtige Repräsentanten des Berufsstands sich ein gutes Stück auf interessierte und engagierte Laien zubewegt – und das Vorrecht des Bundestags als ersten Bauherrn im Land akzeptiert. Das ist keine Kapitulation, sondern demokratischer Realismus. Es stärkt den Architektenstand in der Gesellschaft.

Form vor Funktion – wie beim Denkmal

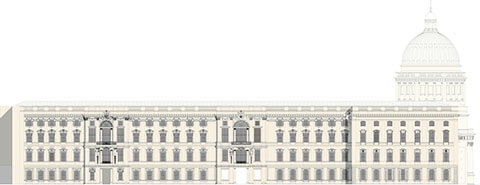

Gerade das Berliner Schloss zeigt, wie ähnlich das Herangehen an den imaginären Bestand dem Herangehen an den physisch vorhandenen ist. Nehmen wir kurz an, Walter Ulbricht hätte es 1950 nicht sprengen lassen, sondern als ausgebrannte Halbruine erhalten – sagen wir, als Mahnmal für den Untergang des preußischen Imperialismus. Und man hätte aus der Halbruine im Jahr 2008 wieder ein Haus machen wollen. Dann wäre die Aufgabe ganz ähnlich gewesen wie jetzt im Wettbewerb: einige Barockfassaden, Kuppel und innere Grundstruktur wären vorgegeben, alles Übrige wäre freier, aber rücksichtsvoll zu gestalten.

Nutzer und Nutzungen hätten sich auch dann den Vorgaben des Baues anpassen müssen. Funktionelle Mängel wären hingenommen worden, die Kritiker jetzt dem Projekt schwer ankreiden. Der aus dem vorigen Jahrhundert überkommene Funktionalismusbegriff ist für den imaginären Bestand ebenso wie für das physisch vorhandene Denkmal zu eng. Vielen fällt es aber schwer, sich mit ihrer physischen Zweitrealisierung zu arrangieren. Die Kopfbauten passen einfach nicht zu herrschenden Architekturlehren des 20. Jahrhunderts. Aber Doktrinen haben keinen Ewigkeitswert – weder in der Architektur noch im Denkmalschutz. Man darf und sollte sie immer wieder infrage stellen, was zum Beispiel der Berliner Kunsthistoriker Ronald Berg anmahnt. In der „taz“ sprach er voriges Jahr von einem „Beharren der Denkmalpflege auf einem Bild der Vergangenheit, das genauso willkürlich und zeitgebunden ist wie die Wunschbilder der Rekonstruktionsanhänger“.

Etwa die Doktrin, an einem Haus zähle allein der Zeugniswert des Steins und nicht der des Bildes. Danach hat ein Bau nur dann historische und dokumentarische Bedeutung, wenn sein Material alt ist. Er gilt dagegen als ahistorisch, wenn er bloß aussieht wie von früher, aber neu oder zum zweiten Mal gebaut ist. Das Bild zählt nach diesem Dogma nichts, der Stein zählt alles. Was alt wirkt oder tut, aber jung ist, läuft unter „Fälschung“. Aber der Begriff liegt daneben. Zu einer Fälschung gehört, dass Betrachter getäuscht werden sollen – dass man ihnen etwas Neues für alt verkauft.

Das befürchtet zum Beispiel der Bauhistoriker Wolfgang Pehnt von Rekonstruktionen. Durch sie gehe „die Glaubwürdigkeit für alle alten Gebäude verloren. Es ist dann keinem Bau, der alt aussieht, zu trauen, man weiß nicht, was real überliefert ist und was Neuerfindung.“ Pehnt hält damit aber das Volk für dümmer, als es ist. Noch der naivste Tourist bekommt in der jungen Altstadt von Warschau oder der noch jüngeren Frauenkirche in Dresden die Information geradezu aufgedrängt, dass die Erbauer noch leben oder noch nicht lange tot sind. Es gehört dort zum kommunalen Stolz, dass man kriegszerstörte Bauten neu errichtet hat. Auch in Berlin deutet sich das an.

Wenn Zeitschichten fehlen

Aber hat nicht vor hundert Jahren der große Denkmalpfleger Georg Dehio das Motto ausgerufen: „Konservieren, nicht rekonstruieren“? Hat er, aber auch das war sehr zeitgebunden. Er wollte materiell existierende Denkmäler vor den damals üblichen Versuchen bewahren, sie in einen früheren Zustand – oder was man dafür hielt – zurückzuverwandeln. Massenweise Kriegs- und Nachkriegszerstörungen gab es zu Dehios Zeiten nicht. Und nachdem 1907 der Hamburger Michel abgebrannt war, sprach Dehio den denkwürdigen Satz: „Seien wir von Zeit zu Zeit einmal tolerant.“

Dehio dachte dokumentarisch: Nur der alte Stein überliefere geschehene Geschichte, der junge im alten Bild nicht. Aber auch das sieht längst anders aus. Die Zentren von Köln, Kiel oder Kassel sind materiell authentisch. Aber sie tun so, als seien diese Städte mit Ausnahme weniger Bauten ungefähr 1950 gegründet. Ältere Zeitschichten? Fehlanzeige.

Die Berliner Juroren verdienen Hochachtung, weil sie – gerade die überzeugten Modernen – über den Schatten der alten Dogmen gesprungen sind. „Mutlos“ sei die Entscheidung gewesen, heißt es hier und da. Funktionelle Avantgarde oder stilistische Innovation bietet Stellas Entwurf tatsächlich nicht. Aber mutig waren die Preisrichter: Sie haben eingefahrene Denkraster und Vorbehalte überwunden. Und sie haben mutig in Kauf genommen, dass sie hinterher von manchen Kollegen und Kritikern geschmäht wurden.

Wichtiger war den Preisrichtern am Ende der Bauherr. Es ist ja nicht irgendwer, sondern der Bundestag. Die Juroren respektieren mit ihrem einstimmigen Votum, dass für diesen Ort auf demokratischer Grundlage der Wunsch nach einem Bild der Erinnerung und der städtebaulichen Harmonie dominiert – der Wunsch nach Gebautem als „Garant von Kontrolle, Stabilität und Permanenz in einer Welt, in der es exakt dies nicht mehr gibt“, wie es der Münchener Soziologe Armin Nassehi beschreibt. Also den Wunsch, Architektur möge ihre einzigartige Qualität der Beständigkeit und Überzeitlichkeit ausspielen.

Neue Toleranz der Moderne

Nicht zuletzt haben gerade die Rekonstruktionsskeptiker in der Jury ein wichtiges Signal gesetzt: Die Moderne kann auch tolerant sein. Das sollte sie zwar eigentlich immer sein, schließlich ist sie ein Kind der Aufklärung. Manche Dogmatiker hatten das aber über die Jahrzehnte vergessen und damit den Ruf des ganzen Architektenstands beschädigt. Wer stattdessen tolerant ist, hat es selbst leichter: Er kann auch mal nachgeben, ohne gleich als Verlierer dazustehen.

So ein Nachgeben kann sich die heutige Moderne leisten. Sie ist und bleibt die stärkste Form. An die meisten Bauaufgaben an den meisten Orten bestehen Anforderungen, die sie am besten befriedigen kann. Aber den Wunsch nach Wiederherstellung eines überkommenen Stadtbilds per se nicht erfüllen. Wenn die Qualitäten der Moderne an einigen wenigen Orten nicht gefragt sind, bricht ihr kein Zacken aus der Stadtkrone. Schließlich ist sie einmal mit der Vision angetreten, Lebensoptionen zu erweitern und nicht zu beschneiden. Das gilt dann auch für die Rekonstruktionsoption. Mit ihrem Votum haben die Modernen in der Jury nicht ihre Haltung verraten, sondern im eigenen Sinn gestimmt.