Die Nachkriegsmoderne gilt als schweres Erbe. Auch wenn die Beschäftigung mit der Epoche seit einigen Jahren Konjunktur hat, ist ihre Akzeptanz bei der Bevölkerung nach wie vor gering, in der Fachwelt ist sie umstritten. Ihre Vorliebe für Beton, die Neigung zu Großformen und der Duktus einer manchmal unwirtlich wirkenden Härte, die die Architektur vor allem der Siebzigerjahre mit der Populärkultur der Zeit teilt, machen die Entscheidung für eine oft aufwendige und kostenintensive Sanierung nicht leichter. Hinzu kommt die meist schlechte Materialqualität der Zeit.

Ein umsichtiger Umgang mit der Epoche ist dennoch allein aufgrund der Masse unumgänglich: Fast 40 Prozent aller Gebäude in Deutschland stammen aus der im engeren Sinn der Nachkriegsmoderne zugerechneten Phase zwischen 1949 und 1979. Die Frage, was davon aus architektonischen, zeithistorischen, städtebaulichen oder ökonomischen Gründen saniert werden sollte, ist komplex. Der Denkmalschutz kann kaum eine erschöpfende Antwort geben. Nur vier bis fünf Prozent der Nachkriegsbauten sind denkmalgeschützt, und auch hiervon werden nicht wenige abgerissen. Eine Klärung über die Kriterien für Sanierung oder Neubau aber ist heute notwendiger denn je, da sich das Nutzungsverhalten verändert und Bautypen, die in den Nachkriegsjahren Konjunktur hatten (beispielsweise Warenhäuser und Kirchen), zunehmend mit Leerstand kämpfen. Dass deren Bewertung heute in Deutschland anders ausfällt als vor der Phase des ökologischen Umbaus, liegt auf der Hand. Tim Rieniets, Geschäftsführer der Initiative StadtBauKultur NRW, die Bautypen der Nachkriegsmoderne in NRW untersucht hat, betont, dass der Gedanke des Ressourcenschutzes als entscheidendes Argument bei den Abwägungen hinzugekommen ist; er lässt Abriss und Neubau bei Weitem nicht mehr so opportun scheinen wie noch vor 20 Jahren.

Umgebaut: der Kulturpalast

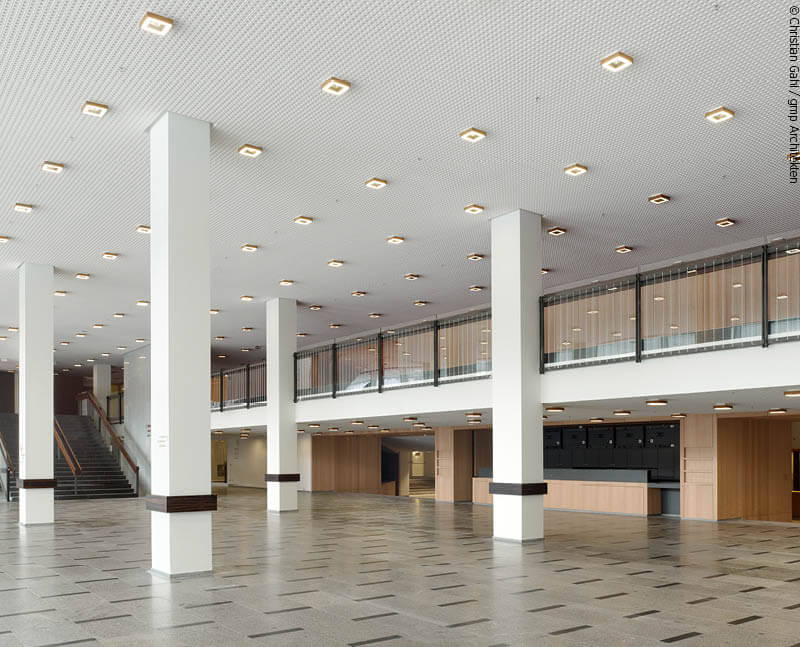

Eines der wenigen erhaltenen Bauwerke der DDR, die statt am sozialistischen Neoklassizismus an der internationalen Nachkriegsmoderne orientiert waren, ist der Dresdner Kulturpalast. Im April wurde er nach fünfjähriger, rund 100 Millionen Euro teurer Sanierung wiedereröffnet. 1967 war das „Haus der sozialistischen Kultur“ mit dem damals modernsten und größten Veranstaltungsraum der DDR eröffnet worden – ein flacher Baukörper von 102,80 mal 71,80 Metern Ausdehnung in Stahlbetonskelettbauweise (Raster 6 mal 9 Meter). Das Sockelgeschoss war mit rötlichem Granit-Naturstein verkleidet, das Obergeschoss bildeten Aluminium-Glas Elemente, die Mitte des Flachbaus überragte ein hohes, mit Kupfer patiniertes Faltdach. Vor allem mit seiner gläsernen Schauseite erinnert der Bau an das Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen, doch war in Dresden mit den Maßstäben der barocken Stadt gebrochen worden. Der Umbau blieb lange umstritten; unter anderem hatte der Architekt Wolfgang Hänsch vergeblich auf die Erhaltung des Festsaales aus urheberrechtlichen Gründen geklagt. Der Kompromiss zwischen Denkmalschutz und zeitgenössischen Nutzungsanforderungen bedeutete den Verzicht auf den multifunktionalen Saal. In den entkernten Bau wurde ein hochmoderner Konzertsaal eingebaut. Außen suchte das verantwortliche Büro gmp die Anmutung zu erhalten: Die Aluminiumpfosten der Fassade wurden saniert; das vormals gefärbte Glas wurde durch transparente, thermisch optimierte Scheiben ersetzt, der rötliche Granitsockel durch Material aus demselben Steinbruch. Innen blieb die Raumfolge um den großen Konzertsaal mit Foyer, Chorprobensaal und Treppenhäusern erhalten. Im Sinne des Denkmalschutzes wurden im Foyer auch wesentliche Details, wie Holzverkleidungen, Geländer, Handläufe und Bronzetüren, instand gesetzt; auch die seltene Gipsstrukturdecke mit den dreiecksförmigen Paneelen wurde erneuert. Der restaurierte Wandfries „Der Weg der roten Fahne“ von Gerhard Bondzin zeigt nun wieder in schönem sozialistischem Pathos die Entwicklung der Arbeiterbewegung von der Revolution von 1848 bis in die DDR-Zeit.

Umbau und Sanierung in Dresden verfolgten mithin zwei Ziele: eine in Teilen denkmalgerechte Sanierung und eine relativ weitreichende Neuinterpretation des Kernbestands für eine zeitgemäße Nutzung. Die historische Idee eines multifunktionalen Festsaals mit einem Kulturangebot für viele erfuhr gewissermaßen durch das zusätzliche Nutzungsangebot aus Konzertsaal, Bibliothek, Kabarett und Serviceeinrichtungen eine Ausweitung.

Dresdens Kulturpalast ist ein prominenter Fall, bei dem die epochetypische Architektur, die zentrale Lage und die historische, identifikatorische Rolle den Ausschlag für eine Sanierung gaben. Eine Garantie sind solche Aspekte jedoch nicht. Nach langer Diskussion wäre die Bonner Beethovenhalle fast zum westdeutschen Gegenbeispiel geworden. Erst 2015 entschloss sich die Stadt, die mehr als 50 Millionen Euro teure Sanierung des 1959 eröffneten Baus anzugehen, der 2020 bei den Beethovenfestspielen im Mittelpunkt stehen soll. In Frankfurt am Main beschäftigt die Frage des Umbaus beziehungsweise der Sanierung der Theater, die auf mehr als 900 Millionen Euro kalkuliert ist, die Öffentlichkeit. Was, warum und wie umgebaut oder saniert wird, scheint oft von Zufällen und privaten Initiativen abhängig. Mehr als drei Jahrzehnte stand beispielsweise das Kölner Rheinpark-Café leer – ein seltenes Beispiel der leichten zeittypischen Pavillonarchitektur im 1967 eröffneten Rheinpark –, ehe durch den Anstoß der bürgerschaftlichen Initiative „Perle sucht Dame“ die Stadt die Sanierung begann. In vereinfachter Form soll hier wieder Gastronomie einziehen. Erst langsam scheint man Sanierungen und Umnutzungen größere Mühe und Aufmerksamkeit zuzuwenden. Es zeigt sich: Die (Neu-)Bewertung einer baulichen Epoche ist ein längerer Prozess.

Angebaut: das Philosophicum

Der Wandel der Einstellungen zeigt sich auch in Frankfurt am Main, wo auf dem Bockenheimer Campus der Universität 2014 das AfE-Hochhaus spektakulär gesprengt worden war. Drei Jahre später wurde hier das von 1958 bis 1960 im Stil des Funktionalismus errichtete Philosophicum von Ferdinand Kramer, ein nicht weniger umstrittener Bau, saniert und umgebaut. Ausgangspunkt war nach dem Umzug der geisteswissenschaftlichen Institute ein jahrelanger Leerstand. Ein Projekt für gemeinschaftliches Wohnen scheiterte an der Finanzierung. Schließlich wurde die schmale Scheibe mit außen liegendem Stahlskelett an einen Investor veräußert, der sie in ein Apartmenthaus mit 238 Mietwohnungen mit Flächen zwischen 21 und 54 Quadratmetern umbaute.

Der Umbau war technisch anspruchsvoll. Zwar ließ sich die neue Struktur gut in das Raster des Bestandsbaus einfügen. Die Fassaden aber mussten komplett erneuert werden. Sie wurden identisch mit thermisch getrennten Profilen nachgebaut, von innen durch eine ausgedämmte Stahlunterkonstruktion bauphysikalisch ertüchtigt und statisch verstärkt, um die Windlasten sowie die schwereren Glasscheiben aufzunehmen. Die Giebelseiten wurden innenseitig in originalem Sichtbeton mit Mineralwolle gedämmt. Die Besonderheit des Falles aber liegt im Gesamtkonzept des verantwortlichen Büros Stefan Forster, das zusätzlich zur Sanierung einen Ergänzungsbau vorsah. Der flache, fünfstöckige Neubau sitzt vor dem Altbau, mit dem er im Erdgeschoss über eine Kindertagesstätte und in den Obergeschossen über die Treppenhäuser verbunden ist. Der Neubauriegel nimmt den Blockrand auf und hält den Altbau aufgrund des Höhenunterschiedes zum Teil sichtbar. Forster spricht von einer „korrigierten“ stadträumlichen Lösung, die in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz entstanden ist. Der Kompromiss erfüllt sicher nicht alle Wünsche des Denkmalschutzes, aber er erhält das Haus als Teil des kollektiven Gedächtnisses und scheint als städtebauliche Weiterentwicklung lohnend.

Rückgebaut: das Hertiekaufhaus

Kulturbauten, Kirchen und Rathäuser haben meist identifikatorische Funktion. In abgeschwächter Form gilt dies auch für innerstädtische Warenhäuser, insbesondere in Klein- und Mittelstädten. Die zunehmende Gefahr eines Leerstands infolge veränderten Konsumverhaltens erfordert hier besonders dringlich Überlegungen zum Umgang mit dem Bestand. Das ehemalige Hertiekaufhaus im westfälischen Lünen, einer Stadt mit 80.000 Einwohnern, wurde 1969 als fünfgeschossiger Bau errichtet. Mit 7.500 Quadratmetern Verkaufsfläche bot es ein Fünftel der Verkaufsfläche der Innenstadt. 2009 erfolgte nach der Insolvenz die Schließung. Damit standen rund 13.000 Quadratmeter leer; eine Weiternutzung als Kaufhaus war aufgrund der mangelnden Qualität nicht denkbar.

Eine Wohnungsbaugenossenschaft, der Bauverein Lünen, erwarb die Immobilie schließlich und initiierte mit der Uding Projektmanagement GmbH aus Lünen den Umbau (Entwurfsverfasser: Christian Christensen.) Kern war ein Teilrückbau, der eine neue Mischung aus Dienstleistung, Gastronomie und Wohnen erlaubte; Eröffnung war Ende 2016. Die oberen zwei Geschosse wurden abgetragen, die Gebäudemitte wurde bis auf das Erdgeschoss entkernt. In der Schneise quer durch das Gebäude entstand ein begrünter Lichthof. Das Erdgeschoss bleibt gewerblich genutzt, darüber liegen nun hinter einer neuen Klinkerfassade 24 barrierefreie Mietwohnungen mit 50 bis 100 Quadratmetern. Das Untergeschoss, ehemals Verkaufsfläche, wurde zur Tiefgarage. So entstand innenstadtnahes Wohnen mit 3.000 Quadratmetern Wohn- und 2.600 Quadratmetern Gewerbefläche. Die Vorteile des weithin als Vorreiter für die Revitalisierung innerstädtischer Einzelhandelsimmobilien gerühmten Beispiels liegen auf der Hand. Man nutzt für die neuen Funktionen die gute städtebauliche und funktionale Einbindung, wobei in technischer Hinsicht (Umbaukosten 12 Mio. Euro) Warenhäuser aufgrund ihrer offenen Strukturen offenbar eine verhältnismäßig leichte Umnutzung erlauben, wie das breite Spektrum bisher realisierter Nachnutzungen zeigt.

So unterschiedlich die hier vorgestellten Lösungen sind: Ein Trend scheint zu sein, starre Entweder-oder-Lösungen aufzugeben zugunsten flexiblerer Ansätze mit den unterschiedlichsten Modifikationen, Umbauten, Erweiterungen und Teilsanierungen. Insofern bietet der Bestand der Nachkriegsmoderne durchaus Spielraum für architektonische Fantasie.

Frank Maier-Solgk ist Publizist zu Architektur- und Kulturthemen in Düsseldorf.

Mehr Informationen und Artikel zum Thema „modern“ finden Sie in unserem DABthema modern

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: