Text: Heiko Haberle

Gartenstädte sind beliebt – als Wohnort und im Marketing der Immobilienwirtschaft. Jede Siedlungsform, die irgendwie durchgrünt und nicht zu ländlich ist, kann damit beworben werden. Doch das historische Konzept des Engländers Ebenezer Howard von 1902 enthält mehr. Was Howard ursprünglich als „Town-Country“ bezeichnet hatte (den Begriff „Garden City“ gebrauchte er später), sollte die besten Eigenschaften von Stadt und Land vereinen. Die eigenständigen Städte mit etwa 30.000 Einwohnern würden im Zentrum öffentliche Einrichtungen und Grünanlagen haben, darum herum Wohngebiete, dann Industrie und Gewerbe sowie Landwirtschaft. Die Garden City sollte sich damit selbst versorgen können. Howard hatte sich auch detaillierte Gedanken zu Verwaltung und Mitbestimmung, zur Trägerschaft der Institutionen und zur Finanzierung gemacht. Letztere basierte auf dem Wertzuwachs des Bodens, der in kommunaler Hand bleiben und verpachtet werden sollte. Alle Geschäfte würden in einem zentralen „Kristallpalast“ untergebracht, wobei die Stadt das Händlergefüge und das Warenangebot bestimmte, um zu starker Konkurrenz vorzubeugen. Zu Städtebau und Architektur machte Howard hingegen kaum handfeste Angaben. Wichtiger war ihm die starke Position der Kommune.

Gartenstadt kann vieles sein

In jeder neuen Gartenstadt konnten ohnehin immer nur Teilaspekte umgesetzt werden. Das gilt auch für Letchworth und Welwyn, die als „echt“ gelten, weil Howard an ihrer Planung beteiligt war. Eine eigentlich im Konzept vorgesehene städtische Dichte konnten sie nie erreichen, dafür aber bis heute einen Großteil ihres kommunalen Grundbesitzes bewahren. Das Label „Gartenstadt“ wurde international dankbar übernommen und führte zu ganz unterschiedlichen Siedlungsformen: Einfamilienhausgebieten, Großwohnsiedlungen und Stadtneugründungen. Tel Aviv, das vom Schotten Patrick Geddes in den 1920er-Jahren als Gartenstadt geplant wurde, ist zur lebendigen Metropole geworden, die sich aus meist frei stehenden Gebäuden im International Style zusammensetzt. Die deutschen Gartenstädte hingegen waren selten eigenständige Systeme, sondern Werkssiedlungen oder Stadterweiterungen, in denen das ruhige Wohnen und der private Garten wichtig waren. Die Häuser sind jedoch bis heute oft im Besitz von Genossenschaften oder Stiftungen. Heute stehen unter dem Druck eines akuten Wohnungsmangels in vielen Großstädten wieder Stadterweiterungen auf dem Programm. Diese sollen besser werden als die Schlafstädte, die noch bis in die 1990er-Jahre hinein entstanden. Da bietet es sich an, die Gartenstadt-Idee auf ihr Potenzial für den Bau neuer Siedlungen, aber auch für die Modernisierung von Bestandsquartieren hin zu untersuchen. Das tat auch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) mit seiner Forschungsarbeit „Gartenstadt 21 – Vision oder Utopie?“.

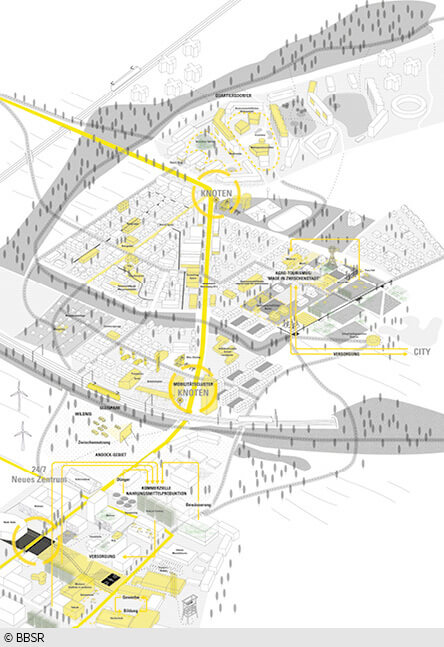

In einem Zukunftslabor des BBSR entstanden Ideen für neue Gartenstädte. Das Team "Zwischenstadt" schlägt neben baulichen Ergänzungen viele Zwischennutzungen und eine Verzahnung von Landwirtschaft und Gewerbe mit den Wohnfunktionen vor.

„Das Grundprinzip der Gartenstadt ist immer noch aktuell, weil es auf eine integrierte Stadtentwicklung abzielt und nicht bloß auf eine Erweiterung an den Rändern“, erklärt Bastian Wahler-Zak, der beim BBSR für die Studie zuständig ist. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass es Architekten, Stadt- und Landschaftsplanern, die Teilnehmer eines an die Studie angeschlossenen Ideen-Workshops waren, scheinbar gar nicht in den Sinn kam, ihre Modell-Städte räumlich zu erweitern. Stattdessen wurden die Zwischenstadt, die Metrozonen (ursprünglich ein Begriff der IBA Hamburg für Randbereiche der Städte mit heterogener Bebauung und vielen Verkehrsschneisen), Kleinstädte und Einfamilienhäuser verdichtet und umdefiniert: mit Aufstockungen und Anbauten, neuen Mobilitätskonzepten, der Nutzbarmachung von Grünflächen oder durch mehr Gewerbe in Wohngebieten.

Schon genug nachverdichtet?

Tatsächlich stellt sich die Frage, ob die Potenziale der allseits propagierten Innenentwicklung etwa schon ausgeschöpft sind. Wohl eher ist das Wachsen nach außen der schnellere und einfachere Weg. Licht und Luft sind in den Nachkriegs-Siedlungen eine lieb gewordene Errungenschaft, selbst wenn das Abstandsgrün jeglicher Erholungsfunktion entbehrt. So stockt seit Jahren im 1970er-Jahre-Viertel östlich des Berliner Alexanderplatzes die geplante Nachverdichtung wegen Bürgerprotesten.

Anderswo werden Einfamilienhausgebiete, die einen Großteil auch städtischer Bausubstanz ausmachen, gar nicht erst angetastet und für das Wohnen im Gewerbegebiet fehlt (noch) die Vorstellungskraft. Und dann wären da noch die eingeschossigen Supermärkte und ihre in den Städten meist leeren Parkplätze oder kilometerweise Abstandsflächen zu Verkehrswegen, die aus Lärmschutzgründen nicht bebaut werden können. Die Funktionstrennung, die auch Howard mit seinem Modell vertrat, hat sich vielerorts als Fehlentscheidung entpuppt. Große Hoffnungen liegen daher auf dem „Urbanen Gebiet“ (siehe Info am Ende des Artikels) als neuer Gebietskategorie, die eine stärkere funktionale Mischung, mehr Dichte und auch mehr Lärm zulässt. Dann gehören Statements wie dieses aus der Dokumentation zur Berliner Fachtagung „Gartenstadt des 21. Jahrhunderts“, die im Dezember 2015 stattfand, eventuell der Vergangenheit an: „Für das weitere Wachstum Berlins sollte die Innenentwicklung das Primat der Planung darstellen. Dabei sind stadtpolitisch jedoch vielfältige Widerstände zu überwinden. Angesichts der Zielkonflikte scheint diese Handlungsmaxime derzeit nicht umsetzbar.“ Dass die Veranstaltung eigentlich auf die Stadterweiterung „Elisabeth-Aue“ in Pankow abzielte, die nach einigem Gegenwind von der neuen Stadtentwicklungssenatorin nun selbst ad acta gelegt wurde, ist pure Ironie.

Die in Berlin von renommierten Planern formulierten Ansätze sind jedoch übertragbar und nennen vieles, was zwar modisch klingt, aber wohl Alltags- und Planungsrealität wird. Ein „Duplizieren des Freiraumangebotes von ,Gartenstädten‘ des vergangenen Jahrhunderts“ wird dabei nicht angestrebt. Freiflächen sollten eindeutige Funktionen für Erholung, Sport oder Produktion haben. Urban Gardening oder Mietergärten werden vorgeschlagen – auch um den langfristigen Unterhalt der Freiräume in private Hände zu legen, was Kosten sparen und gleichzeitig die Identifikation mit dem Ort stärken kann. Auch „produktiv nutzbare Dachlandschaften“, kleinteiliges Gewerbe oder Werkstätten finden sich unter den Ideen. Autos sollten dezentral abgestellt werden und stattdessen Angebote der Mikromobilität, neue Logistikkonzepte und Fahrradstraßen entstehen. Um auch in den angrenzenden Quartieren Akzeptanz herzustellen, sollen Mehrwerte geschaffen werden, die über die neue Gartenstadt hinaus ausstrahlen, etwa mit Freizeit-, Bildungs- oder Kultureinrichtungen. Besonders wichtig sei aber die Charakterbildung des Quartiers

durch ein „Gründungsnarrativ“, um „mit dem neuen Stadtteil eine eigene Geschichte zu verknüpfen“. Wahler-Zak vom BBSR weist aber darauf hin, dass vor jeder Diskussion um Städtebau und Funktionen die Bodenfrage stehen müsse, ob tatsächlich zum Bauen verfügbarer kommunaler Boden privatisiert werden soll. „Es muss auch geklärt werden, wie die Gemeinschaft funktionieren soll und wer mit welchen Mitteln den öffentlichen Raum unterhält.“ Sonst müsse später wieder mit Stadtreparatur-Programmen gegengesteuert werden. „Viele hilfreiche Instrumente existieren bereits: Erbpacht oder Konzeptvergaben etwa.“

Neue Gartenstädte überall

Auch in München hat man sich mit der Gartenstadt-Idee beschäftigt und will mit dem für 20.000 Einwohner geplanten Stadtteil Freiham am westlichen Stadtrand neue Wege gehen. Das fällt allerdings nicht sofort ins Auge, denn die Grundanlage Freihams sieht eine strikte Trennung zwischen einem Wohngebiet nördlich der Bahnlinie und einem Gewerbegebiet südlich davon vor. Letzteres ist schon weit fortgeschritten und weist neben den obligatorischen Bau- und Möbelmärkten viele Kleinbauten für „ruhiges“ Gewerbe auf, die man sich auch in einem Wohngebiet vorstellen kann. Gestaltungsregeln sorgen für mehr Qualität als anderswo. Im Wohngebiet soll nach einem städtebaulichen Entwurf von Ortner & Ortner mit Topotek ein dicht bebautes Zentrum entstehen, das auch Hochhäuser hat. Erste Realisierungswettbewerbe wurden bereits entschieden. Einer Rahmenplanung des Büros west 8 folgend, schließen sich weniger dichte Wohnviertel an. Die Stadt München bezieht sich in bunten Imagebroschüren direkt auf Ebenezer Howard und kündigt „Gemeinschaftssinn und leistbares Wohnen für breite Bevölkerungsschichten“ an. Vor allem sollen die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, Baugruppen und Genossen-schaften zum Zuge kommen und überdies Stadt und Land verbunden werden, damit „eine echte Gartenstadt des 21. Jahrhunderts“ entstehe. Dafür soll Freiham bereits vor Baustart zum Leben erweckt werden. Die Büros raumlaborberlin und bauchplan hatten dafür eine „Stadt aus Stroh“ und einen „Freiluftsupermarkt“ vorgeschlagen, die schon mit Veran-staltungen bespielt werden und frisches Obst und Gemüse liefern. „Die Freiflächen sind keine Äcker mehr, aber auch noch keine Baustellen. Wir wollten also Nutzungen finden, die idealerweise in die späteren Freiräume der Siedlung überführt werden können“, erklärt Markus Bader von raumlaborberlin. Für ihn steht fest, dass „statt herkömmlicher Top-down-Planung, verbunden mit der Hoffnung, dass es schon irgendwie gut geht, man besser die Menschen frühzeitig mit den neuen Orten vertraut macht – auch auf die Gefahr hin, dass sich Pläne ändern. Das wäre womöglich sogar gut.“

Im Neubaugebiet "Fischbeker Reethen" in Hamburg soll sich die Moorlandschaft in die Außenräume ziehen.

Ebenfalls als „Gartenstadt des 21. Jahrhunderts“ sollen ganz im Südwesten Hamburgs die „Fischbeker Reethen“ mit 2.200 Wohnungen entstehen. Verantwortlich dafür ist die IBA Hamburg, die inzwischen als städtischer Projektentwickler fungiert. Der städtebaulich-landschaftsplanerische Siegerentwurf von KCAP (Kees Christiaanse) und Kunst + Herbert lässt aufhorchen. Entlang der Bahnlinie soll produzierendes Gewerbe angesiedelt werden, das in eine „Gründerstraße“ übergeht, an der Gewerbe, Werkstätten und Wohnen aufeinandertreffen. Schließlich folgt das Wohngebiet, das im Gegensatz zu anderen Hamburger Neubauplanungen kaum Reihenhäuser, sondern überwiegend Geschosswohnungsbau vorsieht. Die umgebende Moorlandschaft soll in das Gestaltungskonzept einbezogen werden.

Am weitesten ist Wien mit seiner Seestadt Aspern, in der einmal 20.000 Menschen wohnen und 26.000 arbeiten sollen. Der Plan des schwedischen Büros Tovatt mutet so konventionell an, dass er schon fast wieder innovativ ist. Mit seinem künstlichen See im Zentrum und der deformierten Ringstraße erinnert er an Howards konzentrisch aufgebautes Modell, obwohl Aspern zur Selbstdefinition den Gartenstadt-Begriff nirgends nutzt. Im Inneren ist der Plan jedoch ganz unschematisch: Die Straßen knicken häufig ab, die Baufelder sind unregelmäßig zugeschnitten. In der Praxis gibt es meist keine reine Blockrand-Bebauuung, sondern die Felder werden mit unterschiedlichen Volumen besetzt, was mehr Blick- und Wegebeziehungen erzeugt. Geschäfte sollen entlang mehrerer Straßen liegen. Die Läden werden schon jetzt von einer eigens gegründeten GmbH verwaltet und vermietet, die dadurch einen Einfluss auf Branchenmix und Angebot hat. Ganz ähnlich hatte es Howard geplant.

Howards Begriff der „Gartenstadt“ ist zwar sprachlich passend für viele aktuelle Planungen, weil er ländliche und urbane Elemente vereint. Er ist aber irreführend, weil er stark mit Bildern grüner Vorstädte besetzt ist, nicht aber mit seinen bodenrechtlichen Aspekten assoziiert wird. Ob er als Bezeichnung für das taugt, was eigentlich alle wollen, nämlich gemischte und soziale Quartiere innerhalb und außerhalb der Zentren, ist daher fraglich. Offen ist ebenso, ob die Planungskategorie „Urbanes Gebiet“ vor allem auf den Bestand angewendet werden soll oder ob auch Stadterweiterungen von vorneherein „Urbane Gebiete“ sein könnten. Es wäre jedenfalls mal ein echtes Experiment. Man sollte jedoch nicht der Versuchung erliegen, die der neue Paragraf 13 b (siehe Info am Ende des Artikels) des Baugesetzbuchs verspricht, nämlich unkompliziert neue Flächen auszuweisen und dabei alle guten Vorsätze über Bord zu werfen.

INFO

Urbanes Gebiet

Der Bundestag hat am 9. März 2017, gefolgt vom Bundesrat am 31. März, einer Bau- rechtsnovelle zugestimmt, die auch das „Urbane Gebiet“ als neue Baugebietskategorie enthält. Damit soll Wohnungsbau auch an verdichteten und funktional durchmischten Standorten erleichtert werden. Er muss dabei nicht in einem ausgewogenen Verhältnis zu anderen Funktionen stehen. Die GRZ darf 0,8 betragen, die GFZ 3,0. Die Immissions-richtwerte in der TA Lärm werden auf 63 dB (A) tagsüber erhöht, 3 Dezibel mehr als in Kern- und Mischgebieten. Die Bundesarchitektenkammer begrüßt das „Urbane Gebiet“ als Garant für lebendige Quartiere mit kurzen Wegen.

Paragraf 13 b

Ebenfalls neu ist der Paragraf 13 b des Baugesetzbuchs, der auf Betreiben Bayerns zustande kam. Er erleichtert bis Ende 2019 die Ausweisung neuer Baugebiete, indem auch für Außenbereiche ein beschleunigtes Verfahren ermöglicht wird. Prüfungen auf Umweltverträglichkeit und Lärmbelastung entfallen ebenso wie Bürgerbeteiligung und Ausgleichsflächen. Das gilt für Grundflächen bis 1 Hektar. Da die Erschließung hinzukommt, ist aber mit bis zu 4 Hektar großen Arealen zu rechnen. Es kann auch „auf Vorrat“ ausgewiesen werden. Die Bundesarchitektenkammer kritisiert den Paragrafen, weil er die Innenentwicklung schwäche und die Zersiedelung in Kauf nehme. Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel eines maximalen Flächenverbrauchs von 30 Hektar täglich sei dadurch gefährdet.

MEHR INFORMATIONEN

Zehn Thesen zu neuen Gartenstädten und mehr zur Studie des BBSR auf:

www.gartenstadt21.de

Mehr Informationen und Artikel zum Thema „Weitsicht“ finden Sie in unserem DABthema Weitsicht.

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: