Feiner Unterschied: In den Punkthäusern in der Mitte kennt man weniger Nachbarn als im Riegel am rechten Bildrand.

-

Von Elke Ludwig

Als früher die Treppenhausreinigung abgesprochen werden musste und die vom Eigentümer geforderte gemeinschaftliche Pflege der Grünanlagen in ein Sommerfest mündete, gab es zahlreiche Anlässe, sich mit den Nachbarn zu treffen. In so mancher gemeinschaftlichen Waschküche stand eine Kaffeemaschine. Heute werden Erschließungsflächen und gemeinschaftliche Bereiche aus Kostengründen oft auf ein Minimum begrenzt. Ein Dienstleister räumt Schnee und reinigt das Treppenhaus. Ein Gärtner pflegt das Grün und nimmt damit der Gemeinschaft eine lästige Aufgabe ab, aber auch die Möglichkeit, sich mit dem gemeinsamen Garten zu beschäftigen. Beschwert sich jemand über das Verhalten seiner Nachbarn, wird das Verhalten unterbunden – und damit oft das Kind mit dem Bade ausgeschüttet: So werden Bänke entfernt, weil sich nach abendlicher Nutzung durch Gruppen Lärmbeschwerden häufen, oder es werden Schilder wie „Skateboardfahren verboten!“ an Orten aufgestellt, die prädestiniert für eben diese Nutzung sind.

Dieser Entwicklung hin zu mehr Anonymität steht der Wunsch nach mehr Gemeinschaft entgegen. Durch den demografischen Wandel und den Wegfall familiärer Strukturen ist für viele Menschen die Unterstützung innerhalb der Hausgemeinschaft wichtig. Heute lauten daher entscheidende Fragen für die Gestaltung von Wohnquartieren: Kann man die Bildung von Gemeinschaft und Nachbarschaft mit baulichen Mitteln unterstützen? Wer wird überhaupt als Nachbar betrachtet und wo sind die räumlichen Grenzen?

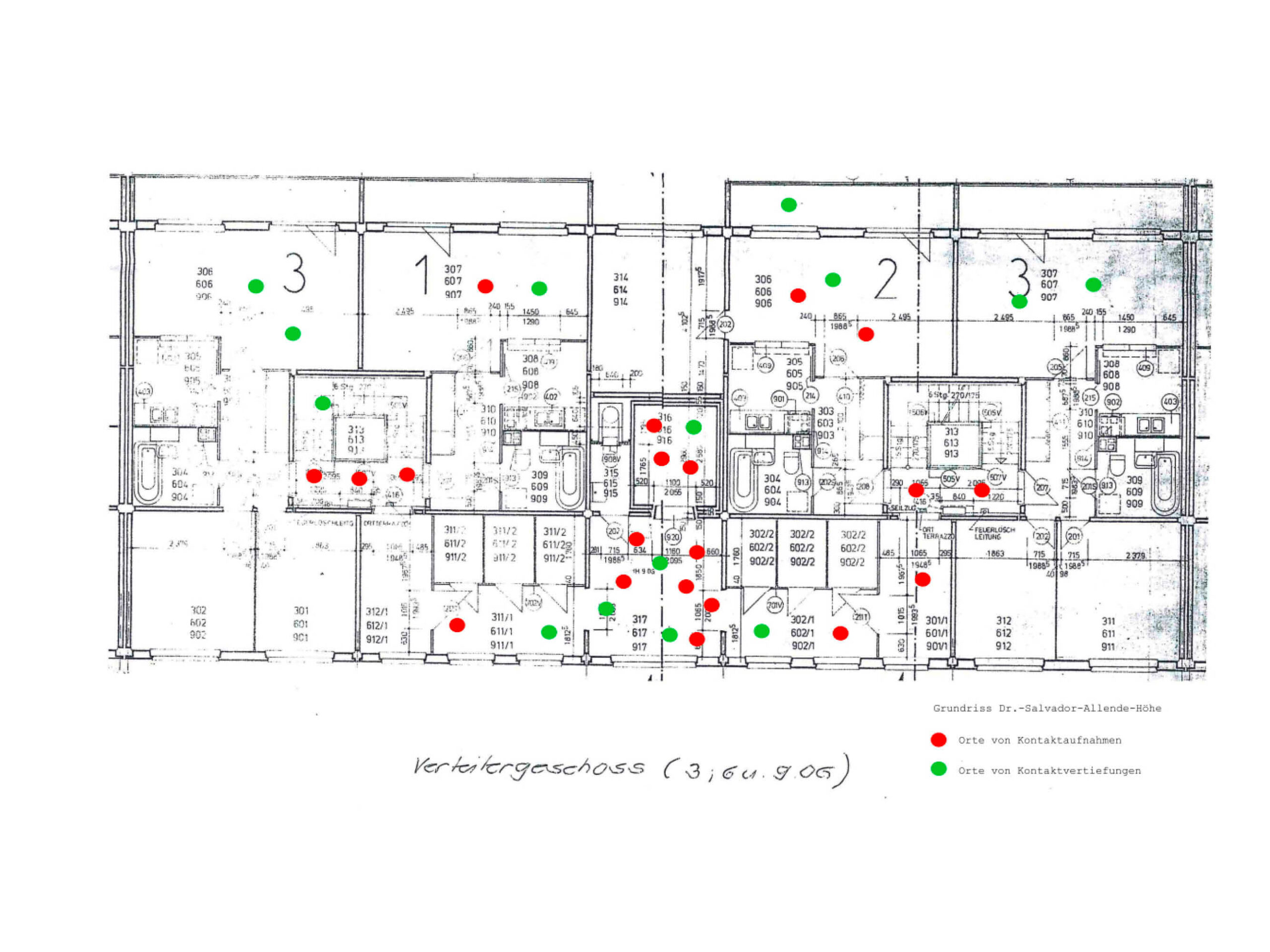

Unter dem Titel „Mehrgenerationenwohnen in die Platte“ führt die FH Potsdam aktuell ein Forschungsprojekt durch, das die Gestaltung des Zusammenlebens und die soziale Unterstützung in älteren Plattenbau-Quartieren untersucht. Eine Studie innerhalb des Projekts geht der Frage nach, an welchen Orten sich Nachbarn kennengelernt haben, und stellt fest, dass die innere Erschließung die Nummer eins unter den Räumen der Kontaktaufnahme ist. Durch rationalisierte Grundrisslösungen verlieren diese Räume in Neubauten aber jegliche Aufenthaltsqualität. Sie werden zu „Erschließungs-Schnellstraßen“, in denen, abgesehen von der Fortbewegung, keine weitere Nutzung stattfindet.

Der Mehl-Test

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass nachbarschaftliche Gemeinschaft in großen Wohnanlagen lediglich innerhalb des eigenen Etagenflurs gilt. Die Zahl der gemeinsam erschlossenen Wohnungen gibt also die Grenzen vor. Nachbarschaftliches Verhalten ist in diesen räumlichen Grenzen angemessen. In der Gemeindepsychologie, die sich mit dem Erleben und Handeln von Menschen in ihren spezifischen Lebenswelten beschäftigt, wird hierfür der Begriff „Setting“ verwendet. Ein einfaches Beispiel kann das verdeutlichen: Klingelt man an einer Wohnungstür innerhalb des Settings Nachbarschaft und bittet um ein Pfund Mehl, so handelt es sich um akzeptiertes Verhalten, bei dem eine wohlwollende Reaktion zu erwarten ist. Das gleiche Verhalten außerhalb des Settings Nachbarschaft wird als Betteln und deutliche Grenzüberschreitung betrachtet. Innerhalb des Settings kann sich ein Gefühl der Gemeinschaft und der Zugehörigkeit bilden.

In diesem Wohnhaus werden drei Etagen von nur einer Aufzugshaltestelle bedient. Im natürlich belichteten Vorraum des Aufzugs, der auch einige „Kellerabteile“ aufweist, begegnet man sich oft. In diesem Haus kennen sich alle 12 Parteien einer Aufzugseinheit.

-

In einem 14-stöckigen Hochhaus des Pablo-Neruda-Blocks in Frankfurt (Oder), das in der Potsdamer Studie untersucht wurde, kennen sich gewöhnlich die sechs unmittelbaren Nachbarn einer Etage persönlich. Darüber hinaus haben sie aber nur Einzelne nähere Bekannte im Rest des Hauses. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Bewohner der übrigen 83 Wohnungen als Nachbarn betrachtet werden. In einem anderen Haustyp des untersuchten Quartiers an der Dr.-Salvador-Allende-Höhe hält der Aufzug nur auf jeder dritten Etage und erschließt insgesamt 12 Wohnungen, verteilt auf drei Etagen. Der Aufzugsvorraum hat eine Größe von 20 Quadratmetern und ist durch eine fünf Meter lange Fensterfront auffallend hell und freundlich. Die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Gebäudetyps berichteten von zahlreichen Aktivitäten, die im Laufe der Jahre in diesem, als attraktiv empfundenen, gemeinsamen Vorraum stattgefunden hatten. Auffallend ist hier, dass sie in der Regel sogar alle elf Familien der übrigen Wohnungen „ihrer Gruppe“ namentlich kannten und somit die gemeinsame Erschließung durch den Aufzug als Identifikationsmerkmal ihrer Nachbarschaft festgelegt hatten. In benachbarten Gebäuden, in denen die Erschließung klassisch, durch einen innenliegenden Flur mit künstlicher Belüftung erfolgt, wurde trotz gleicher Raumgröße von 20 Quadratmetern von keiner gemeinschaftlichen Nutzung berichtet.

Im Nachbarhaus mit kompakterer Erschließung kennen sich meist nur die 6 Parteien einer Etage.

-

Hauptsache zwanglos

Nach der inneren Erschließung sind häufig genannte Orte der nachbarschaftlichen Kontaktaufnahme die Bereiche im Freien unmittelbar vor dem Haus, nächstgelegene Parkbänke und die hauseigenen Grünanlagen. Bestandteil der Kennenlern-Prozesse ist hier fast immer eine ausgeführte Handlung und ein situationsbedingter Anlass. Während einer vordergründigen Tätigkeit nachgegangen wird, können zwanglos, en passant, Kontakte geknüpft werden, die sich bei Wiedererkennen nach und nach vertiefen. Architekten sollten also solche niedrigschwelligen En-passant-Kontaktmöglichkeiten schaffen und die Verweildauer der Bewohnerinnen und Bewohner im halböffentlichen Bereich durch Schaffung entsprechender Aufenthaltsangebote erhöhen. Im Inneren begünstigen natürlich belichtete Flure, Sitzgelegenheiten und Infowände (bei Anforderungen an den Brandschutz als Kreidetafeln oder Whiteboards) eine „Dorfstraße“. Die Verwendung eines bestimmten Farb- und Materialkanons kann die Identitätsbildung einer Erschließungsgruppe fördern.

Im Außenraum sind Sitzgruppen in Sonne, Schatten und unter Dach, sowohl am Weg, als auch abseits in Ruhezonen wünschenswert. Auch Fitnessgeräte, Spielgeräte, Kleingartenangebote wie Hochbeete, Kräutergärten und Obstbäume, Vogelfutterplätze, Grill- oder Feuerecken sowie begehbare Brunnenanlagen sind geeignet. Für Spielgeräte gilt: je jünger die Zielgruppe, desto näher am Haus. Möglichkeiten für Ballsport dagegen benötigen, wegen erheblicher Lärmemission, einen möglichst großen Abstand zu den Wohnungen. Es lohnt auch die Suche nach dämpfenden Maßnahmen: Vertikale Begrünung ist neben ihren ökologischen, biologischen und optischen Vorteilen zum Beispiel ein ausgezeichnetes Mittel zur Schallabsorption.

Mögliches Streitpotenzial ist also in die Planung einzubeziehen. Um Nutzungskonflikte zu vermeiden, darf jedenfalls nicht die Nutzung vermieden werden! Denn langfristig zahlen sich zusätzliche Investitionen in eine gute Nachbarschaft mit Sicherheit aus. Dafür benötigt die Architektenschaft dringend mehr Forschung auf dem Gebiet der Wohnzufriedenheit und Gemeinschaftsentwicklung – an bestehenden und neuen Wohnquartieren. Wir benötigen das Feedback der Nutzer unserer Produkte, die Evaluation durch den Bewohner als Experten.

Forschung im Plattenbau

Als Mitglied des interdisziplinären Forschungsteams der FH Potsdam (Leitung: Prof. Dr. Thomas), führte die Architektin Elke Ludwig aus Lennestadt gemeinsam mit dem Gemeindepsychologen Prof. em. Dr. Jarg Bergold in einem Hochhausquartier in Frankfurt (Oder) Interviews mit Bewohnerinnen und Bewohnern, die mindestens fünf Jahre dort wohnten. Die Bandbreite ging von sehr stark empfundener Einsamkeit bis zu völliger Zufriedenheit mit den Sozialkontakten. In der Regel wurden sechs bis zehn namentlich bekannte Nachbarn aufgezählt. Elke Ludwigs Studie können Sie hier herunterladen.

Weitere Beiträge zum Thema finden Sie in unserem Schwerpunkt Wohnraum schaffen

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: