Text: Robert Kaltenbrunner

Größe hat etwas ungemein Suggestives. Auch und gerade in der Architektur. Mit Blick auf den seinerzeit noch unvollendeten Kölner Dom hatte 1814 kein Geringerer als Johann Wolfgang von Goethe eine Rechtfertigung für den großen Maßstab beim Bauen gefunden: „Denn vollendet bringt ein groß gedachtes Meisterwerk erst jene Wirkung hervor, welche der außerordentliche Geist beabsichtigte: das Ungeheure fasslich zu machen.“

Der unmittelbar sinnliche Eindruck spielt dabei seit jeher eine ausschlaggebende Rolle. Zeitgenössische Stadterweiterungskonzepte manifestieren sich gerne großmaßstäblich, etwa Ijburg bei Amsterdam oder Ørestad bei Kopenhagen. Auch in der Hamburger HafenCity, in Frankfurt oder in München klotzt man gerne. Und staatliche Bau- und Infrastrukturmaßnahmen sind ohne den Zusatz „Großprojekt“ kaum mehr zu haben.

Grundsätzlich ist unsere Alltagswahrnehmung stärker auf Abweichung konditioniert als auf das Normale. Für das Gewöhnliche genügen Intuition und halb blinde Routine; interessant ist vor allem das Außergewöhnliche. Die großmaßstäblichen Strukturen, die – etwa in Bürokomplexen und Einkaufszentren – im zeitgenössischen Städtebau eine Renaissance erleben, scheinen sich einerseits absetzen zu wollen von einem als ungenügend diagnostizierten „Normalzustand“. Andererseits suchen sie sich als Stabilisatoren und Rückverankerungen in einem Erneuerungsprozess in Szene zu setzen.

Freilich steht hinter dem Begriff des Großprojekts auch eine Idee, deren Plausibilität auf den ersten Blick nicht von der Hand zu weisen ist. Rem Koolhaas, der nimmermüde Stichwortgeber und Theorielieferant, hat ihr einen neuen Stempel aufgedrückt: „Bigness“. Dahinter steht die Vorstellung, unter den Bedingungen moderner Stadtentwicklung könne nur das sehr große, komplexe Projekt genügend Kraft entwickeln, um Weichen zu stellen, neue räumliche Ordnungen zu etablieren und Orte zu markieren. Koolhaas postuliert, allein Bigness verfüge über die Fähigkeit, das Problem zu lösen; sie sei der Bahnbrecher für ein Regime der Komplexität, das die geballte Intelligenz der Architektur und der ihr verwandten Disziplinen zu mobilisieren vermag.

Jedoch ist die enzyklopädische Vollständigkeit eines flächendeckenden Plans, der vorgibt, alle Probleme auf einmal lösen zu können, bloß noch ein frommer Wunsch. Gerade Fachkreise preisen wortreich „die Urbanität“. Aber ihr oft chaotisches, billiges, von Technik und Nutzbarkeit geprägtes Erscheinungsbild schätzen sie meist wenig – sieht man einmal von den oft herausgeputzten Innenstädten ab. Doch ist ein Zurück zum „großen Plan“ und zum omnipotenten Städtebauer alles andere als realistisch. Zudem gibt es in unseren Gemeinwesen keine politische Institution, die einen solchen Kraftakt heute noch bewältigen könnte. (Selbst ein Mitterrand oder ein Chirac haben ja in ihrer Kapitale letztlich nur einzelne „grand projets“ befördern können.) Wenn man aus dem einhelligen Befund nun die Theorie ableitet, dass da nur eine prägnante und eindrucksvolle Architektur helfen kann, so scheint das zwangsläufig einzumünden in ein urbanistisches Surrogat: das möglichst großmaßstäbliche Projekt.

Städtebau: Keine Architektur in Groß

Zwar wird die Konzentration der stadtplanerischen Anstrengungen auf Schlüsselprojekte allerorts praktiziert, erweist sich aber bei näherem Hinsehen als durchaus zwiespältig. Da gibt es die viel zitierte „Festivalisierung“ der Stadtentwicklung, die vornehmlich Großereignisse fokussiert und Manpower, Fach- und Entscheidungskompetenz sowie finanzielle Ressourcen bündelt. Das droht permanent zulasten einer notwendigerweise breiter angelegten und dauerhaften urbanistischen Intervention zu gehen. Und Fragen wie die nach Langfristperspektiven oder dem Verhältnis von symbolischem Ertrag zu realem (stadtgesellschaftlichem) Nutzen werden gar nicht erst gestellt.

Gewichtig ist ein weiterer Aspekt – nämlich Städtebau als eine bloß in ihrem Maßstab veränderte, sozusagen „vergrößerte“ Architektur zu begreifen. Der Unterschied zwischen baulicher Großform und großmaßstäblicher Planung wird dabei gern verwischt. Ende der 60er-Jahre waren städtebauliche Großformen en vogue und zugleich – oft ins Kolossale abgleitend – ein Hauptthema in den architekturtheoretischen Überlegungen, wie sie etwa Kenzo Tange, Yona Friedman oder Adolfo Natalini anstellten. Und heute scheint dieser Metabolismus viele Planer erneut anzuregen.

Es bleibt ein so häufiges wie gefährliches Missverständnis, städtebauliche Planung durch reine Architektur (insbesondere spektakuläre und große und teure Architektur) ersetzen zu können. Hinzu kommt, dass der architektonische Umgang mit Bigness oft nicht recht gelingen will und die Modelle für große Bauvorhaben sich kaum weiterentwickelt haben in den letzten anderthalb Jahrhunderten. Der britische Architekturkritiker Peter Davey bringt es sarkastisch auf den Punkt: „Wo Bigness in die Höhe geht, haben wir die üblichen Türme. Wo sie in die Breite geht, haben wir endlose Schuppen.“ Zudem liegt es in der Natur der Sache, dass die architektonische Großstruktur allenfalls einen (Stadt-)Baustein darstellt, der nur für sich „optimiert“ wird (werden kann) und wegen seines oft mangelnden Zusammenspiels mit anderen zu einem isolierten, insulären Fragment zu verkommen droht.

Architektur und Städtebau mögen zwar dieselben Wurzeln und viele Affinitäten haben, aber eben auch unterschiedliche Aufgaben. Allzu sehr vernachlässigt die Debatte über den „großen Maßstab“ die Interdependenzbeziehungen zwischen den Ebenen, die Dialektik zwischen den Teilen und dem Ganzen: Gebäude werden zu Teilen des Quartiers und der Straße, Quartiere zu Teilen der Stadtstruktur, deren rückwirkenden Einflüssen sie ausgesetzt sind. Desgleichen ist durch die Verzahnung der Maßstabsebenen (Haus, Parzelle, Quartier, Stadt, Territorium) jeder Organismus gleichzeitig Ausgangspunkt und Abschluss eines Formierungsprozesses. Jeder Organismus enthält Elemente unterer Ebenen und ist selbst in einen Organismus höherer Ebenen eingefügt.

Blickt man unvoreingenommen auf Europas Städte, so offenbart sich, dass der Städtebau der letzten Jahrzehnte immer dann Erfolge zeitigt, wenn er historischen Vorgaben folgt. Das gilt sogar für Almere, jene Retortenstadt in den Niederlanden, die 1978 als Auffangbecken für das überfüllte Amsterdam entstand. Die Ideale der durchgrünten Stadt trafen auf die Erwartungen der stadtmüden Flüchtlinge. So entstand unter der Parole „polynukleare Stadt“ ein Konglomerat gesichtsloser Vororte.

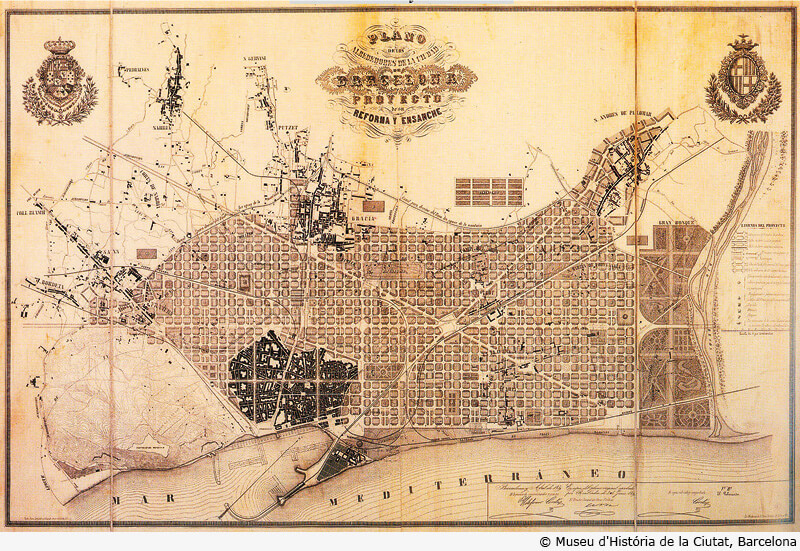

Doch heute besitzt das schnell wachsende Almere ein „Stadtherz“. Es bietet zwar dicht an dicht einen Querschnitt durch die Stilvielfalt der sogenannten Zweiten Moderne, atmet aber die Vitalität einer bestimmten Stadttradition. Und in Barcelona tritt man den Beweis an, wie ein räumliches Ordnungsgerüst des 19. Jahrhunderts auch unter heutigen Bedingungen funktioniert. Die von Ildefons Cerdà konzipierte Stadterweiterung (Eixample) war bei allem Pragmatismus eine visionäre Integrationsleistung: Das rigide Blockraster mit dazwischenliegenden 20 Meter breiten Straßen ermöglicht bis heute eine individuelle Ausgestaltung der Parzellen und genügt Erfordernissen der Mobilität genauso wie des Freizeitverhaltens. Es vermag unterschiedliche Modernisierungsansätze zu adaptieren, in offener und vielfältiger Weise zu organisieren.

Wir benötigen wieder ein – gemeinsam getragenes – Verständnis über eine architektonische Hierarchie in der Stadt. Was früher öffentlich war, wurde „bedeutend“ gestaltet – Rathaus und Kirche in der mittelalterlichen Stadt, Postamt, Bahnhof, Schule oder Stadttheater in der Stadt des 19. Jahrhunderts. Eine solche Hierarchie trägt zur Verstehbarkeit der Architektur bei, weil sie Orientierung vermittelt. Verstehbarkeit wiederum gibt dem Bürger die Chance, auch Neues einzuordnen. Jenseits aller Versuche, mit immer wieder neuen Ideologien oder primär technischen Mitteln die Probleme der Städte in den Griff zu bekommen, existieren einfache Raumdispositionen, urbanistische Bausteine und stadträumliche Elemente, mit denen auch heute noch gut umzugehen ist, wenn sie denn mit neuen Inhalten gefüllt werden.

Gemessen daran, ist Bigness eine poetische Verklärung. Koolhaas behauptet, dass in einem von Unordnung, Fragmentierung und Loslösung geprägten Milieu das Versprechen liege, das Ganze wiederherzustellen und ein Maximum des Möglichen einzupflegen. Welch eine Anmaßung! Kann denn Veränderung wirklich nur von etwas sehr Großem kommen? Ist nicht auch eine Vielzahl punktueller Interventionen in der Lage, etwas Gewaltiges zu bewirken? Tausend neu bebaute, reaktivierte oder anders genutzte Parzellen zum Beispiel? Das mag zwar für viele Großbaumeister nicht besonders attraktiv sein: Weil es zum einen unter der Aufmerksamkeits-Schwelle liegt, und weil man, zum anderen, nicht mehr jedes Detail in der Hand hat. Dennoch mag es für ein Gemeinwesen höchst reizvoll sein, den vielen Einzelprojekten eine Richtung zu geben, die in summa den Wandel befördert. Indem man einfache, klare und allgemeine Regeln setzt, aber alle Ausführungs- und Detailfragen dem Einzelnen überlässt. Mit anderen Worten: Großstadt statt Großprojekt!

Dr. Robert Kaltenbrunner leitet die Abteilung „Bau- und Wohnungswesen“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung.

Das Auftakt gebende Zitat von Goethe, von Herr Kaltenbrunner, ist erfreulich, bleibt aber in der Sache etwas nackt stehen. Es wird in seiner Tiefe und in seinem Wert für das Hauptthema des Heftes nicht wirklich durchmessen. Das Zitat nimmt Bezug zu Goethes Studien über die Baukunst der Gotik, die er am Straßburger Münster und auch in seinen Gesprächen mit Sulpiz Boisserée, einem wichtigen Initiator des Weiterbaus des Kölner Domes, erfahren hat. Goethe spricht in seinem ersten Aufsatz über das Münster ebenfalls von großen Bauwerken, lenkt dabei aber das Augenmerk auf einen Aspekt, der trotz seiner Bedeutung, in der heutigen Architekturdiskussion kaum Beachtung findet.

Vom Anblick des Straßburger Münster überwältigt, schreibt er mit Blick auf das barocke Bauen der führenden französischen und italienischen Architektur folgenden Satz: „Eure Gebäude stellen euch also Flächen dar, die, je weiter sie sich ausbreiten, je kühner sie gen Himmel steigen, mit desto unerträglicherer Einförmigkeit die Seele unterdrücken müssen.“ Der forschende Geist Goethes stellt die Flächengröße aber nicht grundsätzlich in Abrede, denn er schreibt weiter, „Wohl! wenn uns der Genius nicht zu Hilfe käme, der Ervini von Steinbach eingab: vermannigfaltige die ungeheure Mauer, die du gen Himmel führen sollst, dass sie aufsteige gleich einem hocherhabenen, weitverbreiteten Baume Gottes,…“

Was soll ein Architekt oder ein Projektmanager, die inzwischen schon Milliarden-Projekte schultern mit den Bedürfnissen einer Seele, oder einem weitverbreiteten Baume Gottes, anfangen. Goethe selbst sieht seine Äußerungen zu einem späteren Zeitpunkt zwar kritisch, revidiert sie in der Sache aber keineswegs. Auch ist ein Leserbrief nicht geeignet, unser Denken, unsere Werte oder unser Sehen grundsätzlich in Frage zu stellen. Aber die Frage, wann ein Projekt zu einem Großprojekt und zu welchem Zeitpunkt eine Fläche, nicht nur im Sinne Goethes, zu einer unerträglichen Einförmigkeit für die Seele wird, muss gestellt werden, denn sie bedeutet nichts anderes, als dass wir durch Architektur krank werden können.

Goethe sieht in der Baukunst des Barock schon den Verlust einer Idee, die sich nicht mehr aus dem Ganzen oder dem Ideal ableitet. Dieser Verlust an geistigen Inhalten hat sich bis heute verstärkt und eine Bewusstheit geschaffen, die sich nur noch in der materiellen Bedürfnisbefriedigung und einer emotionalen und intellektuellen Bewusstseinshaltung erkennt. Die Folge ist, dass wir unseren Sinnes- und Bewusstseinsprozess auf ein abstraktes Erleben und Diskutieren reduziert haben, das die entscheidende Frage, der Wirkung der Architektur auf den ganzen Menschen, ausklammert. Wir tragen Architekturformen nicht mehr als ein erbauendes, freudiges und lebendiges Erleben in uns, sondern wir haben alles was die Harmonie der Bauteile, das Ideal des Motivs, die Leichtigkeit der Zierte ausmacht, aus unserem Empfinden und damit aus der Praxis ausgesondert.

Goethe erkennt in der Zierte das ergänzende Motiv, das ein Bauwerk zusammen mit der Konstruktion zu einem Kunstwerk erhebt. Im Zusammenwirken entsteht der eigentliche Genuss, weil das schaffende Auge im Licht und in den Formen tätig werden und das gebaute Ideal erkennen kann. Eine Form oder ein Motiv, das sich aus dem Gehörigen oder dem Ideal ableitet, wird über die aktive Sinneswahrnehmung im Bewusstsein als schöpferischer Impuls eingegliedert, der das Wohlbefinden des Menschen steigert.

Ein Projekt wird dann zum Großprojekt, wenn die Wand ihre Sprache verliert und dadurch den Menschen abweist. Wir kompensieren unsere Not, die wir gar nicht wahrhaben wollen, indem wir schnell, groß, sensationell und spektakulär bauen. Das Großprojekt beginnt schon im Dorf oder in der Kleinstadt, wenn die Wand mangels Inhalt leer wird und dem schaffenden Auge, das inspirierende Spiel, das Licht und die Motive genommen werden. Wir jonglieren bei Großprojekten gerne mit Zahlen und technischen Meisterleistungen, das wesentliche, die Wirkung der Wand über den Sinnesprozess auf unser Innerstes, wollen wir nicht wahrhaben. Mit der Zunahme des Bauvolumens wird sich auch die unerträgliche Einförmigkeit potenzieren und das Bewusstsein schleichend aber massiv belasten, wir werden krank. Die Äußerungen Goethes sollen nicht weise Erkenntnis bleiben, sondern wir müssen uns in der unvoreingenommenen Betrachtung schulen, damit wir das Schöpferische oder das Destruktive an unseren Bauprojekten empfinden.