Text: Heiko Haberle

Alle Produkte dieser Welt versuchte man 1851 auf der Londoner Weltausstellung im berühmten Kristallpalast zu versammeln. Das Gebäude selbst demonstrierte mit seiner Stahl-Glas-Konstruktion von über einem halben Kilometer Länge das technische Können der Zeit. Auch später brachten immer wieder Weltausstellungen beeindruckende Dächer hervor. Der amerikanische Architekt, Schriftsteller und Erfinder Richard Buckminster Fuller entwarf 1967 mit seiner Biosphère, dem US-Pavillon für die Expo in Montreal, aus einem dreidimensionalen Stabwerk eine Kugel von 76 Metern Durchmesser. Dass deren Acrylhaut 1976 in Flammen aufging, beeinträchtigte die ansonsten noch heute existierende Struktur nicht. Die sollte ohnehin nur ein Prototyp sein: Für Midtown Manhattan hatte Fuller bereits eine geodätische Kuppel mit einer Höhe von einer Meile und einem Durchmesser von 40 Straßenblocks erdacht. Niemand sollte darunter mehr heizen oder kühlen müssen und allein die eingesparten Kosten der Schneebeseitigung würden die Konstruktion in nur zehn Jahren gegenfinanzieren.

Das könnte Sie auch interessieren

Netze, Gitter und Zelte

Ebenfalls auf der Montrealer Weltausstellung, die ganz vom Glauben an technischen und gesellschaftlichen Fortschritt geprägt war, fiel auch der deutsche Pavillon auf. Die von Frei Otto und Rolf Gutbrod zusammen mit dem Ingenieur Fritz Leonhardt entworfene Zeltkonstruktion bestand aus Seilen, die von Masten abgehängt waren und, mit einer Membran bespannt, fast 8.000 Quadratmeter überdachten. Das war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das fast zehnmal so große Münchner Olympiadach von 1972, das Otto mit dem Architekturbüro Behnisch und Partner entwickelte. An die Stelle der Membran waren Acrylglasplatten getreten, sodass die transparente Zelt-Architektur zusammen mit der leichtfüßigen Grafik von Otl Aicher nicht nur der bis dahin etwas altbackenen Stadt München zu einem neuen Image verhalf, sondern ein ganz neues Deutschlandbild vermittelte: das einer weltoffenen, friedvollen und modernen Nation.

Für die Fortschrittsgesellschaft: Die Multihalle Mannheim ist akut gefährdet und großteils gesperrt. Foto: Daniel Lukac (Klicken für mehr Bilder)

Was eine Expo im Großen, waren Bundesgartenschauen wohl einmal im Kleinen. Besonders experimentierfreudig war man 1975 in Mannheim. So wurde mit dem Aerobus – einer Schwebebahn, deren Schienen an einer beängstigend filigranen Seilkonstruktion abgehängt waren – ein bis heute einzigartiges Verkehrskonzept erprobt. Und die Architekten Carlfried Mutschler und Joachim Langner konnten mit Frei Otto im Herzogenriedpark ihre Multihalle bauen. Mit 7.400 Quadratmetern überdachter Fläche ist sie noch immer die weltweit größte Holzgitterschale. Unter dem amorphen Kuppelbau, der eine Höhe von 20 Metern und eine maximale Spannweite von 85 Metern erreicht, befinden sich neben öffentlichen Wegen und einem Restaurant auch eine Veranstaltungshalle, die bis vor einigen Jahren noch meist bodenständigen Zwecken diente: Messen für Rassekatzen oder Modellbau, Mittelaltermärkte, aber auch Groß-Hochzeiten.

Doch nach 40 Jahren macht sich bemerkbar, dass eigentlich nur ein temporärer Bau geplant und genehmigt worden war. Die große Halle musste gesperrt werden. Der Sanierungsbedarf ist an allen Bauteilen sichtbar. Das veranlasste den Gemeinderat im Sommer 2016 zu dem Beschluss, die denkmalgeschützte Halle wohl abreißen zu müssen, wenn nicht bis Ende 2017 die geschätzten 11,6 Millionen Euro aus privaten Spenden aufgebracht würden. Was von vielen Medien als Abrisswunsch skandalisiert wurde, hat zumindest bewirkt, dass die Stadt, die sich sehr wohl des Wertes der Multihalle bewusst zu sein scheint, nun nicht mehr allein dasteht. Ein Förderverein wurde auf Initiative der Architektenkammer Baden-Württemberg gegründet. Deren Vizepräsident Stephan Weber erinnert sich an seine Studienzeit in den 1980er-Jahren bei Professor Fritz Wenzel, dem Prüfstatiker der Multihalle: „Zum Nachweis der Statik wurden Mülleimer mit Wasser gefüllt und unter das Dach gehängt.“ Als sich etwas später die Postmoderne mit ihren retrospektiven und stilvermischenden Konzepten durchsetzte, habe man sich als Kontrast gern die filigrane Multihalle vor Augen geführt. Volker Schmid, Professor für Verbundstrukturen an der TU Berlin, hält die Multihalle noch immer für einen Meilenstein. Ihr Konstruktionsprinzip aus ineinandergreifenden Strängen aus Doppellatten sei an sich ein robustes System, das auch heute noch Anwendung finde. In Mannheim seien eben die Verbindungen nicht für eine Dauerbelastung konzipiert worden. „Auch wenn sich viele Utopien nicht bewahrheitet haben, müssen die Dächer dieser Zeit erst recht gerettet werden“, findet Schmid. „Gerade weil Ingenieure an kaum einer anderen Bauaufgabe so gut ihre Kreativität demonstrieren können.“

Frei Otto und seine Mitstreiter strebten bei vielen ihrer Dächer nach Minimalflächen, die sie durch Experimente mit Hängemodellen, Damenstrumpfhosen oder Seifenhaut gewannen. Lehrmeisterin in Sachen Formoptimierung und Materialreduktion war oft auch die Natur. Am Ende des Formfindungsprozesses stand eine baubare Lösung. Weil wir heute in einer bildfixierten Gesellschaft leben, wundert es nicht, dass nun umgekehrt von spektakulären Zielbildern ausgegangen wird, die es zu realisieren gilt. Etwa 2004 beim Ideen-Wettbewerb für die Neugestaltung eines Stadtplatzes in Sevilla. Dabei sollten römische Ausgrabungen und ein Markt integriert werden und das Ganze einen Sonnenschutz erhalten. Das kann man ganz bescheiden lösen oder spektakulär wie Jürgen Meyer H., der gemeinsam mit den Ingenieuren von Arup mit dem starken Bild riesiger Schirme, die zu einer begehbaren Dachfläche zusammenwachsen, den Wettbewerb gewann. Diesen Metropol Parasol dann auch umzusetzen, erforderte wiederum einiges Experimentieren, wie Volker Schmid, damals Projektleiter bei Arup, berichtet. Die kräftigen Stützen sollten ja nicht einfach eine horizontale Dachfläche tragen, sondern Stämme und Dach eine fließende Gesamtform darstellen. Gelöst wurde das mit einem Raster aus vertikalen Scheiben, die den Formenverlauf zeichnen. Erst dabei habe sich Furnierschichtholz als ideales Baumaterial herausgestellt.

Hüllen und Holz

Waren die leichten Konstruktionen der 1960er- und 1970er-Jahre ein Symbol für Transparenz, Freiheit und Demokratie gewesen, findet man heute Dächer, die für eine „Ökogesellschaft“ stehen. Oft wird dabei Holz eingesetzt. Manchmal ist das aber eher assoziativ, denn es darf bezweifelt werden, ob beeindruckende Mammutkonstruktionen wie der Metropol Parasol oder das aus zehn riesigen Schirmen bestehende Expo-Dach in Hannover per se ökologisch sein können. Auch stößt man oft noch an die Grenzen der Bauordnungen, wie Shigeru Bans japanischer Pavillon auf der Expo 2000 (Frei Otto war auch daran beteiligt). Das Tragwerk aus Papprohren musste mit einer Holzkonstruktion unterstützt und die Papiermembran mit einer feuerfesten PVC-Folie überdeckt werden.

Ein weiteres Konzept der Ökogesellschaft sind Klimahüllen, deren wohl konsequentestes Beispiel seit 1999 in Herne auf der ehemaligen Zeche Mont Cenis zu besichtigen ist. Die vom französischen Architekturbüro Jourda & Perraudin in Partnerschaft mit dem Büro HHS des jüngst verstorbenen Manfred Hegger eher rational konstruierte Halle überspannt eine kleine Stadt: die Fortbildungsakademie des Landes Nordrhein-Westfalen, ein Hotel, ein Stadtteilzentrum und eine Bibliothek. In den „Freiräumen“ im Inneren, die mit Palmen und Wasserbecken ausgestattet sind, herrscht „das ganze Jahr über ein Klima wie am Mittelmeer“, wie die Stadtwerke Herne werben. Mit seiner riesigen Solaranlage wird das Dach zum Kraftwerk. Dank eines Batteriespeichers und der Nutzung von Grubengas ist man auf Mont Cenis energetisch autark.

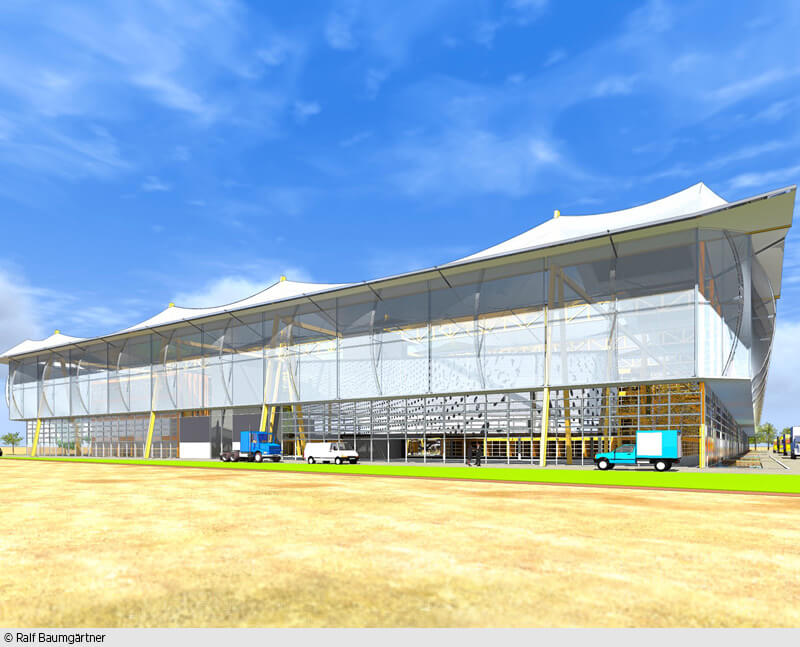

Volker Schmid von der TU Berlin sieht solche Klimahüllen persönlich kritisch, aber da sei seine Profession durchaus uneins. „Die eingesparten Maßnahmen des Wetterschutzes an den Einbauten dürften wohl nur selten die Unterhaltungskosten der Hülle aufwiegen. Zudem entstehen neue Anforderungen an den Brandschutz, den Schallschutz und die Belüftung.“ Doch aktuell ist die Idee noch immer. So möchte der Marler Architekt Ralf Baumgärtner westlich von Köln zwischen Bergheim, Bedburg und Elsdorf ein zu errichtendes interkommunales Gewerbegebiet einhüllen. Mit 290 mal 100 Metern wäre sein Projekt doppelt so groß wie das Vorbild aus Herne. Als Erstes soll die Hülle errichtet werden. Sie wird bis auf eine Höhe von 3,50 Metern verglast und erhält darüber eine transluzente, textile Membran in Doppellage, in die Fotovoltaikzellen integriert sind. Ausgehend von festen Installationspunkten und Treppenschächten, folgen dann schrittweise die Einbauten für produzierendes Gewerbe, Büros und Schulung. „Das gleichbleibende Mikroklima macht Abdichtungen und Dämmungen weitgehend überflüssig, sodass die Holzkonstruktion der Einbauten sichtbar bleiben kann“, erklärt Baumgärtner. Der Brandschutz wird durch Sprinkler gewährleistet und geheizt wird in den ersten 25 Jahren mit Sümpfungswasser, das aus den nahen ehemaligen Braunkohletagebauen abgepumpt wird. Mit der Fakt AG aus Essen ist bereits ein Investor vorhanden. Die umliegenden Gemeinden bereiten derzeit den Bebauungsplan vor.

Röhre, Dom und Spitzdach

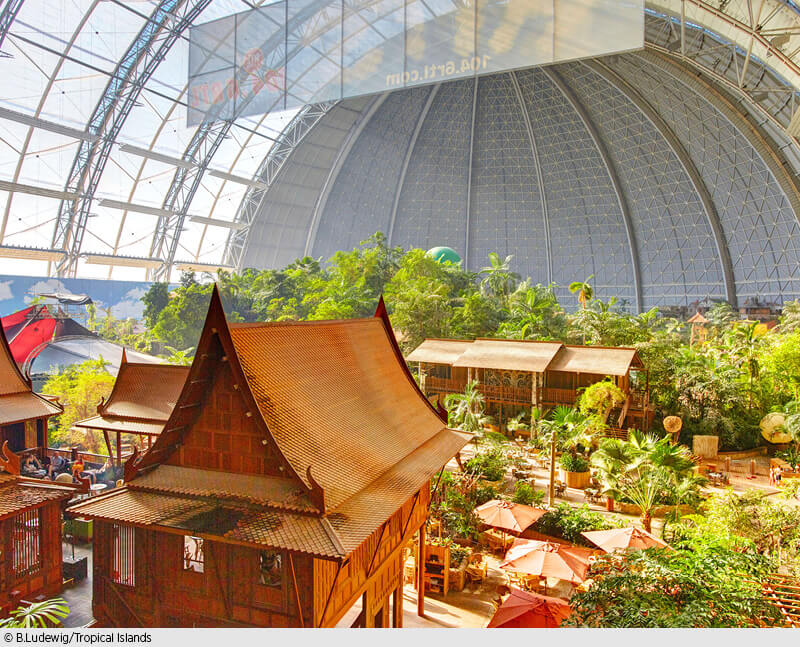

Das Dach als Metapher? Ist unsere Gesellschaft nicht inzwischen viel zu differenziert, um sie unter einem Dach zusammenfassen zu wollen? Nein, denn auch die Erlebnisgesellschaft bringt ganz eigene Hallen hervor. Zum Beispiel solche, die in eine andere Welt einladen, wie das Tropical Islands südlich von Berlin. Das Südseeparadies liegt in einer Halle, die im Jahr 2000 vom damaligen Münchener Architekturbüro SIAT für die Produktion von Lasten-Zeppelinen geplant worden war. Der Eiffelturm würde liegend hineinpassen. Zunächst fasziniert der Bau als Meisterstück der Ingenieure von Arup, die hier für die Statik der weltweit größten freitragenden Halle sorgten. Obwohl sie bei ihrer Fertigstellung in den Fachmedien viel beachtet wurde, wird die Halle mit ihrer heutigen Ethno-Freizeitarchitektur in akademischen Kreisen belächelt. Und um ein Wohlfühlklima am Boden zu halten, sind die 107 Meter Höhe alles andere als ideal.

Aber dafür ist Buckminster Fullers Utopie wohl nirgends realer. Alles geschieht unter einem Dach: Baden, Essen, Urwaldspaziergang, Übernachten. Theoretisch müsste man die Halle nie verlassen. Hier wurde ein Stück reale Tropenlandschaft in eine überdimensionale Blechdose gebeamt. Und wenn durch die folienbespannte Südseite die Sonne scheint, ist das surreale Erlebnis perfekt. Nur der schier endlose, graue Metallhimmel holt einen auf den Boden zurück, zumindest dort, wo er nicht täuschend echt wie im Film „Die Truman Show“ aufgemalt ist.

Auf ähnlich absurde Weise beeindruckt die „Markthal“ in Rotterdam, die den gesellschaftlichen Trend zu Ernährungsthemen und zum kulinarischen Genuss bedient. Ein Haus mit Dach hat das Büro MVRDV allerdings nicht geplant, sondern eine radikal simple Großform, für die man im Architekturstudium wohl exmatrikuliert würde. Der Markt findet im Inneren einer zwölf Geschosse hohen Röhre statt. Deren Wand ist mit Büros und Wohnungen gefüllt und zum Halleninneren mit überdimensionalen Himbeeren, Schnecken oder Garnelen bedruckt, die optisch auf die Besucher niederprasseln.

Sogar für die klassische Stadtgesellschaft werden noch Dächer gebaut, etwa im flämischen Gent. Die vergleichsweise kleine „Stadshal“ der Architekten Paul Robbrecht, Hilde Daem und Marie-José Van Hee ist ganz eindeutig ein archetypisches Dach, wenn auch irgendwie verzerrt. Mit spitzen Doppelgiebeln und sogar einem (windschiefen) Schornstein ruht die 40 Meter lange Stahlkonstruktion, die mit Holz und Glasschindeln verkleidet wurde, auf vier massiven Füßen. Der Raum darunter ist eine offene Bühne. Hier finden Volksfeste und Märkte statt. Für Konzerte sind die Vorrichtungen zur Befestigung der Bühnentechnik bereits da, und bei Lesungen wird der öffentliche Kamin angefeuert. Mit einem solchen undefinierten Raum muss man allerdings umzugehen wissen. Er erfordert eine offene und demokratische Gesellschaft, die zur Zeit Frei Ottos Leitbild in der Architektur war, im Moment aber gefährdet ist.

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: