Von Christoph Gunßer

Bissendorf ist eine niedersächsische Kleinstadt. Kaum jemand kannte den Ort – bis 2016 das neue Rathaus eingeweiht wurde, das „Hallenhaus mit dem spitzen Giebel“. Man kann die Geste des hohen Hauses etwas übertrieben finden, manieriert oder auch unangemessen, doch fast alle namhaften Architekturzeitschriften brachten Artikel zu dem zeichenhaften Ensemble. So ticken sie halt, die Medien. Sie sehnen sich nach dem Besonderen.

Sinnbild des Gemeindelebens: Rathaus Bissendorf

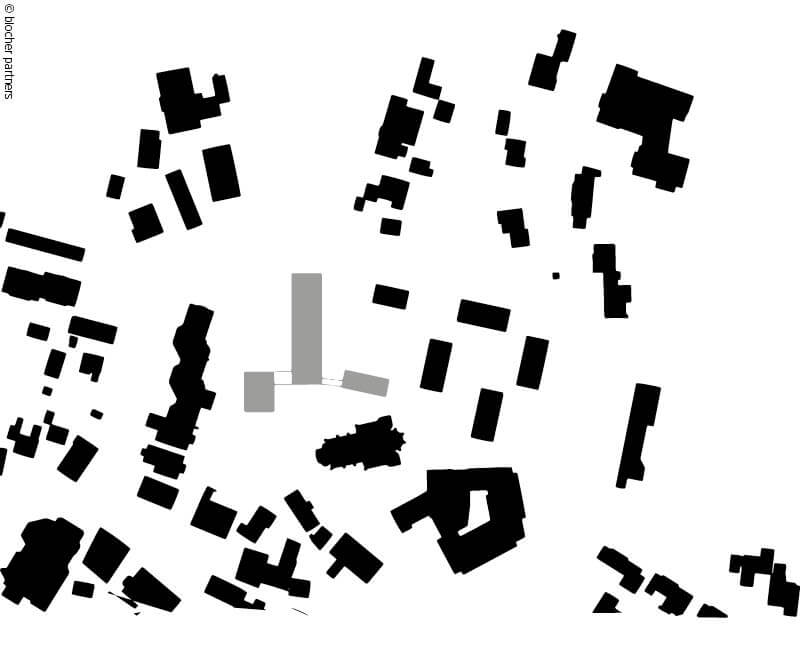

Dabei war es schon bemerkenswert, dass die Gemeinde 2012 trotz geringem Budget einen beschränkten Realisierungswettbewerb ausschrieb: Im Sanierungsgebiet um die Kirche sollte ein Verwaltungsbau für 45 Mitarbeiter mit Bürgersaal angesiedelt werden. Blocher partners aus Stuttgart gewannen, indem sie an das „Niedersachsenhaus“ anknüpften – manchmal erkennen erst Ortsfremde die Chance einer Aufgabe.

Anders als die ortskundigeren Kollegen teilten sie das Raumprogramm in Rathaus und Bürgersaal auf. Zum Kirchplatz hin zeigt das Ensemble also zwei Giebelseiten. Beide sind in hellem Klinker ausgeführt, der aus der Gegend stammt und auch an der Kirche ähnlich vorkommt. Das vertikal gefalzte Zinkblech der mächtigen Dächer verbindet Alt und Neu ebenfalls.

Der Verwaltungsbau ist ein niedriger, schlichter Zweispänner mit Kastenfenstern. Der Saal jedoch, ein stützenfreier Raum mit offenem Dachstuhl, ist zwölf Meter hoch und öffnet sich durch große Glasflächen auf allen Seiten – „Sinnbild eines offen-demokratischen Gemeindelebens“, wie die Jury des Niedersächsischen Staatspreises für Architektur noch im selben Jahr befand. In Sichtbeton und Eiche realisiert, beherbergt er neben Ratssitzungen auch Kulturveranstaltungen. Im Stadtraum wirkt das zeichenhafte Gebäude als Bindeglied zwischen dem Kirchplatz und einem neuen „Bürgergarten“. Für nur 3,7 Millionen Euro gab es hier also viel Raum, viel Silhouette und viel Publicity.

Neuer Rahmen für ein altes Ortsbild: Rathaus Maitenbeth

Eine ganze Nummer kleiner ist Maitenbeth, ein Ort mit kaum 2.000 Einwohnern im Landkreis Mühldorf in Oberbayern. Aber auch hier ging es um die Neufassung und Stärkung eines zentralen Raumes durch ein neues Rathaus, für das die Gemeinde 2013 einen Wettbewerb ausschrieb. Andreas Meck Architekten aus München entschieden ihn für sich mit einem schlichten Langhaus, das das Vorhandene subtil ergänzt. „Alte Post“ und neues Rathaus bilden so ein Ensemble, in dem die Kultur- und Verwaltungseinrichtungen der Gemeinde gemeinsam untergebracht sind. Beide Baukörper spannen den neuen Rathausplatz auf, den die Bürger entlang einer alten Wegeverbindung in Richtung Kirche überqueren.

Das neue Gebäude dient dabei nur als Rahmen, als Hintergrund. Es ordnet sich unter, ist auch architektonisch leise: Hell verputzt, mit Fensterfaschen unter bergendem Satteldach, kann man es zeitlos nennen oder einfach angemessen. 2015 fertiggestellt, wurde es bislang in keiner Fachzeitschrift publiziert. Dem Ort tut es trotzdem gut.

Multifunktionaler Mittelpunkt: Marktscheune Hallstadt

Einen entschieden neuen Akzent setzten dagegen in Hallstadt imJahr 2015 die Weimarer

Architekten Anke Schettler und Thomas Wittenberg mit quaas stadtplaner, Weimar und plandrei Landschaftsarchitektur, Erfurt. Die am nördlichen Rand von Bamberg gelegene Stadt mit rund 8.000 Einwohnern wollte ihr Zentrum mit einem neuen Stadtbaustein stärken. Schauplatz war ein stark verkehrsbelastetes Quartier südlich des Marktes. Im Rahmen der gewachsenen Parzellen- und Baustruktur sollte ein zukunftsfähiges Nutzungsprogramm entwickelt werden.

In einem zweistufigen Einladungswettbewerb, der bereits 2009 als offene Werkstatt mit Bürgerbeteiligung stattfand, wurde der Entwurf des interdisziplinären Weimarer Teams ausgewählt. Kernstück der neuen Mitte ist die an der Stelle eines leer gefallenen Supermarktes errichtete Marktscheune. Sie liegt in einem heterogenen Stadtraum: Ein „Anger“, der de facto als Parkplatz und voll asphaltierte Anlieferzone dient, verbindet den Bau mit der stark befahrenen Mainstraße, während südlich private Grünflächen angrenzen.

Das Gebäude kombiniert einen Supermarkt im Erdgeschoss mit einer Art Stadthalle, „Kulturboden“ genannt, die auch privaten Veranstaltern offen steht. Die Architektur orientiert sich im Umriss am Vorhandenen, ragt aber durch große Fensterflächen und die Metallverkleidung doch heraus. Für die gelungene Integration und die Belebung eines Problemviertels gab es 2016 eine Auszeichnung beim Deutschen Städtebaupreis.

Monolith am Main: Stadthalle Lohr

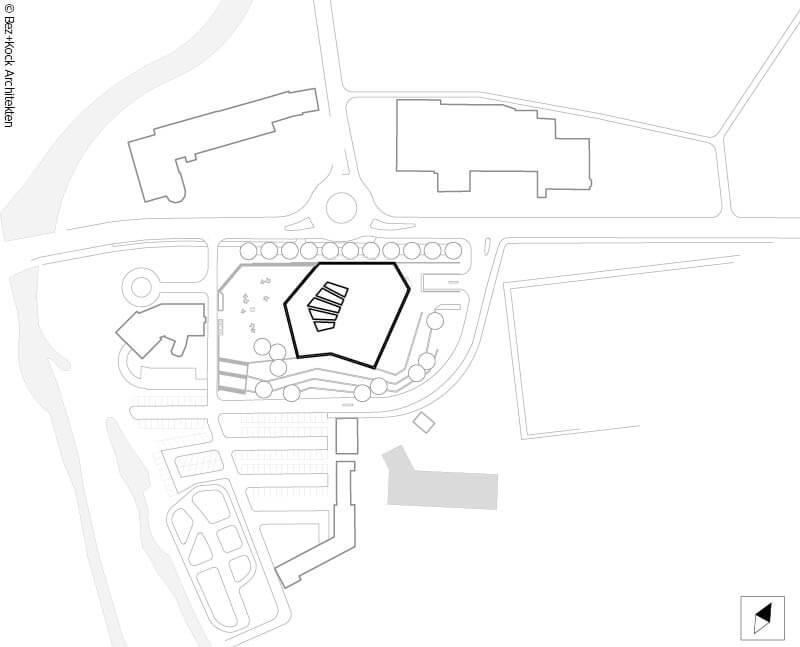

Nicht untypisch für aufstrebende Kleinstädte ist die Entstehungsgeschichte der Stadthalle in Lohr, einer Stadt mit 16.000 Einwohnern in Unterfranken. Das neue Haus an der Ortseinfahrt entstand nach Plänen von Bez + Kock, Stuttgart, und wurde Ende 2016 eröffnet. Die alte Stadthalle riss man 2005 ab. Der Wettbewerb für einen Neubau samt Erlebnisbad mündete in eine immer kostspieligere Planung, die ein Bürgerbegehren 2009 stoppte. Im anschließenden VOF-Verfahren für den Bau einer Stadthalle siegte das Stuttgarter Büro. Die zuletzt mit anmutigen Kulturbauten hervorgetretenen Entwerfer planten einen siebeneckigen Solitär, der zwischen der Innenstadt und den angrenzenden Hotel- und Freizeitbauten vermitteln soll. Entstanden ist ein relativ ruhiger, steinerner Bau, der in alle Richtungen Präsenz zeigt.

Das verschlossen wirkende Gebäude mit den kleinen Fenstern beherbergt ein überraschend helles Foyer, das über mehrere Etagen reicht. Eine umlaufende Galerie im ersten Stock führt in die Konferenzbereiche, während die Saal-Empore über ein Panoramafenster Ausblicke auf den Main im Süden eröffnet. Die etwas modisch versprengten Fenster wirken mit ihren Holzrahmen wie Bilder in einer Gemäldegalerie. Heller Backstein, derzeit ebenfalls sehr beliebt, betont nicht nur die Plastizität des Gebäudes; er zieht sich bis ins Foyer, das auf diese Weise halb außen zu liegen scheint.

Der Saal mit 800 Plätzen bietet Raum für Musik-, Theater-, und Konferenzveranstaltungen; weitere Mehrzweckräume finden sich im Obergeschoss. Auch Foyer, Empore und die Freiterrasse können in Darbietungen einbezogen werden. So ist die am Ende über 20 Millionen Euro teure Halle eine zwar recht extravagante, doch vielseitig nutzbare Ergänzung zur kleinteiligen Altstadt.

Silhouette als Signet: Stadtbibliothek Heidenheim

Inmitten von Heidenheim, dem 50.000-Einwohner-Städtchen nördlich von Ulm, sorgte

zuletzt ein noch mächtigeres öffentliches Bauwerk für Aufsehen – und Kontroversen.

Die neue Stadtbibliothek von Max Dudler, Berlin, besetzt dort seit Kurzem das Areal der ehemaligen Justizvollzugsanstalt am Rande der Altstadt. Dem Bauplatz entsprechend, schlug der bekennend bibliophile Entwerfer im Wettbewerb 2013 eine lang gestreckte Bücherburg vor, die ziemlich kompromisslos realisiertwurde. Zum Glück, sagen die Anhänger solch dominanter Kolosse; für andere zieht der wuchtige Bau neue Grenzen in der Stadt und wirkt eher unzugänglich.

Dabei versucht der Baukörper zwischen der historischen Altstadt und der Nachkriegsarchitektur der Heidenheimer Innenstadt zu vermitteln. Das Obergeschoss des massiven Riegels folgt in seiner Kontur einer „Stadtsilhouette“: Die Architekten nahmen so die Kleinteiligkeit der Nachbarschaft auf. Auch hier prägt wie in Lohr und Bissendorf ein hellbeiger Wasserstrich-Ziegel im wilden Verband die Fassaden, deren Fenster indes nicht ganz so arg aus der Reihe tanzen. Hier soll der raue Baustein Bezüge zum nahen Schloss Hellenstein herstellen, ist aber auch einfach ein wunderbar haptisches Finish, dasdem analogen Inhalt des Gebäudes entspricht. Ein Buch fasst man ja auch gern an.

Auf 3.700 Quadratmetern Nutzfläche wechseln sich wie in der Stadt öffentliche und intimere Zonen ab. Leseräume, ein Medienzentrum, das Stadtarchiv, ein Café und ein Saalfür kleinere Veranstaltungen folgen linear aufeinander. Durch den zweiten Stock zieht sich ein 110 Meter langer stützenfreier Raum mit fünf hohen Sälen, den Spitzen der „Skyline“. Der 18,2 Millionen Euro teure Neubau drückt dem disparaten Quartier seinen Stempel auf, bildet so aber auch einen starken, unübersehbaren Mittelpunkt.

Weiterhin ist eine „Neuordnung der Ortsmitte“ hierzulande Gegenstand einiger Wettbewerbe. Ein Grund: Es fließen Fördergelder. Wie in den gezeigten Beispielenpendeln die Ergebnisse zwischen der Suche nach dem Besonderen im Bestand und der spektakulären Setzung von Neuem. Selbst bei Letzterem überwiegt jedoch, dem Zeitgeist entsprechend, eine Art pragmatischer Regionalismus. Nach vielen unsensiblen Eingriffen in der Vergangenheit – die letzte Hochzeit der „neuen Zentren“ waren die 1960-er – ist eine gewisse Vorsicht im Umgang mit Überkommenem sicher angebracht. Ohne anpässlerisch zu sein, können auch und gerade kontextuelle Konzepte neue Perspektiven eröffnen.

Mehr Informationen und Artikel zum Thema finden Sie in unserem Schwerpunkt Öffentlich

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: