Ohne Vergangenheit keine Zukunft!

Architektur mit allen Sinnen wahrzunehmen, gelingt in der von Leo von Klenze erbauten Glyptothek in München. Die von der Sonne aufgeheizten Stufen an der Südwest-Fassade sind ein urbaner Treffpunkt – der Innenhof ist ein Ort der Stille. Betritt man die mit Tageslicht durchfluteten Säle, beeindrucken die griechischen und römischen Marmorstatuen in Verbindung mit den schlichten Ziegelmauern – Ausdruck einer bewussten Haltung zum interpretierten Wiederaufbau und der Reparatur von Kriegsschäden. Die nun abgeschlossene Sanierung der letzten Jahre zeigt, dass berechtigte Aspekte der Museumspädagogik, eines offenen Ausstellungskonzepts, des Denkmal- und Brandschutzes und eine moderne Diebstahlsicherung der Kunstwerke zusammen gedacht und geplant werden müssen. Die Glyptothek ist ein beeindruckendes Leuchtturmprojekt. Uns Architekt*innen muss es gelingen, relevante Entscheidungsprozesse mitzugestalten – ein Engagement, das sich von Leistungsphasen entfernt und sich umso mehr fundiert einbringt.

Johann Haidn, Innenarchitekt, München

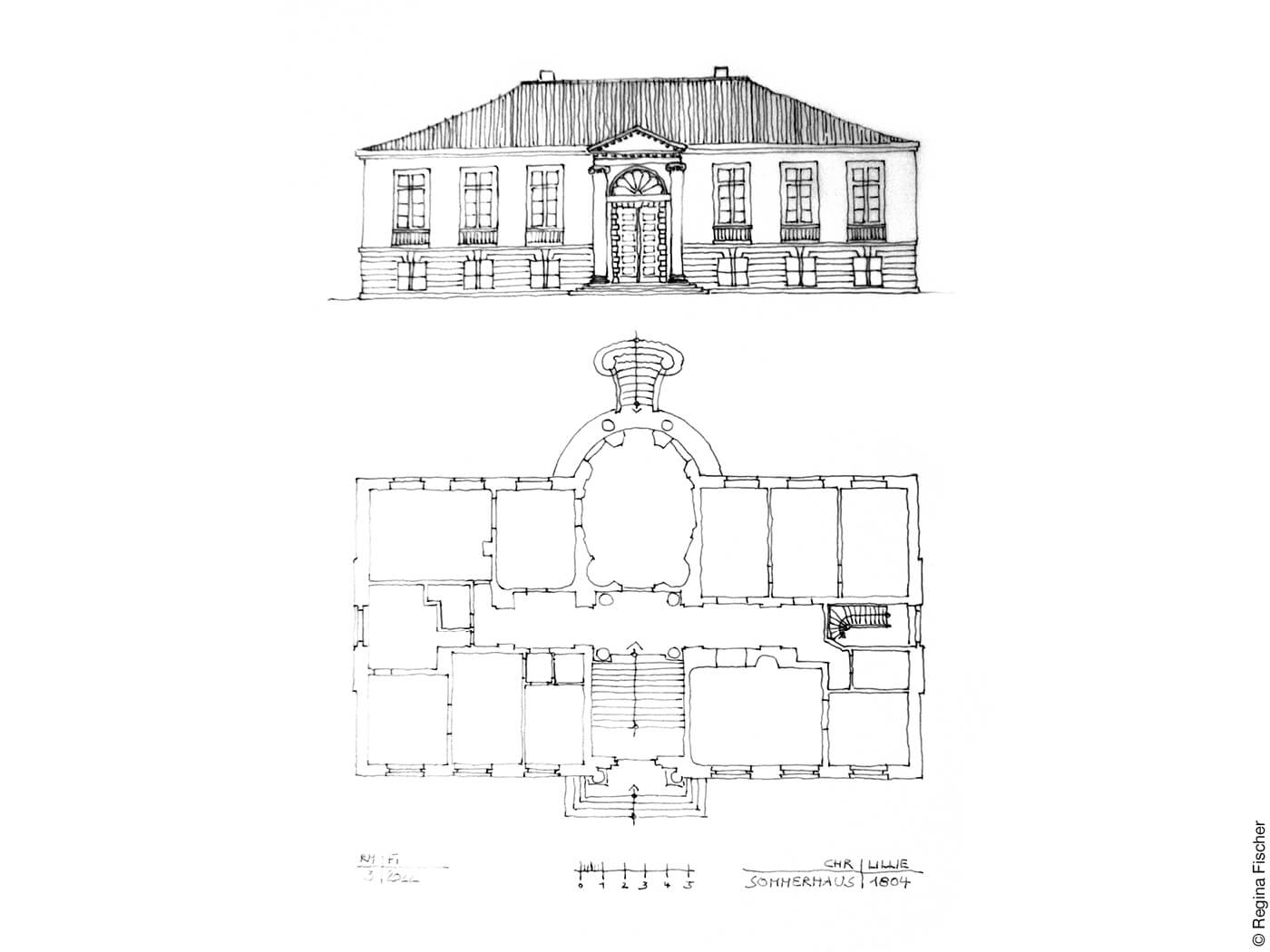

Lindesche Villa Lübeck: Einfach und rational

Der klassizistische Stil kann mich immer wieder begeistern. Eins der schönsten Bauwerke steht vor den Stadttoren von Lübeck. Als Sommerhaus wurde es von Architekt Christian Lillie 1804 in einem 3.280 Quadratmeter großen Park errichtet. Das rechteckige Gebäude ist eingeschossig mit hohem Sockelgeschoss und flach geneigtem Mansarddach.

Die Fenster sind gleichmäßig, wobei sich mittig der Eingang befindet, der als Portal mit Stufen ausgebildet wurde. Rückseitig mittig tritt halbrund ein Saal aus der Fassade, von wo der Zugang in den Park über eine Freitreppe erfolgt. Die Architektur ist einfach und rational, die Anordnung symmetrisch, wobei die Gestaltung großzügig und ausgewogen ist. Giebeldreieck und Säulen erinnern an die Antike, wo man der Welt wissenschaftlich ordnend begegnete.

Regina Fischer, Architektin, Lübeck

Philharmonie Berlin: Außerhalb von Raum und Zeit

Im Studium haben mich Le Corbusier und Jean Prouvé fasziniert. Le Corbusier wegen seiner skulpturalen Architektur und Prouvé wegen seiner vorgefertigten Gebäude aus Stahl, die dadurch ihre besondere Ästhetik haben. Mein Lieblingsgebäude ist eindeutig die Berliner Philharmonie von Hans Scharoun. Während der Konzerte ergötze ich mich an ihrer wunderbaren Gestalt, die außerhalb von Raum und Zeit scheint.

Susanne Scharabi, Architektin, Berlin

Granatkapelle am Penkenjoch: Da lacht das Architektenherz

Die Granatkapelle am Penkenjoch/Finkenberg, Zillertal, knapp über 2.000 Meter, oft schneebedeckt, von Mario Botta 2013 entworfen, thront besonders schön in Form eines ortstypischen, geschliffenen Granatkristalls mit einer Außenhaut aus Cortenstahl auf exponierter Lage, weit sichtbar aus dem gesamten Ski- und Wandergebiet. Im Inneren lebt die schlichte, helle, geradlinige Holzverkleidung von Lichtreflexen der in die Außenhaut eingelassenen Glaskreuze und einer Glaskuppel. Geometrisch steht der rostbraune Rhombendodekaeder im reizvollen Kontrast zum schneebedeckten Umfeld auf der Kuppe am Speichersee. Immer wieder schön, da lacht das Architektenherz unter den Skifahrern, jedes Mal!

Ruth Jansen, Architektin, Bonn

Louvre Abu Dhabi: Im Lichtregen

Beseelt von dem Expo-Besuch in Dubai, stand tags drauf ein Ausflug nach Abu Dhabi auf dem Programm. Seitdem gilt für mich als DAS architektonische Highlight mindestens für dieses Jahr: der „Louvre“ in Abu Dhabi des Architekten Jean Nouvel. Die Architektur erhebt sich aus dem Wasser des Persischen Golfs, überdeckt mit einer diaphanen Metallschale mit dem Gewicht des Eiffelturms. Innen ist außen und außen ist innen! Der „Lichtregen“ aus der Dachkonstruktion spielt mit der Umgebung und dem Betrachter.

Wilfried Limke, Architekt, Münster

Museum für Sepulkralkultur Kassel: Die Bewegung im Raum

Das Museum für Sepulkralkultur in Kassel ist ein eigenartiger Ort. Trist und abweisend wirkt das Ensemble aus gründerzeitlicher Villa und Wilhelm Kückers Neubau aus den frühen Neunzigern. Grauer Beton und beiger Klinker sind mit einer Glasfuge verbunden, die sprossenlosen Fenster scheinen leer und die bleierne Eingangstür weist jedes Interesse ab. Es ist kein munteres Haus, es spricht nicht. Aber gleich hinter der Tür am Eingang gibt es da diese Treppe. Eigentlich sind es zwei, aber als Kind konnte ich anfangs der aufsteigenden mit der vielen Luft zwischen den eingespannten Trittstufen nicht recht trauen. Mich zog damals die absteigende, in den schwarzen Schieferboden eingeschnittene Haupttreppe hinab, entlang der früheren Außenwand der Villa in den scheinbar immer höher werdenden Ausstellungsraum.

Man geht der Landschaft hinter dem großen Panoramafenster entgegen. Die Inszenierung funktioniert noch immer, aber am Ende der Treppe ist sie auch gleich schon wieder zu Ende, und während man hier steht und nicht richtig weiß, wohin man gehen soll, gerät über einem der Raum ins Rutschen. Die weißen Zellen zerfallen in Plattformen, Brüstungen, Lufträume und Durchblicke. Man folgt auf seinem Weg der eigenen Neugier. Es ist ein Ort, an dem man immer die Wahl hat, sich einen eigenen Weg zu suchen, der einen oder einer anderen Treppe auf das nächste Halbgeschoss zu folgen. Ein Raum zwischen Ruhe und Bewegung, zwischen Richtung und Freiheit, zwischen Offenheit und Zurückhaltung. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob es diese Begegnung mit ein paar Stufen, weißen Wänden und hängenden Plattformen gewesen ist, die mich zur Architektur brachte. Ich weiß nur, dass es das erste Mal gewesen ist, dass ich die Bewegung im Raum als solche wahrgenommen habe.

Levin Koch, Architekt, Stuttgart

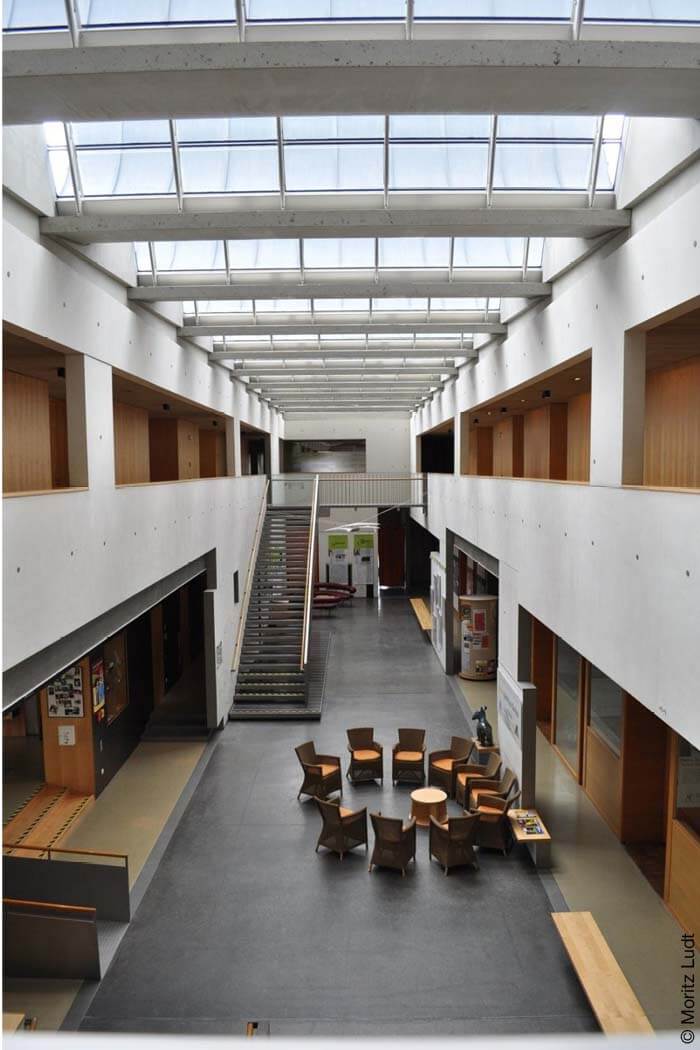

Max Mannheimer Studienzentrum Dachau: Auf bizarre Weise vertraut

Wir waren vor Kurzem auf Studienfahrt im Max Mannheimer Studienzentrum in Dachau (von Hierl Architekten). Von außen ist das Gebäude recht unspektakulär, doch innen hat es einen ganz eigenen Charme. Der Aufbau ähnelt einem Gefängnis, wie man ihn zum Beispiel aus dem Film „Die Verurteilten“ kennt. Das hatte anfangs ziemlich irritiert, jedoch stellte es sich im Nachhinein als ungemeinen Vorteil heraus, denn dadurch wurde das Zusammenleben sehr viel enger und gemeinschaftlicher. Besonders gegen Abend, wenn man „zu feiern“ anfing, wusste man immer, wo gerade was geht, da man quasi das ganze Gebäude von überall einsehen konnte. Auch die für Klassenstufen übliche Gruppenbildung fand nur in geringem Ausmaß statt. Ich weiß zwar nicht, woran es lag, aber vor allem in der Nacht kam einem alles auf bizarre Weise bekannt vor.

Moritz Ludt, Schüler, Ludwigshafen am Rhein

Weitere Beiträge finden Sie in unserem Schwerpunkt Beliebt.