Die Anforderungen des GEG 2024 lassen sich vergleichsweise einfach und klimaschonend mit Elektrowärmepumpen erfüllen, auch bei älteren Gebäuden.

Kermi GmbH

Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Effizientes Heizsystem für den Gebäudebestand“ im Deutschen Architektenblatt 03.2025 erschienen.

Vor dem Hintergrund der Klimaneutralität hat die ehemalige Ampelregierung mit dem novellierten Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen eingeleitet. Damit soll sich auch Deutschlands Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern.

Seit dem 1. Januar 2024 gilt daher die Vorgabe, dass jede neu eingebaute Heizung grundsätzlich zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Für Bestandsgebäude und Neubauten in Baulücken gelten aber noch langjährige Übergangsfristen (mehr zum GEG, zu Heizquellen und Fristen in diesem Beitrag).

Das könnte Sie auch interessieren

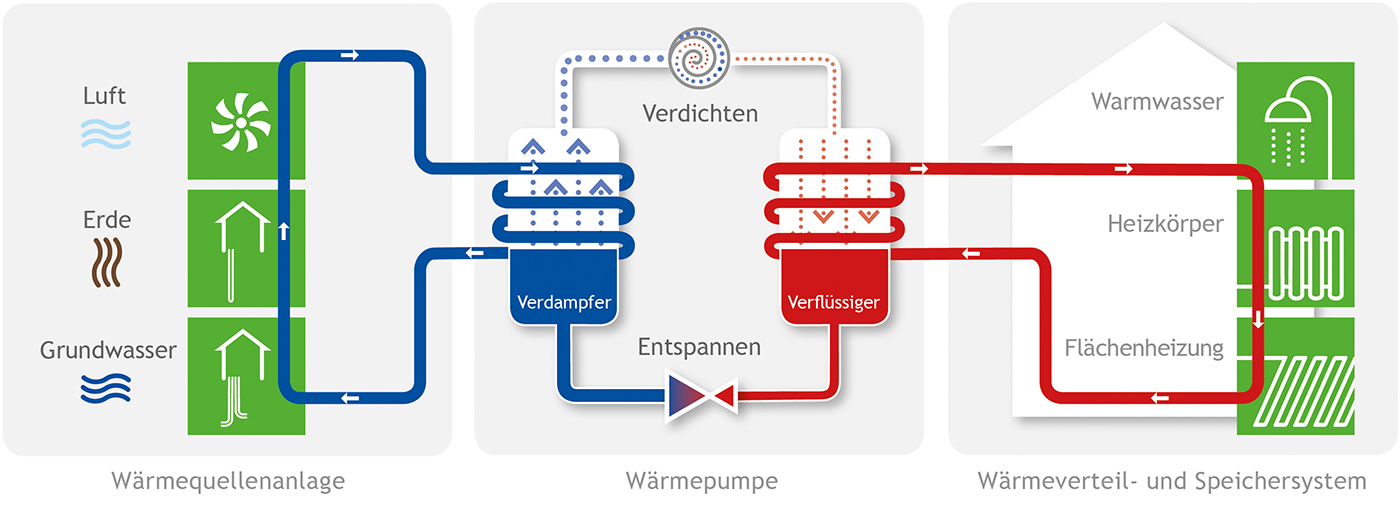

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

In einem speziellen Kreislauf durchläuft ein Kältemittel ständig vier Stationen beziehungsweise Prozesse:

- Verdampfen: Im äußeren Wärmeübertrager, dem Verdampfer, nimmt das flüssige Kältemittel die Umweltenergie beziehnungsweise Wärmequellenenergie auf und verdampft dabei, wird also gasförmig.

- Verdichten: Im Kompressor wird das gasförmige Kältemittel verdichtet, wodurch sich sein Druck und seine Temperatur stark erhöhen.

- Verflüssigen: Im zweiten Wärmeübertrager, dem Kondensator, verflüssigt sich das Kältemittel wieder und gibt die dabei frei werdende Energie ans Heizsystem ab.

- Entspannen: Im Expansionsventil wird das wieder flüssige Kältemittel entspannt. Druck und Temperatur sinken stark ab. Jetzt kann das Kältemittel wieder Umweltenergie aufnehmen und der Kreislauf beginnt von vorn.

Vorurteile gegenüber Wärmepumpen

Die Anforderungen des GEG 2024 lassen sich vergleichsweise einfach und klimaschonend mit Elektrowärmepumpen erfüllen. Die Technologie nutzt niedertemperierte Umweltenergie – beispielsweise aus Außenluft, Erdwärme oder Grundwasser – und „pumpt“ diese mithilfe eines ausgeklügelten Kältemittelkreislaufs auf das erforderliche Temperaturniveau.

Damit kann ein Gebäude vollständig mit Heizwärme und Warmwasser versorgt werden. Allerdings hat der öffentlich ausgetragene politische Streit über die Wahl neuer Heizsysteme im Rahmen der GEG-2024-Vorschriften viele Planer und Hauseigentümer nachhaltig verunsichert. Bis heute halten sich deshalb hartnäckig zwei Vorurteile:

- Vorurteil 1: Wärmepumpen lassen sich in Altbauten nur dann wirtschaftlich sinnvoll betreiben, wenn die Gebäude zuvor umfassend energetisch saniert werden.

- Vorurteil 2: Wer sich für ein Wärmepumpen-Heizsystem entscheidet, muss die Heizkörper durch ein Flächenheizsystem (Fußboden-, Wand- oder Deckenheizung) ersetzen.

Fakt ist, dass die energetische Effizienz von Wärmepumpen deutlich sensibler auf die jeweiligen Umgebungs- und Betriebsbedingungen reagiert, als dies bei Öl- und Gaskesseln der Fall ist. Damit das Heizsystem am Ende energetisch effizient, stromsparend und zuverlässig arbeitet, sind eine professionelle Beratung, sorgfältige Planung und fachgerechte Montage durch geschulte und erfahrene Wärmepumpen-Planer und Fachhandwerker unverzichtbar.

Elektrowärmepumpen können sowohl Neubauten als auch Bestandsgebäude umweltschonend und energieeffizient mit ausreichend Heizwärme versorgen.

Nibe

Vorlauftemperatur ist maßgebend für die Energieeffizienz

Eine zentrale Grundregel bei der Planung von Wärmepumpen-Heizsystemen lautet: Je niedriger die Temperatur der Wärmesenke, also die Heizwasser-Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet das System, weil die Stromaufnahme sinkt. Jedes Grad weniger reduziert den Energieverbrauch um etwa zwei bis drei Prozent [1].

Daher wird empfohlen, die Vorlauftemperatur bei statischen Heizflächen im Norm-Auslegungsfall auf maximal 50 bis 55 Grad Celsius zu begrenzen. Noch effizienter ist eine wasserführende Flächenheizung, die mit Vorlauftemperaturen von lediglich 35 bis 40 Grad Celsius betrieben werden kann. Die Rücklauftemperatur ist übrigens im Gegensatz zu Brennwert-

geräten weniger bedeutend, weshalb Wärmepumpen bevorzugt mit hohen Volumenströmen und geringen Spreizungen arbeiten.

Als spezieller Fall gelten jedoch Einrohrheizungen, die früher wegen ihres geringeren Verrohrungsaufwandes installiert wurden. Deren Betriebsbedingungen sind für einen effizienten Wärmepumpenbetrieb ungünstig – insbesondere aufgrund der oft hohen Temperaturspreizung (15 bis 20 Kelvin) und der hohen Mindest-Vorlauftemperatur [1].

Bei Bedarf neue Heizkörper oder Wärmepumpen-Heizkörper

Nach dem Absenken der Vorlauftemperatur, zum Beispiel von 75 auf 55 Grad Celsius, ist zu prüfen, ob die gewünschte Raumtemperatur weiterhin erreicht wird. Da die geringere Vorlauftemperatur die Heizleistung der vorhandenen Heizkörper reduziert, kann es notwendig sein, einzelne kritische oder alle Heizkörper durch leistungsstärkere Modelle zu ersetzen. Grundlage dafür ist der Abgleich der raumweisen Heizlast mit den erforderlichen Heizkörper-Wärmeleistungen.

Eine Alternative können auch sogenannte Wärmepumpen-Heizkörper (Gebläsekonvektoren) sein. Dank eingebauter Ventilatoren oder Lüfter liefern diese trotz kompakter Heizflächen deutlich mehr Wärmeleistung, benötigen jedoch einen Stromanschluss. In Kombination mit einer reversiblen Wärmepumpe ist, ähnlich wie bei Flächenheizungen, in begrenztem Umfang auch ein Kühlbetrieb an heißen Tagen möglich.

Wärmepumpen-Heizkörper (Gebläsekonvektoren) liefern deutlich mehr Wärmeleistung, benötigen jedoch einen Stromanschluss.

Kermi GmbH

Wann ist eine energetische Sanierung sinnvoll?

Um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen, können gezielte oder umfassende energetische Sanierungsmaßnahmen vor dem Einbau einer Wärmepumpe sinnvoll sein – insbesondere bei schlecht gedämmten Gebäuden mit hohem Energieverbrauch. Dr. Marek Miara, Wärmepumpenforscher am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, empfiehlt Gebäudebesitzern, ab einem Heizwärmeverbrauch von etwa 150 kWh/m²a über eine umfassende oder teilweise energetische Sanierung der Gebäudehülle nachzudenken.

Aktuelle Feldtest-Erfahrungen aus Hessen kommen zu einem ähnlichen Zwischenergebnis: Gebäude, deren Außenhüllen in etwa auf das Niveau der 2. Wärmeschutzverordnung saniert wurden und somit einen spezifischen Transmissionswärmeverlust (H’T) von rund 0,9 W/m²K unterschreiten, können mit einer Wärmepumpe und Heizkörpern beheizt werden [2].

Fenster erneuern und Kellerdecke dämmen reicht oft

In der Praxis zeigt sich, dass bereits der Austausch alter Fenster (hier ein Fachbeitrag zum Fenstertausch) sowie die Dämmung der Kellerdecke oder des Daches ausreichen, um ein Gebäude für den wirtschaftlichen Betrieb einer Wärmepumpe vorzubereiten. Das ifeu-Institut hat hierfür den Begriff „Niedertemperatur-ready“ („NT-ready“) geprägt [3]. Dieser Standard soll sowohl den einwandfreien und kostengünstigen Betrieb erneuerbarer Heizsysteme gewährleisten als auch die Substanz möglichst vieler Gebäude mit begrenztem Aufwand darauf abzustimmen.

Wann ist ein Gebäude NT-ready?

Laut ifeu gilt ein Gebäude als „NT-ready“, wenn die Dämmung der Hülle, die Optimierung der Heizkreise oder eine effiziente Warmwasserbereitung so erfolgt, dass die von den Bewohnern gewünschte Raumtemperatur mit einer maximalen Heizwasser-Vorlauftemperatur von 55 Grad Celsius erreicht wird. Dabei betont das Ifeu, dass „NT-ready“ lediglich die Mindestanforderung beziehungsweise Eintrittsschwelle darstellt, um den Umstieg auf erneuerbare Energien im Gebäudebereich überhaupt zu ermöglichen.

Zusätzliche energetische Verbesserungen der Gebäudehülle senken den Heizwärmebedarf weiter und optimieren den Betrieb erneuerbarer Wärmeerzeuger: Die erforderliche Leistung der Wärmepumpe wird reduziert und es sind noch niedrigere Vorlauftemperaturen möglich.

Die Wirtschaftlichkeit energetischer Sanierungen kann im Rahmen einer Energieberatung analysiert werden, die bei Bedarf dann mit einem individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) abschließt, der idealerweise auch das Thema „NT-ready“ abbildet.

Das könnte Sie auch interessieren

Wärmepumpen-Hybridsystem bei Problemfällen

Wenn Eigentümer von Altbauten es aus finanziellen oder persönlichen Gründen ablehnen, in eine energetische Verbesserung der Gebäudehülle zu investieren, bietet sich alternativ ein Wärmepumpen-Hybridsystem an. Hierbei deckt beispielsweise ein zusätzlicher Gas- oder Ölbrennwertkessel die Lastspitzen in der Wärmeversorgung ab.

Wichtig: Die Auslegung eines Wärmepumpen-Hybridsystems sollte nicht strikt nach den Vorgaben des GEG 2024 erfolgen, falls der fossile Wärmeerzeuger nur als Übergangslösung gedacht ist. In solchen Fällen sollte die Wärmepumpeneinheit bereits so dimensioniert werden, dass sie zum Beispiel nach einer späteren energetischen Sanierung die gesamte Heizlast alleine abdeckt.

Leistung der Wärmepumpe genau passend auslegen

Die zum jeweiligen Raum und die zum Gebäude passende Heizkörper- beziehungsweise Wärmepumpenleistung ermittelt der Profi auf Basis der sogenannten Heizlastberechnung, die raumweise durchgeführt wird, sowie anhand weiterer Gebäude- und Nutzerdaten. Denn die Wärmepumpe darf mit Blick auf Effizienz, Kosten und Wärmekomfort weder zu groß noch zu klein dimensioniert sein.

Überdimensionierung der Wärmepumpe vermeiden

Standard sind zwar leistungsgeregelte Wärmepumpenmodelle („Invertertechnik“), die ihre Heizleistung in einem bestimmten Bereich dem jeweiligen Bedarf anpassen können und somit für eine energieeffizientere Betriebsweise sorgen. Doch falls die Wärmepumpe (deutlich) zu groß dimensioniert wird, geht sie im Teillastbereich nach dem Unterschreiten der Mindestleistung in den Taktbetrieb (Ein/Aus-Betrieb) über.

Das ist energetisch ineffizient, beansprucht erheblich die Gerätetechnik und verkürzt somit die Lebensdauer der Wärmepumpe. Abschätzungen am Beispiel einer invertergeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpe haben gezeigt, dass eine Überdimensionierung die Lebensdauer teilweise um 20 bis 40 Prozent verkürzt und den Energieverbrauch teilweise um 30 Prozent erhöht [4].

Elektroheizstab in der Wärmepumpe

Im Hinblick auf die Betriebssicherheit und den Heizkomfort verfügen die meisten Wärmepumpen über einen integrierten Elektroheizstab. Dieser übernimmt oder unterstützt im Normalfall die Wärmebereitstellung nur in Einzelfällen, zum Beispiel an frostigen Tagen – je nach der benötigten Heizleistung und Wärmepumpenmodell.

Pufferspeicher und Warmwasserbereitung planen

Bei der Planung sollte man zudem analysieren, ob es mit Blick auf Betriebssicherheit, Wärmekomfort, Platzbedarf und Wirtschaftlichkeit sinnvoll ist, einen (ausreichend großen) Heizwasserpufferspeicher ins System zu integrieren: zum Beispiel um Stromausfälle zu überbrücken, den notwendigen Abtaubetrieb der Wärmepumpe zu ermöglichen sowie die Wärmepumpe auch dann weiter betreiben zu können, falls überschüssiger, selbst produzierter Solarstrom genutzt werden soll.

Zentrale oder dezentrale Warmwasseraufbereitung?

Der Profi muss des Weiteren planen, wie eine bedarfsgerechte und hygienische Warmwasserbereitung erfolgen soll; zum Beispiel zentral über einen Warmwasserspeicher oder als Durchlaufsystem mittels Frischwasserstation am Pufferspeicher, zentral, aber unabhängig vom Heizsystem (beispielsweise mit einer Warmwasser-Wärmepumpe) oder dezentral mit Elektro-Durchlauferhitzern.

Auch Mehrfamilienhäuser lassen sich mit Wärmepumpen nachrüsten. Hier sind allerdings für das Warmwasser auch hygineische Voraussetzungen zu erfüllen.

Stiebel Eltron

Warmwasseraufbereitung bei Mehrfamilienhäusern

Planerisch anspruchsvoll sind Mehrfamilienhäuser und Geschosswohnungen, vor allem in Verbindung mit einem Gasetagenheizsystem. Dort sind, im Gegensatz zu den typischen Kleinanlagen im Eigenheim, zwingend spezielle hygienische Vorgaben der Trinkwasserverordnung bei der Warmwasserbereitung einzuhalten (Stichwort „Legionellenschutz“).

Außerdem muss der Planer die objektspezifischen, technischen Anforderungen an eine zentrale oder dezentrale Warmwasser- und Heizwärmeversorgung berücksichtigen. Tipp: Hilfestellungen hierzu bietet der „Praxisleitfaden für Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern“ [5].

COP und JAZ: Wie effizient sind Wärmepumpen in der Praxis?

Wie effizient eine Wärmepumpe arbeitet, beschreiben zwei wichtige Kennwerte:

- Der Coefficient of Performance (COP), auch Leistungszahl genannt, drückt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärmeleistung und dem dafür benötigten Strom aus. Ein hoher COP-Wert deutet somit auf eine hohe Wärmepumpen-Effizienz hin. Der COP wird im Labor ermittelt. Mit diesem Wert lässt sich die Leistung verschiedener Wärmepumpen-Modelle vergleichen. Wichtig: Die jeweiligen COP-Werte müssen sich auf den gleichen Betriebspunkt beziehen.

- Die Jahresarbeitszahl (JAZ) wird unter realen Bedingungen aus dem Verhältnis der abgeführten Wärmeenergie und der zugeführten elektrischen Energie innerhalb eines Jahres berechnet. Eine JAZ von 4 bedeutet zum Beispiel, dass mit einem Teil Strom und drei Teilen Umweltwärme vier Teile Heizwärme entstehen. Es gilt: je höher die JAZ, desto niedriger die Stromkosten.

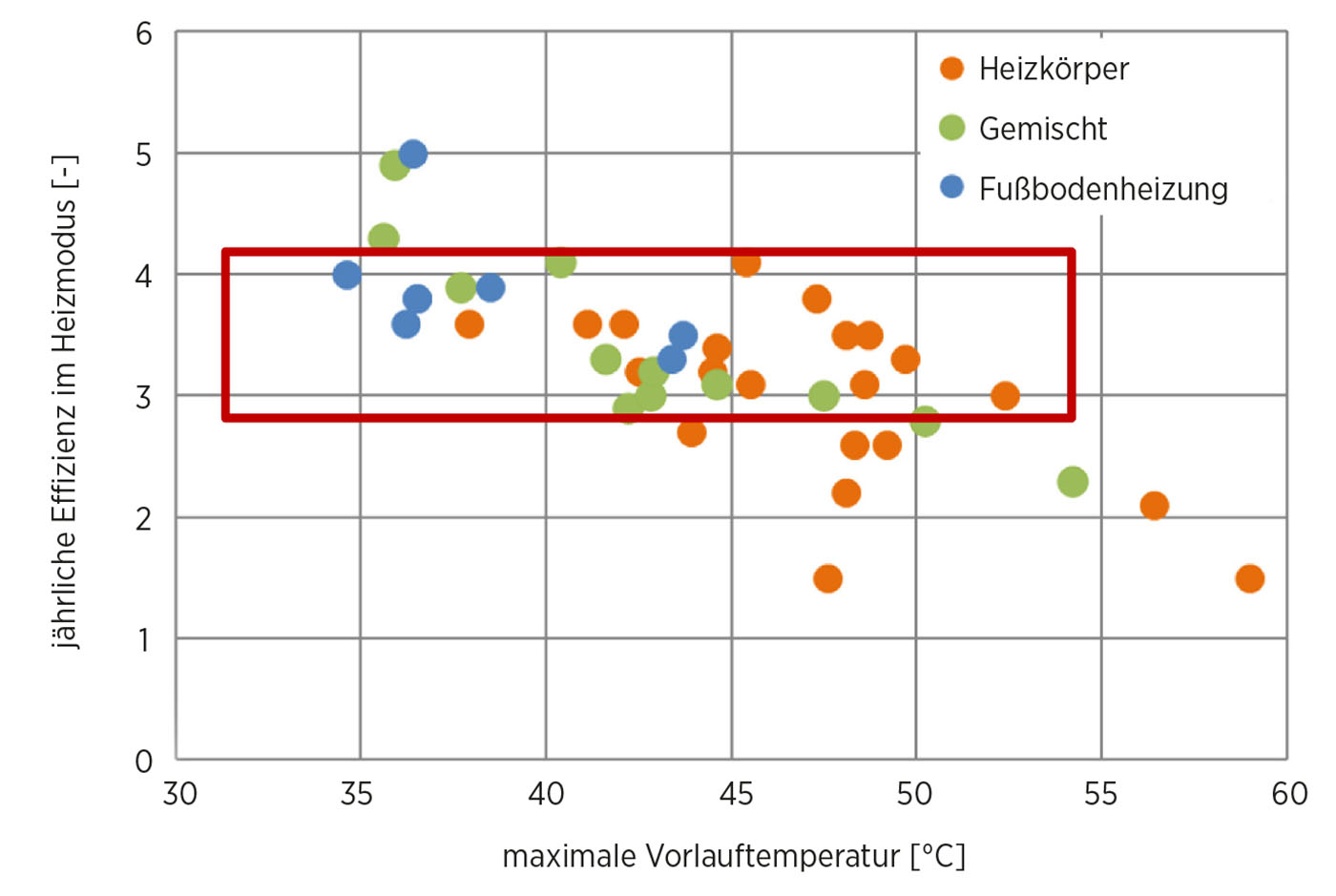

Doch welche Werte lassen sich in der Praxis tatsächlich erreichen? Die Forscher des Fraunhofer ISE haben 2018 und 2019 Feldmessungen in Bestandsgebäuden durchgeführt (Projekt „WPsmart im Bestand“ [6]). Ergebnisse:

- Luft/Wasser-Wärmepumpen: JAZ-Durchschnitt 3,1 (Bandbreite: 2,5 bis 3,8);

- Sole/Wasser-Wärmepumpen: JAZ-Durchschnitt 4,1 (Bandbreite: 3,3 bis 4,7).

Einfluss von Wärmeübergabesystem und Vorlauftemperatur auf die Effizienz einer Luft/Wasser-Wärmepumpe: Auch mit Heizkörpern lassen sich in der Praxis gute beziehungsweise hohe Jahresarbeitszahlen (y-Achse) erreichen.

Fraunhofer ISE

Erdwärmepumpen mit höherer JAZ

Die Zahlen verdeutlichen zum einen, dass erdreichgekoppelte Systeme (aufgrund der höheren Wärmequellentemperaturen während der Heizperiode) eine durchschnittlich höhere JAZ erreichen. Zum anderen weist die große Bandbreite der gemessenen JAZ darauf hin, wie stark sie unter verschiedenen Bedingungen schwanken können. Auch das unterstreicht den hohen Stellenwert einer fachmännischen Planung und Montage.

Stromsparender Betrieb einer Wärmepumpe

Ist die neue Wärmepumpe installiert, ist es zwingend, den hydraulischen Abgleich sorgfältig durchzuführen und den Wärmepumpenregler, einschließlich der Heizkennlinie, exakt auf die projektspezifischen Parameter einzustellen. Ebenso sollten alle Rohre und Armaturen optimal gedämmt werden.

Nutzer sollten Wärmepumpe kennen

Nicht minder bedeutsam ist die Einweisung der Nutzer durch den Heizungsfachhandwerker in die Betriebskenntnisse der Wärmepumpe. Eine angepasste und gezielte Nutzung kann erheblich Strom sparen und somit spürbar die Energiekosten senken. Raumtemperaturen sollten daher nicht unnötig hoch eingestellt und nur bei längeren Abwesenheiten moderat abgesenkt werden – jedoch nicht zu stark, da die Wiederaufheizung sonst viel Zeit und Energie benötigt.

Moderne, mittels Handy-Apps gekoppelte Wärmepumpenregler, optional mit Fernwartungszugang für den Handwerker, erleichtern sowohl die Bedienung als auch die Überwachung des Strom- und Wärmeverbrauchs.

Regelmäßige Wartungen der Wärmepumpe und des Heizsystems

Ungewöhnlich hohe Werte über einen längeren Zeitraum können auf Störungen oder falsche Einstellungen hinweisen. In solchen Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um das Problem frühzeitig zu beheben und unnötige Stromkosten zu vermeiden. Ebenfalls wichtig sind regelmäßige Wartungen und eine Optimierung des Systems nach den ersten Betriebsjahren, um die Effizienz und Lebensdauer der Wärmepumpe langfristig zu sichern.

Weitere Infos, Literatur, Studien und Ratgeber zu Heizsystemen mit Wärmepumpe

- [1] „Umsteigen auf die Wärmepumpe – Leitfaden für Fachhandwerker“, VdZ, Berlin, März 2023

- [2] Erfahrungen aus der Feldphase des Forschungsprojekts „Wärmepumpen-Praxis im hessischen Wohngebäudebestand“ (WP-Hessen), Zeitschrift „Gebäudeenergieberater“, Heft 2/2025

- [3] „Energieeffizienz als Türöffner für erneuerbare Energien im Gebäudebereich“, ifeu-Studie im Auftrag des VDPM, Heidelberg, 2021

- [4] Factsheet „Überdimensionierung von Heizungen“, OST – Ostschweizer Fachhochschule

- [5] „Praxisleitfaden für Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern – Status quo. Erfahrungen. Möglichkeiten“, Deutsche Energie-Agentur (Hrsg.), 3/2024

- [6] Abschlussbericht „Wärmepumpen in Bestandsgebäuden – Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt WPsmart im Bestand“, Fraunhofer ISE, 2020

Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Jürgen Wendnagel ist freier Fachjournalist mit den Schwerpunkten Heiztechnik/erneuerbare Energien in Esslingen (Baden-Württemberg)

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu:

Sehr geehrte Damen und Herrn,

ich finde es grundsätzlich bedenklich, dass immer öfters „Fachjournalisten“ Beiträge schreiben. Vielleicht bin ich von der Zeitschrift „Bausachverständige“ etwas verwöhnt. Die Autoren sind in der Praxis stehende Fachleute. Auch Anwälte.

Diese Quelle möchte ich nicht mehr missen.

Rüdiger Debes, Architekt und Sachverständiger, Moers

Lieber Herr Debes,

danke für Ihren Hinweis, dem ich als feste freie Redakteurin des DAB entgegnen möchten: Die von uns ausgewählten Fachjournalisten sind deswegen Fachjournalisten, weil sie eine entsprechende fachliche Ausbildung und Berufserfahrung haben. Im Fall des Autors Jürgen Wendnagel (Artikel in DAB 3-25, „Effizientes Heizsystem für den Gebäudebestand“) handelt es sich um einen diplomierten Wirtschaftsingenieur mit vorheriger Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur. Er war 16 Jahre lang stellvertretender Chefredakteur der SBZ-Redaktion beim Gentnerverlag in Stuttgart – er ist also durchaus ein Autor, der in der Praxis steht, auch wenn er diese von journalistischer Seite bedient. Wir kennen alle unsere Autoren und wählen sie nach genau diesen Gesichtspunkten aus. Sollten Sie in dem Artikel von Herrn Wendnagel fachliche Fehler ausfindig machen, dann stellen wir Ihnen gerne den Kontakt zu ihm her. Als Architektin und gelernte Schreinerin mit langjähriger Berufserfahrung in der Baupraxis und im Fachjournalismus verfasse ich selbst Fachartikel für verschiedene Medien und weiß sehr gut, welche Qualitäten anspruchsvolle Leser wie Sie einfordern. Seien Sie also versichert: Beim DAB werden in den Rubriken Technik und Recht die Artikel stets von in der Praxis stehenden Fachleuten publiziert.

Claudia Siegele, Freie Architektin und Fachjournalistin