Wer im Alter umzieht, tut dies meist nicht freiwillig, sondern weil das gewohnte Leben nicht mehr funktioniert. 90 Prozent der über 70-Jährigen würden gern zu Hause wohnen bleiben, und viel wird deshalb in barrierefreie Gebäude investiert. Doch nutzt das wenig, wenn die Hindernisse vor der Haustür, im Quartier fortbestehen und sich dort niemand um die Bedürfnisse der Senioren kümmert.

„Es reicht in Zukunft nicht aus, altersgerechte Wohnungen zu bauen“, sagt darum Ursula Kremer-Preiß vom Kuratorium Deutsche Altershilfe. „Es bedarf integrierter Entwicklungsstrategien, um ganzheitlich die Lebenswelt der Menschen bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.“ Das treibt die Soziologin für die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen mit dem Beratungsnetzwerk Altengerechte Quartiere voran (siehe untenstehendes Interview).

Auch die Bundesregierung fördert bereits Quartiersinitiativen dieser Art. Von einem „neuen Generationenvertrag“, von „Verantwortungsgemeinschaften im Quartier“ ist die Rede. Denn sofern durch kluge Planung und informelle Fürsorge weniger Menschen in ein Heim umziehen müssen, ist das auch volkswirtschaftlich sinnvoll. Es erspart den Pflegekassen und öffentlichen Institutionen viel Aufwand und der Gesellschaft öde Altengettos. Inzwischen gibt es zahlreiche Modellprojekte, an denen auch Architekten maßgeblich beteiligt waren. Drei Beispiele zeigen, dass altengerechte Quartiere ein Gewinn für alle sind.

Pioniere in der Vorstadt

Suburbia tut sich schwer mit der Vernetzung der Menschen, zumal wenn diese alt oder weniger mobil sind. In der diffusen Bonner Peripherie gründeten darum ein paar Engagierte Anfang der Nullerjahre die Genossenschaft Amaryllis, eine „inklusive, solidarische Wohn- und Nachbarschaftsgemeinschaft mehrerer Generationen“.

Ihr erstes kleines Quartier aus drei niedrigen, über Laubengänge verbundenen Gebäuden mit 33 Wohnungen an einem kleinen Platz war 2007 fertig. Vieles, was heute weit verbreitet ist – Carsharing, Food-Coop, Niedrigenergiestandard – , ist hier schon lange normal. Die Stadtbahn fährt in Sichtweite; so ist man in einer Viertelstunde in der Bonner City.

Das Interesse an dieser Wohnform war deshalb vor allem bei Älteren groß, doch konnte die Gemeinschaft manchen ihrer Senioren am Ende nicht den Umzug ins Heim ersparen. Darum plante die inzwischen zum Modellprojekt erhobene Genossenschaft mit Fördermitteln von Stadt, Bund und Land die „Villa Emma“. Sie liegt gleich um die Ecke und bietet eine Wohnpflegegemeinschaft, in der neben pflegebedürftigen Senioren auch jüngere Behinderte untergekommen sind, die sonst nur in Altersheimen wohnen könnten.

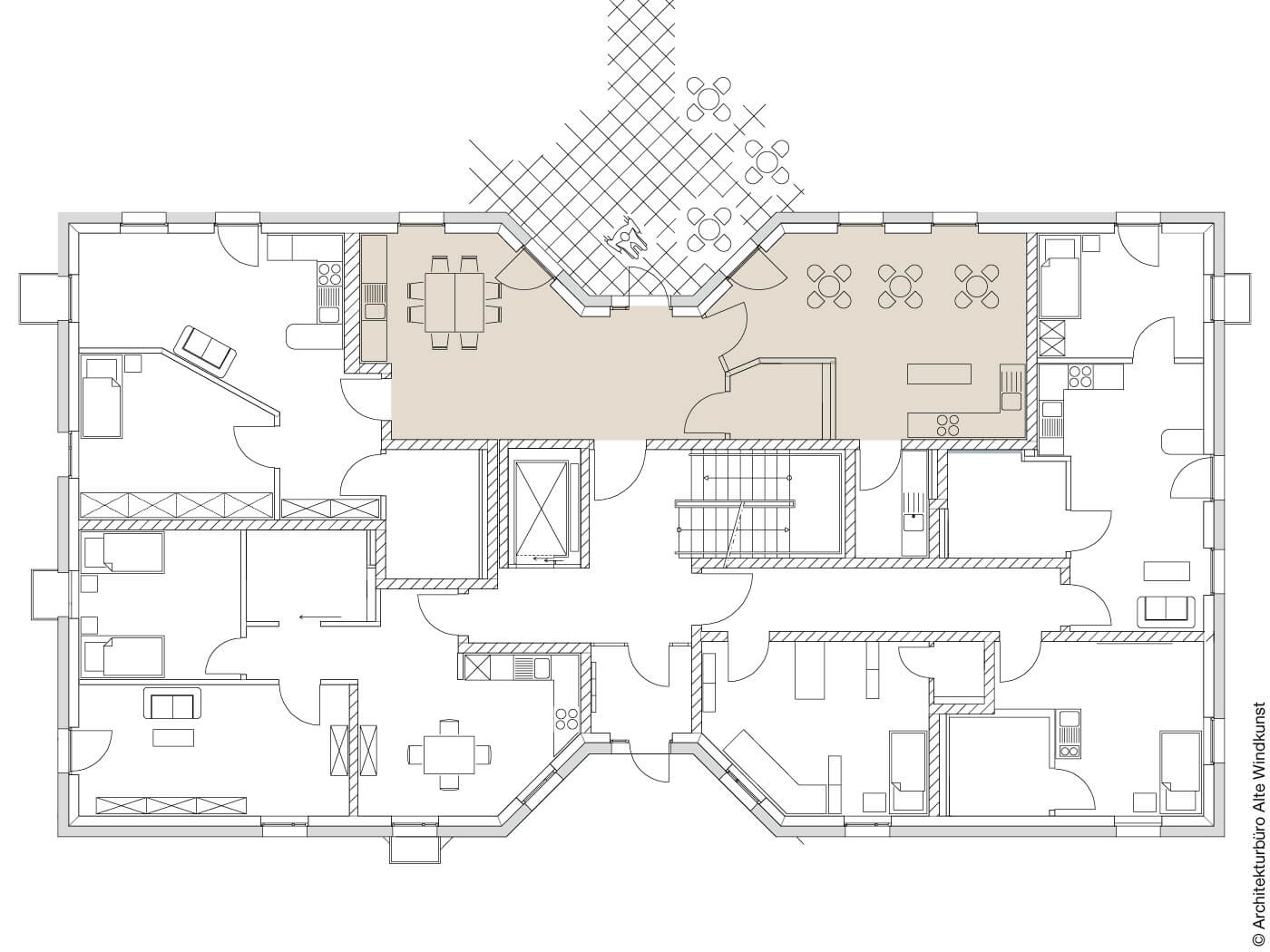

Mittelpunkt der neu errichteten „Villa“ – ein breit-symmetrischer Baukörper mit weit auskragenden Dächern und Dachterrassen – ist aber ein großer Gemeinschaftsraum mit Küche, in dem es täglich Mittagessen gibt, auch für alle Nachbarn. Es sind solche Angebote, die in den oft anonymen Quartieren der Vorstadt fehlen, gerade für ältere Menschen. Geplant hat beide Projekte das Architekturbüro Alte Windkunst aus Herzogenrath. Selbst in einem 1987 errichteten Rundling zu Hause, hat es längst überregional einen Namen für kooperatives Bauen. Derzeit plant Amaryllis ein drittes Projekt im selben Viertel, wieder eine Mischung aus Mehrgenerationenwohnen und Pflegewohngemeinschaft, die sich bewährt hat.

Von der Wiege bis zur Bahre

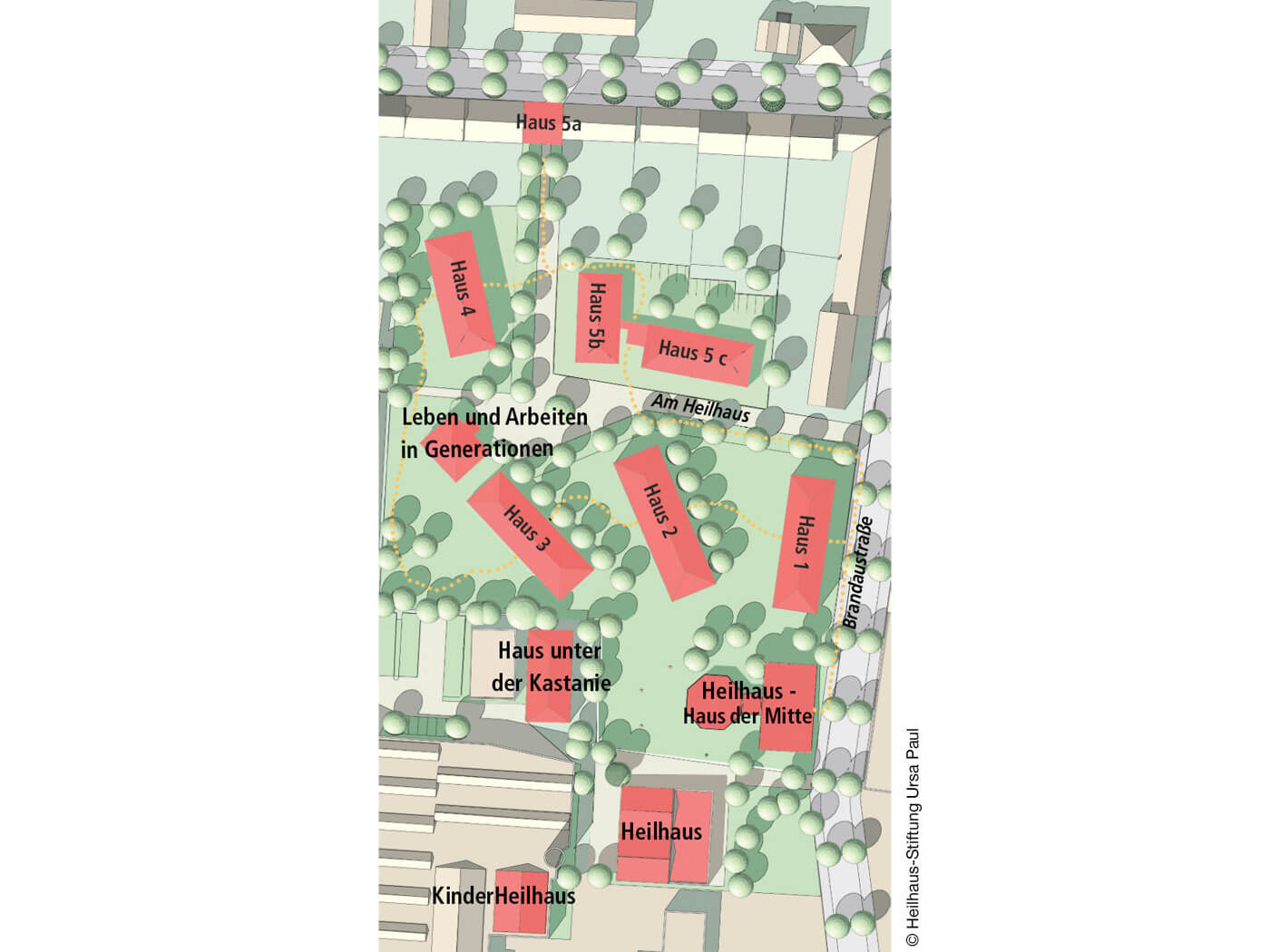

In Kassel-Rothenditmold entwickelte sich das Heilhaus-Quartier in den letzten drei Jahrzehnten aus einer Privatinitiative der Heilerin Ursa Paul zu einem alle Lebensphasen integrierenden, weit ins Umfeld ausstrahlenden Angebot. Auf einem recht zentral gelegenen ehemaligen Fabrikgelände gleich hinter den Henschel-Hallen entstand neben dem Heilhaus mit seinen ganzheitlichen Gesundheitsdiensten samt Pflegedienst ab 2006 eine Mehrgenerationen-Siedlung mit 90 Wohnungen, deren lang gestreckte Baukörper mit ihren intensiv farbigen, mehrschichtigen Fassaden in einer für alle offenen Parklandschaft liegen.

Nebenan entstanden ein Kinderhaus und zuletzt das erste Mehrgenerationenhospiz Deutschlands sowie ein „Haus der Mitte“ zur Meditation. Architekten der Siedlung waren die Arbeitsgemeinschaft Prenzel & Brand und Sprengwerk, beide aus Kassel, sowie Schütz Architekten aus Braunschweig. Die Freiräume plante das Büro für angewandte Ökologie und Forstplanung, Kassel.

Für das angrenzende Stadtviertel hat das Heilhaus gemeinsam mit den Krankenkassen und den örtlichen Wohnungsbaugesellschaften einen „Wohnverbund“ angestoßen, der die Betreuung und Pflege bedürftiger Menschen organisiert. Es gibt vielfältige Angebote wie einen täglichen Mittagstisch, ein Erzählcafé und Marktstände, ergänzt durch zahlreiche Treffpunkte im Park und den Heilhaus-Garten. Das Quartier ist bereits Gegenstand der Forschung zu nachhaltigeren Gesundheitssystemen.

Integriert in den Alltag

Inzwischen bemühen sich selbst klassische Heimbetreiber um eine bessere – sozialräumliche wie städtebauliche – Integration ihrer Projekte in die Quartiere. Die Grenzen zwischen informeller und institutioneller Fürsorge verschwimmen mancherorts regelrecht. So setzt die Evangelische Heimstiftung, Betreiberin von 100 Einrichtungen in Baden-Württemberg, mit ihrem neuen Konzept WohnenPlus auf mehr als die herkömmliche „Residenz“. An acht Standorten kombiniert sie ihre Heime nicht nur mit ambulanten Pflegewohngemeinschaften und Tagespflege – das ist schon recht verbreitet –, sondern sie bezieht auch Nachbarn, Gemeinden, Vereine und Ehrenamtliche durch eine Teilhabevereinbarung mit ein. Auf diese Weise ergänzen sich, in Kombination mit neuen Kommunikations- und Überwachungstechniken, private und professionelle Netzwerke.

Auch viele Kommunen haben altengerechte Quartiere auf die Agenda gesetzt und achten bei der Bauleitplanung auf die Integration entsprechender Angebote. Dass die öffentlichen Räume für diese Vernetzung geeignet sein müssen, Diversität und Mischung statt monofunktionaler Räume dafür opportun sind, versteht sich fast von selbst. Von der „Stadt der kurzen Wege“ profitieren vor allem auch die Älteren in der Gesellschaft. Dann sind der bürgerschaftlichen Kreativität kaum Grenzen gesetzt.

„Es reicht in Zukunft nicht aus, altersgerechte Wohnungen zu bauen.“

Ursula Kremer-Preiß vom Kuratorium Deutsche Altershilfe zum Thema altengerechte Quartiere

Wie lässt sich erreichen, dass alte Menschen länger selbstständig in ihrer vertrauten Umgebung leben?

Wenn man will, dass ältere Menschen im Quartier zurechtkommen, muss man bei der Gestaltung des Wohnumfeldes berücksichtigen, dass diese Klientel nicht mehr so mobil und „fit“ ist und jede Barriere ein Hindernis für die Teilhabe ist. Das ist ästhetisch oft nicht so schön, wenn zum Beispiel mehr Handläufe angebracht werden. Doch es ist eine Voraussetzung dafür, dass ältere Menschen noch selbstständig leben können.

Was verstehen Sie unter Partizipation in der Planung?

Soziale Teilhabe bedeutet zum Beispiel, dass Plätze so gestaltet werden sollten, dass eine Begegnung möglich ist. Schön wäre natürlich ein Begegnungsraum im Haus, doch auch eine kleine Sitzecke im Freien erfüllt schon diesen Zweck. Partizipation bedeutet aber vor allem, dass Planer sich den Betroffenen sehr offen zuwenden und ihnen Möglichkeiten geben, bei der Gestaltung mitzuwirken.

Wohin entwickelt sich das Wohnen für ältere Menschen?

Zwischen Zuhausewohnen und Heim hat sich, auch durch politische Förderung, in den letzten Jahren eine differenziertere Landschaft entwickelt. Es gibt Mehrgenerationenwohnen, betreutes Wohnen usw. Was man sehen kann, ist, dass Investoren mehr Verbundmodelle schaffen: Sie kommen vom normalen Wohnen und docken dort viele verschiedene Leistungen an, von der Rund-um-die-Uhr-Versorgung bis zur Tagespflege. Das ermöglicht ein hohes Maß an Selbstbestimmung und zugleich eine hohe Versorgungssicherheit.

Was können Architekten zu altengerechten Quartieren beitragen?

Ihr Part ist, die Menschen so zu beteiligen, dass Wohnangebote entstehen, die auf die Bedarfe der Menschen zugeschnitten sind. Fragen Sie die Menschen, etwa in Planungswerkstätten, wie die Wohnungen und Quartiere aussehen sollen!

Heute kommen die „68er“ ins Seniorenalter. Eröffnet das mehr Möglichkeiten der Teilhabe?

Diese Menschen wollen sich auf jeden Fall mehr einbringen. Sie sind auch individueller in ihren Wünschen. Zugleich gibt es in dieser Generation vermehrt das Problem der Altersarmut. Darum der Appell an die Architekten, Wohnmodelle umzusetzen, die auch bezahlbar sind.

Welche Rolle spielt neue Technik für altengerechte Quartiere?

Da bin ich skeptisch, was die Verbreitung angeht. Das große Problem dabei ist, die Menschen mitzunehmen. Mein Vater kann zum Beispiel kein Handy bedienen. Und die Angebote entwickeln sich ja ständig weiter. Es geht hier um eine lebenslange Lernbegleitung.

Näheres zum Konzept sowie etliche Beispiele für altengerechte Quartiere unter

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: