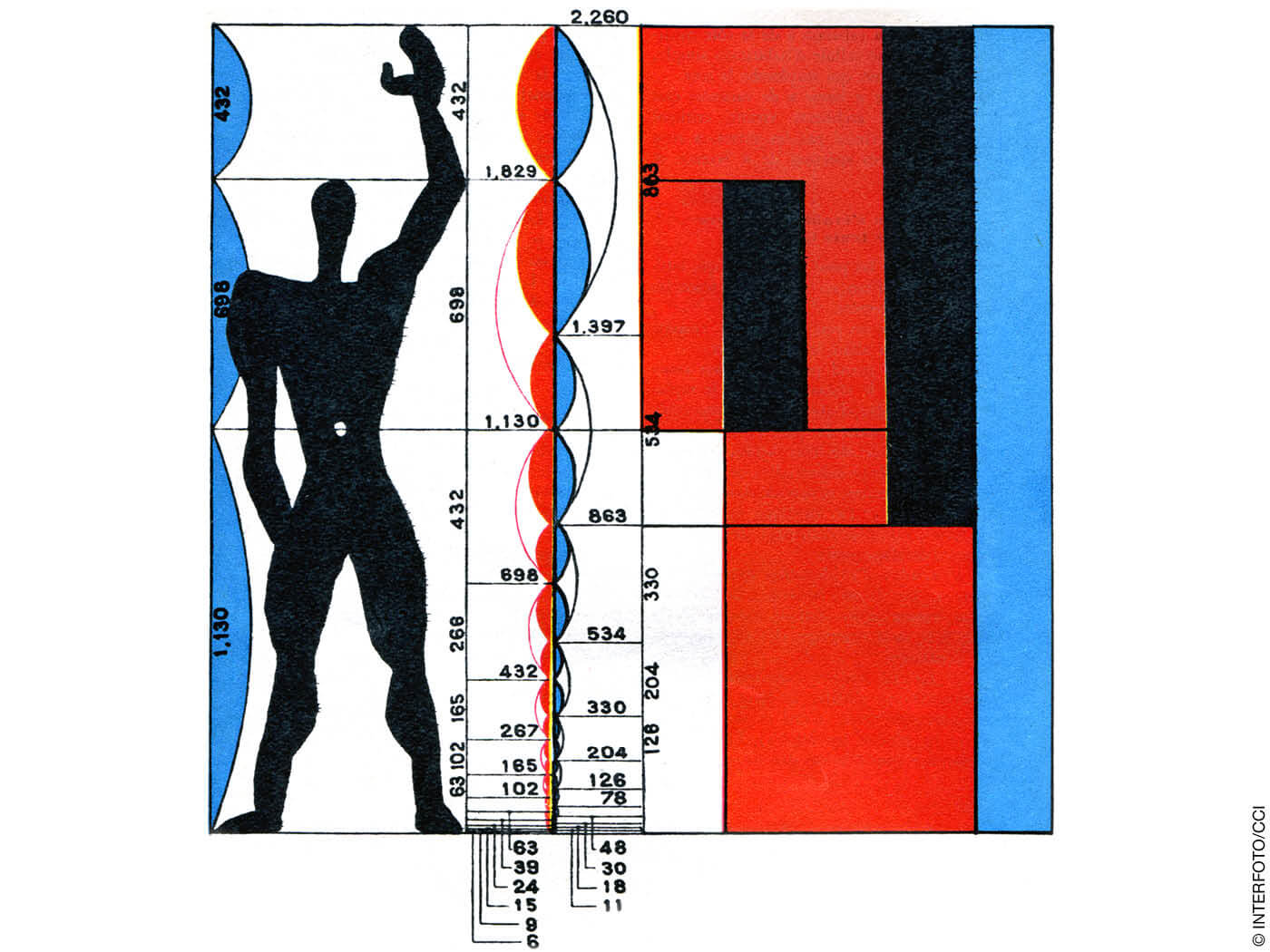

Ideale – gerade, wenn sie sich wie Le Corbusiers Modulor darstellen – sprechen für mich von einem Architektur- und Raumverständnis, das dystopischer nicht sein könnte. Sie erzählen von Zwängen, die erfunden werden, um Räume zu formen, die eigentlich nicht für Menschen geschaffen werden. Denn: Wer von uns hat schon ihren oder seinen Bauchnabel auf 1,13 Meter Höhe oder eine Gesamtkörpergröße von 1,829 Metern?

Häuser als Biegemaschinen

Regelrechte Biegemaschinen sind dann die daraus resultierenden Häuser und gebauten Gebilde, die mit diesen und ähnlichen Maßvorgaben gezeichnet und umgesetzt werden. Apparate, die all das, was nicht dem (Von wem? Warum?) erdachten Ideal entspricht, verbiegen, damit es (also: der Mensch) in den idealen Raum passt. Die, die leicht größer sind, müssen sich bücken, die anderen strecken, andere passen einfach nicht rein. Das mit der Biegemaschine mag nun für viele Ohren unnötigerweise harsch klingen – doch ist dies nicht mein Begriff. Le Corbusier selbst, so Léopold Lambert – der Verleger der Zeitschrift The Funambulist –, benutzte dieses Wort, um über seine Architekturen zu sprechen. Körper sind dem Raum durch die Hand des Meisters klar untergeordnet. Es ist der Raum, der inszeniert wird. Nichts sonst spielt eine Rolle.

Paternalistische Weltsicht

Wie aus diesen überspitzten Sätzen herausgehört werden kann, entspricht diese paternalistische und deterministische Welt nicht meinen Vorstellungen von Raumproduktion. Zu einseitig ist sie. Zu sehr aus zu beschränkten und engen Perspektiven gedacht. Zu sehr nur aus dem Bild heraus gedacht. Zu sehr aus einer Logik entwickelt, die sich aus modularen Fertigungsprinzipien speist, aber holistische Betrachtungen – die auch unsere immer fragileren Lebenswelten einschließen – fast vollkommen ausschließt. Aus Vorstellungen also, die versuchen, jedwede Diversität, Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit in Schablonen und Schemata zu drücken.

Modulor als Kuriosum des 20. Jahrhunderts

Nutzen oder Nutzende selbst, Wünsche oder Bedarfe stehen hier nicht an erster Stelle. Hingegen fragt man sich, ob sie überhaupt einen Platz haben. Wenn ich nun also von meinem idealen Raum spreche, dann vorsichtig und unter der Prämisse, dies nicht als weiteres Schema zu begreifen, sondern als Denkstütze dafür, wie Raum anders gedacht und gemacht werden kann. Ich schlage also vor, den Modulor auf das Regal einer Vitrine zu verfrachten, um ihn – als museales Objekt – weiterhin als Kuriosum des 20. Jahrhunderts bestaunen zu können. Das Jetzt und die Zukunft brauchen andere Ideale, die sich aus Themen und Logiken ergeben, in denen bevormundende Strukturen und Vorstellungen dieser Art keinen Platz mehr haben.

Der Klimanotstand – und alles, was er mit sich bringt – erfordert keine starren Korsette, die mit teuren Scheinwerfern schön ausgeleuchtet werden können. Für mich wäre der ideale Raum oder eine ideale Architektur etwas, das sich endlich ganz grundsätzlich mit ihren teils verheerenden Konsequenzen und absoluten Möglichkeiten auseinandersetzt, um dann dazu beizutragen, bessere und nicht gewaltsame Zukünfte zu schaffen.

Prof. Dr. Tatjana Schneider, Leiterin des Instituts für Geschichte und Theorie der Architektur und Stadt, TU Braunschweig

Weitere Beiträge finden Sie in unserem Schwerpunkt Ideal.

Modulor auf jeden Schreibtisch!

Natürlich orientiert sich Architektur an Norm-Maßen, Norm-Bedürfnissen und Mindestanforderungen! Individuelle Anpassung muss möglich, kann aber nicht Grundlage der Architektur sein. Der Mensch im Mittelpunkt aller Entwurfsüberlegungen führt nicht zu Zwängen, sondern zu Räumen, welche die Freiheit unterschiedlichster Nutzung gewähren. Die exakten Flächenvorgaben des historischen sozialen Wohnungsbaus haben in Berlin zu kreativer Architektur in einer Qualität geführt, die heutiger Wohnungsbau in den allermeisten Fällen nicht annähernd erreicht. Professor Schneider verkennt die Umstände, die zur Entwicklung des Modulors führten: Der Wille und die Notwendigkeit, menschenwürdige(re) Wohnsituationen zu schaffen – in einem Umfang, der einer modularen Fertigung bedurfte. Entstanden ist Wohnraum, der bis heute attraktiv und nachgefragt ist.

Architektur kann nicht „jedwede Diversität, Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit“ abbilden. Allein schon deshalb, weil gute Architektur den zeitlichen Horizont sowohl der Entwerfer als auch erster Nutzer überdauert. Aufgabe ist es vielmehr, den kleinsten gemeinsamen Bedarf zu erkennen und flexible Räume zu schaffen für vielfältigste Nutzungen und Änderungen.

Der Modulor gehört nicht in die Museumsvitrine, sondern auf jeden Schreibtisch: um für das heutige Bauen aus der Historie zu lernen und um zu verstehen, warum viele Entwürfe Le Corbusiers bis heute stehen, funktionieren und gefragt sind.

Björn Kayser, Architekt, Ulm

Modulor ist wichtiges Werkzeug

Der Modulor von Le Corbusier, mit einer ganzseitigen, farbigen Abbildung gewürdigt (Seite 15), ist ein wertvoller Beitrag im Deutschen Architektenblatt, erinnert er doch an ein komplexes Maßgefüge, das den Menschen in das Zentrum des Raumes und der Dinge rückt. Das war neu in den Köpfen der Architekten nach Prunk und Dekor des 19. Jahrhunderts.

Von der Treppenstufe bis zur Deckenleuchte und darüber hinaus, von Haus zu Haus, zum Häuserensemble und zum Freiraum sind die Maße auf die menschliche Gestalt bezogen. Das dezimale, additive Maßsystem wird ersetzt durch die lebendige, dynamische Gliederung des Goldenen Schnittes. So stellt der Modulor eben kein statisch starres System dar, wie die Autorin es darstellt, sondern er veranschaulicht das Maß der Verhältnisse des Einzelnen zum Ganzen.

Die üblichen Standardmaße einer Raumhöhe von 2,50 m und der Türhöhe von 2 m entstanden aus Nützlichkeit und prägen heute das ganze Stadtbild. Erwachsene und Kinder, große und kleine Leute leben in diesem „Maßzwang“. Der Modulor dagegen, ermöglicht eine variable Anwendung. Entsprechend jedem individuellen Körpermaß kann der gewünschte und angemessene Raum ermittelt werden.

Dem Prinzip des Lebendigen (von Pflanze, Tier und Mensch) entnommen, gleichsam abgelauscht, führt die Arbeit mit dem Goldenen Schnitt, künstlerisch ins Lebendige der Gestaltbildung zurück. Damit wird der Modulor zu einem wichtigen Werkzeug einer lebendigen, menschengemäßen Architektur, die sich als Baukunst versteht. Und gerade die Kunst ist eine wesentliche Säule bei der Bewältigung der Zukunftsprobleme, die die Autorin, wie wir alle, gerne gelöst sehen würde.

Aber für die Kunst lässt der Artikel leider keinen Raum: Nach ausführlicher Kritik am Modulor als einer „Biegemaschine“ und deren „bevormundenden Strukturen“ lesen wir in den fünf letzten Zeilen die Alternative zu Le Corbusiers Modulor: „Für mich wäre der ideale Raum oder eine ideale Architektur etwas, das sich endlich und ganz grundsätzlich mit ihren teils verheerenden Konsequenzen und absoluten Möglichkeiten auseinandersetzt, um dann dazu beizutragen, bessere und nicht gewaltsame Zukünfte zu schaffen.“

Ja… wenn dieses nebulose Etwas mit Inhalten von Forschung und interdisziplinärer Arbeit präzisiert wird, ist es selbstverständliche Voraussetzung für eine positive Entwicklung. Allerdings wird ein schöpferischer Prozess ohne künstlerische Erfahrung und Praxis nicht in Gang kommen. Dafür braucht es den versierten und fantasievollen Umgang mit den uns allen bekannten Grundelementen Komposition und Proportion, Gliederung und Rhythmus, Schwere und Leichtigkeit, Dichte und Transparenz, Raum und Gegenraum, plastische Geste und Farben, etc.

So gesehen ist es kontraproduktiv, künstlerische Grundlagen abzuservieren, die Le Corbusier und die Väter der Klassischen Moderne für uns erforschten und formulierten. Erst die Verbindung von Kunst und Wissenschaft bringt schöpferische Innovation und setzt eine bewusste Umwandlung des Bestehenden in Gang.

Prof. Frank-Rüdiger Hildebrandt, Architekt, Alfter

Kampf um die Wahrheit

Die im Text von Tatjana Schneider und in den Kommentaren angesprochenen, sich widersprechenden Auffassungen zu Grundlagen einer positiven menschengerechten Architektur muten an wie der Kampf um die Wahrheit zwischen den Religionen. Wer sagt uns, was der Wahre Glaube ist? Ähnliches gilt für die Frage, welches der Module – Modulor oder metrisches System – für die Schaffung einer humanen Architektur das geeignete sei. Als Lösung schlage ich die Methode des großen Lessing vor, wie sie in seiner „Ringparabel“ definiert ist. Aber das erfordert sehr viel Zeit.

Was die Argumentation pro Modulor angeht, klingen in dem Brief von Frank-Rüdiger Hildebrandt (DAB 12.2020, Seite 7) einige recht fragwürdige Argumente an:

1. Auf das jeweilige Individuum (welches Individuum?) abgestimmte Maße, ob für Türen oder andere Bauteile, kann da kaum die Lösung sein. Standardmaße sind, um zu akzeptablen Kosten Raum schaffen zu können, für industriell gefertigte Bauteile unverzichtbar. Jedem Bauteil individuelles Gepräge à la Hundertwasser zu geben oder es auf den Erstnutzer abzustimmen, ist aus Kostengründen für den Normalfall nicht realisierbar, ebenso im Hinblick auf Nutzerwechsel beziehungsweise eine Weiterentwicklung der Nutzer.

2. Wieso ermöglicht der Modulor eine bessere Anpassung an Kinder oder Erwachsene als das metrische System? Auf welche Kinder und Erwachsene, die sich ständig verändern und wechseln? Alles fließt. Der neuerdings zu Recht als Aufenthalts-„Raum“ gerühmte Wald ist für alle Menschen gleich. Da fühlt, wer´s will, sich wohl. Ohne Modulor.

3. Ob ein Nutzer erkennen oder erfühlen kann, dass ein Raum nach dem Modulor oder dem ehrwürdigen Zollstock dimensioniert wurde, traue ich allenfalls Esoterikern zu – eine Minderheit.

4. Der Modulor gibt an, mit Maßen auf den Menschen einzugehen. Auf welchen? Werden damit alle Individuen gleichgebügelt? Jeder Mensch ist einmalig und empfindet seine Umgebung einschließlich der Räume völlig individuell.

5. Dass Kunst und Architektur eng verbunden sein sollten ist gut und wünschenswert. Das zeigt Le Corbusier mittels seiner beachtenswerten Ölbilder beispielhaft. Sind die Bilder auch nach Modulor?

Wo war der Modulor aber bei Le Corbusier Städtebau-Visionen? Dort kann man keine Menschenbezogenheit erkennen. Ganz im Gegenteil: Da hat der Modulor den katastrophalen, eher entmenschlichten asozialen Irrweg nicht verhindern können.

Also doch warten auf das Ergebnis à la Ringparabel?

Sylvester Grund, Dipl.-Ing. Arch., Braunschweig

Es geht um Wissen

Eine Tabelle, Zahlen, Maße, Proportionen, rechteckige und runde Formen, dazu ein leicht pathetischer Nachfahre von Leonardos Mann auf der Gesundheitskarte: der Modulor von Le Corbusier. Begreifliche Polemik dagegen und diese wieder besonnen ausgehebelt. Der Streit um eine Ikone wäre nicht weiter der Rede wert, stünde dahinter nicht von beiden Seiten das Bemühen um eine bessere Baukultur, genauer um die geistige Komponente einschlägigen Planens, also um Architektur. Und dazu wäre mein Vorschlag, einen Blick auf http://www.historische-stadtplanung.de zu werfen. Dort erfährt man unter anderem, wie Mies van der Rohe die Maße und Proportionen der Stahlträger seines abgelehnten Modells zum Nationaltheater Mannheim aus der Geometrie des Ortes entwickelt und berechnet hat, und wie Nikolaus Eseler das tat bei den Jochen von St. Georg in Dinkelsbühl – mit anderen Vorgaben und anderem Ergebnis, aber in gleicher gedanklicher Ordnung wie sein großer Kollege ein halbes Jahrtausend später.

Es geht hier nicht um Wissenschaft. Es geht um Wissen, um die Grundlagen architektonischen Gestaltens und um das Werkzeug dafür, mit den Forderungen, Wünschen und Umtrieben der Zeit und ihren wechselnden Moden fertig zu werden, sie im besten Fall zu formulieren. In der Vergangenheit gelang das oft, aber: „Die geheimnisvolle Kunst, eine Stadt zu planen, war – anders als die Kunst, ein Bauwerk zu entwerfen – in Vergessenheit geraten, bevor sie Gegenstand wissenschaftlicher Theorien wurde.“ (Leonardo Benevolo).

Die historische Stadtplanung lebt unter anderem auch vom Goldenen Schnitt. In Speyer gilt das für die Ausrichtung und Maße von Stadtachse und Dom. Ein weiteres Beispiel ist der Standort des „Grafeneckart“, einem Turm bei der Alten Mainbrücke in Würzburg. In beiden Fällen tritt er nicht auf als „Modulor“, um den Dingen ein Maß zuzuweisen. Unsichtbar, als Vermittler, hält er die Verbindung zwischen dem Ort und dem, was sich in ihm entwickelt und einem sehr alten weitläufigen Vermessungssystem, vermutlich dem Erbe einer prähistorischen Vermessung der Erde. Aber das weiter zu erforschen wäre Sache der Wissenschaft.

Gerhard Heinrich Kill, Architekt, Ettlingen