Das OurHaus in Leipzig besteht aus 13 Wohnungen, die ... (Klicken für mehr Bilder)

Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Die Gemeinschaft gewinnt“ im Deutschen Architektenblatt 08.2022 erschienen.

Von Christoph Gunßer

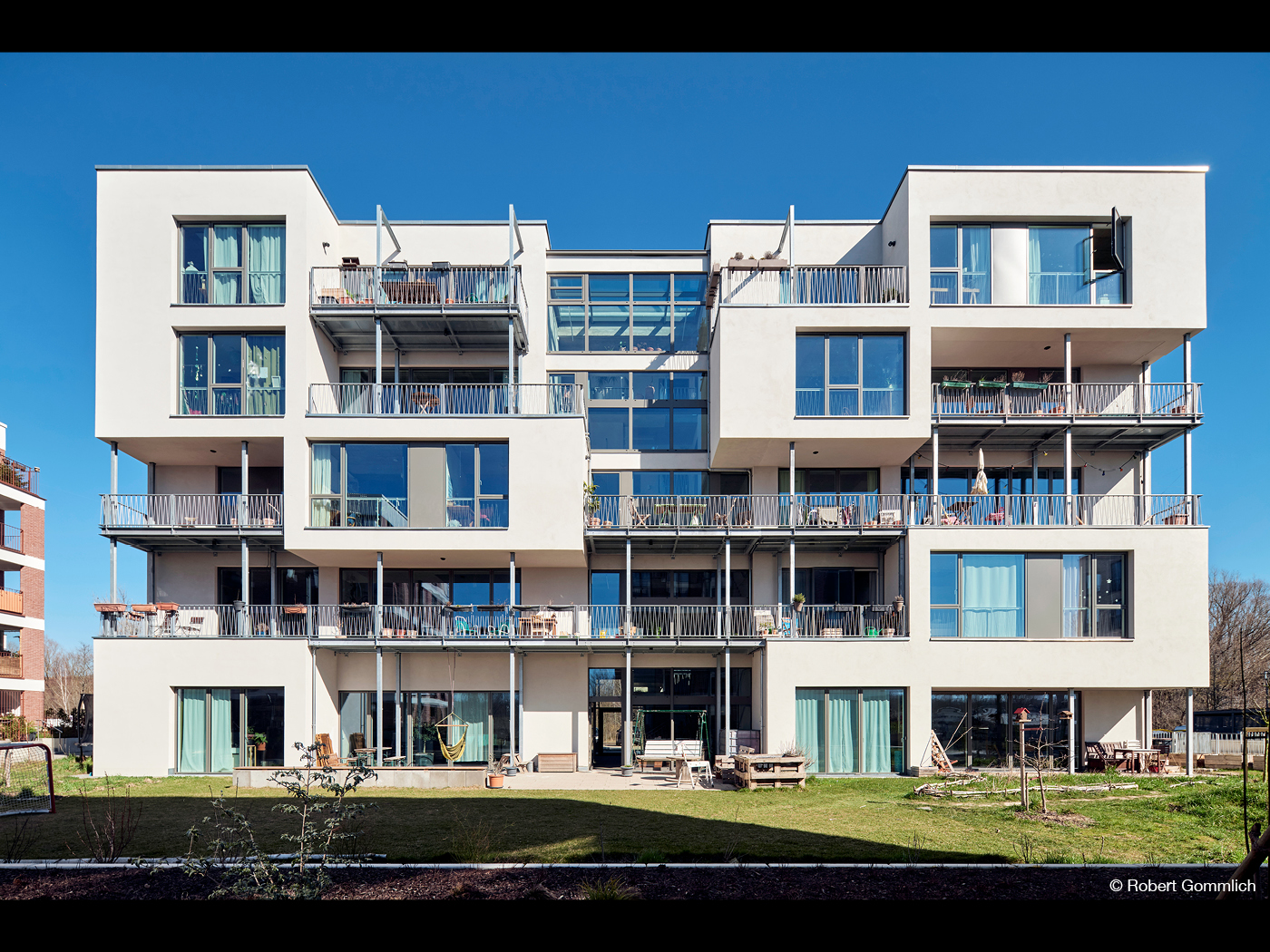

Wir sind Überzeugungstäter“, gibt Gordon Tannhäuser freimütig zu. Der Leipziger Architekt, Jahrgang 1983, gründete 2015 mit vier Gleichgesinnten die Genossenschaft OurHaus, weil sie das Wohnen „dem Spekulationsgeschäft entziehen“ und auch finanzschwächere Mitbewohner mitnehmen wollten. Am Lindenauer Hafen im Westen der Stadt gelang es der Gruppe, für sich und weitere Mitstreiter ein kompaktes Haus mit 13 Wohnungen zu errichten, das die Ideale der Gemeinschaft kommuniziert:

Das könnte Sie auch interessieren

OurHaus Leipzig: viele Gemeinschaftsflächen

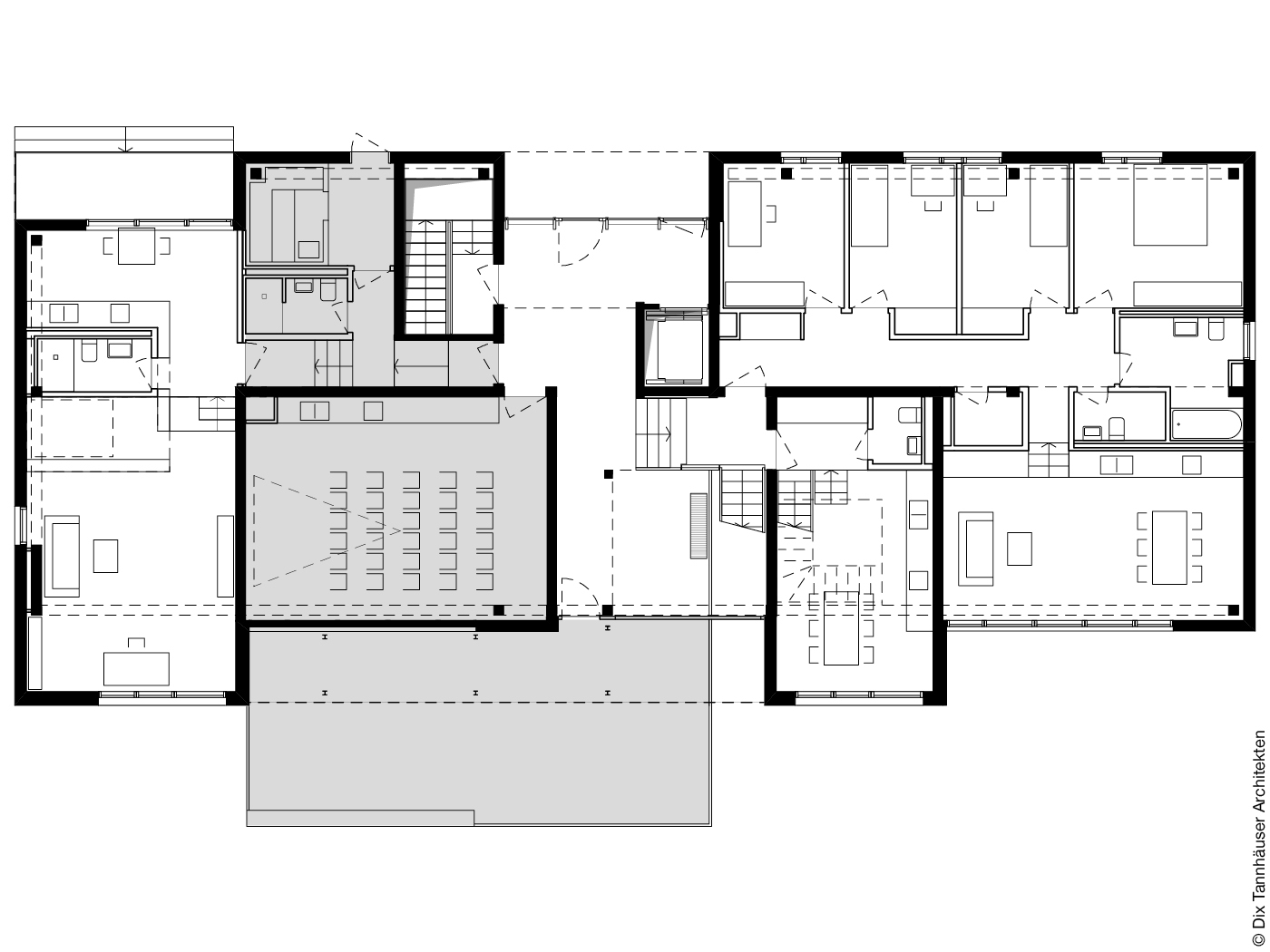

Es ist verschachtelt und von mäandernden Balkonen und Fluren durchwebt, gleich am Eingang liegt ein großer Gemeinschaftsraum. Im Keller gibt es Platz zum Musikmachen und eine Werkstatt, weiter oben drei „Jokerräume“, die wechselnden Zwecken dienen – momentan beherbergen zwei von ihnen ukrainische Flüchtlingsfamilien. Respektable 13 Prozent beträgt der Anteil der Gemeinschaftsflächen im Haus.

Holzhybridbau im Lindenauer Hafen

Der Lindenauer Hafen war eine der letzten Brachen in der Boomtown Leipzig. Für 2012 einmal als Standort des olympischen Dorfes vorgesehen, überließ die eigentlich partizipationserfahrene Stadt die reizvolle Randlage danach leider weitgehend den Investoren, die hier recht gesichtslose Stadtvillen hinstellten.

Doch für eine kleine Teilfläche im zweiten Bauabschnitt lobte man dann doch einen Wettbewerb aus, den das Büro Dix Tannhäuser für die junge Genossenschaft entscheiden konnte. Der Grundstückspreis war gedeckelt, sodass noch genug Mittel für den Holzhybridbau übrig blieben, der höchst individuell mit den Parteien geplant wurde. Da mineralische Oberflächen vorgeschrieben waren, verschwinden die rationellen Holztafeln an der Fassade hinter weißem Glattputz, doch im Inneren ist an vielen Stellen das Material sichtbar, auch viel ruppig geschalter Ortbeton, der die Haupttragstruktur bildet.

Individuelle Split-Level-Grundrisse

Die meisten Wohnungen erstrecken sich über mehrere Stockwerke. 24 Erwachsene und 20 Kinder verteilen sich so raffiniert über jeden Winkel, verbunden über ebenso individuelle interne Treppen und Splitlevel-Lösungen. Heiztechnisch hängt das Gebäude am Fernwärmenetz, erzeugt auf dem Dach aber auch eigene Energie. Das 2,84 Millionen Euro teure (KG 3+4) Gebäude mit 1.365 Quadratmetern vermietbarer Fläche kam ohne öffentliche Fördermittel aus.

Selbstnutzer Gordon Tannhäuser ist nach intensiver Moderation und anderthalb Jahren gemeinsamem Wohnen noch immer begeistert. „Die Genossenschaft hat sich total bewährt“, sagt er und würde das Modell gern in Zukunft auch mit weniger homogenen Gruppen als ihrer Akademikertruppe ausprobieren.

Die Spiegelfabrik in Fürth ist zwar ein Baugruppenprojekt, es gibt aber auch Sozialwohnungen sowie Wohnungen für Geflüchtete und für die Lebenshilfe. (Klicken für mehr Bilder)

Spiegelfabrik Fürth: eigentlich kein Neubau geplant

Während man in Leipzig die Architekten praktischerweise gleich mit im Boot hatte, lud die Baugruppe Spiegelfabrik im mittelfränkischen Fürth 2016 erprobte Experimentatoren aus Berlin ein: das Büro Heide & von Beckerath. Dieses macht sich seit Jahren einen Namen mit kooperativen Cluster-Bauten (wie etwa am Blumengroßmarkt in Berlin), die die Balance von öffentlichen und privaten Interessen jedes Mal neu austarieren.

In Fürth durfte das Architekturbüro nun auf einem alten Industriegebiet aus dem 19. Jahrhundert nahe den Pegnitz-Auen aktiv werden. Neben Wohnbauten aus der Gründerzeit stand hier eine mächtige alte Spiegelfabrik aus Ziegelstein, die schmal und lang einen ganzen Baublock durchmaß. Diese wollte die örtliche Initiative für ihr integratives Wohnprojekt nutzen.

Fabrik mit Quecksilber verseucht

Leider stellte sich heraus, dass der Bestand mit Quecksilber verseucht war, sodass alles bis auf die alte Schmiede abgerissen wurde. Die Initiative musste das Projekt im Dialog mit der Stadt neu konzipieren. Am Ende steuerte die Stadt eine öffentliche Durchwegung des Blocks, 18 öffentlich geförderte Wohnungen und ein Quartiersbüro für den in rapidem Umbruch befindlichen Kiez bei. Bund und Freistaat gaben Fördergelder.

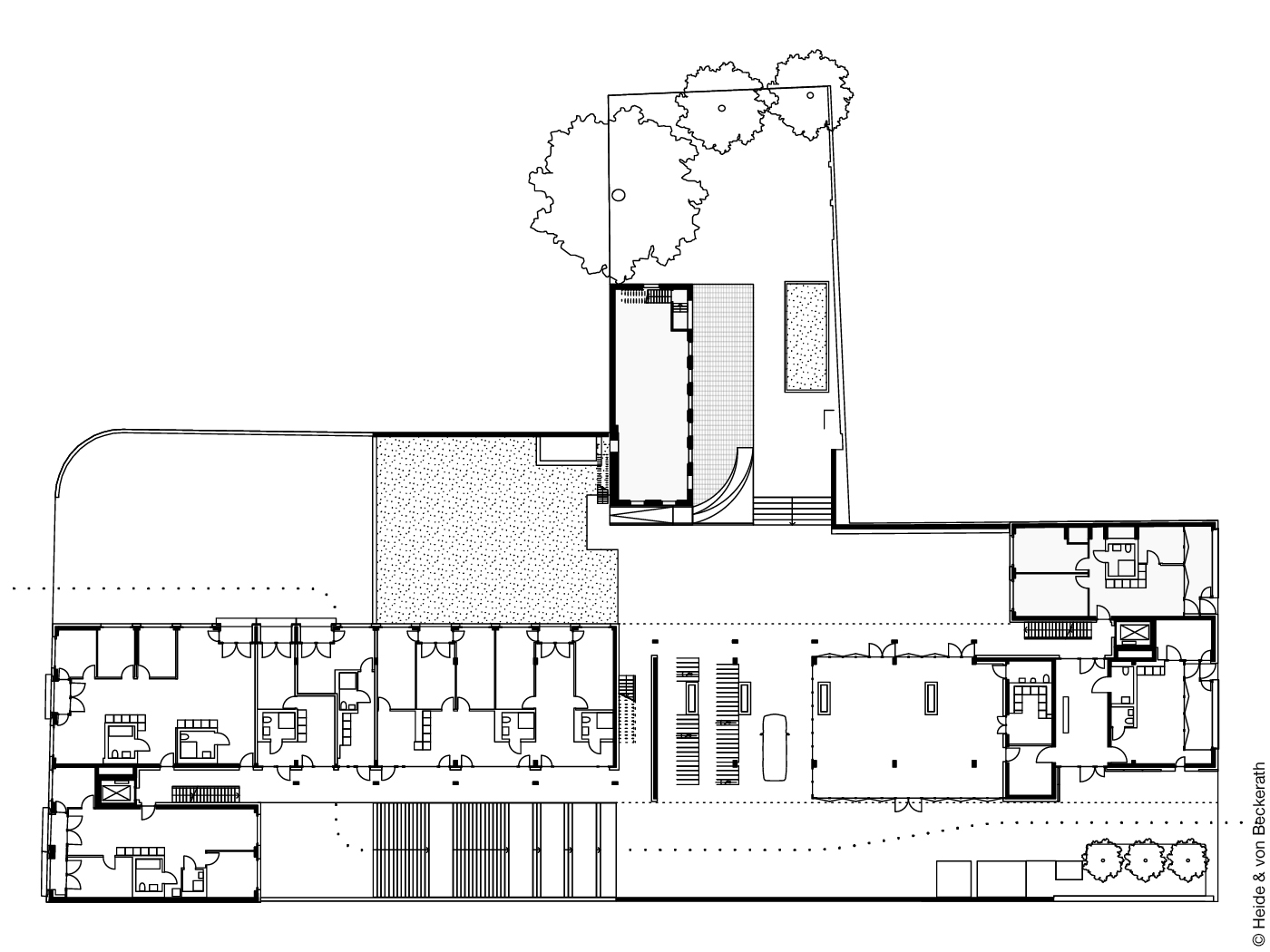

Insgesamt 58 Wohnungen finden sich nun im bis zu siebengeschossigen Neubau, der sich zwischen zwei verputzten Kopfbauten an einem breiten Laubengang entwickelt. Auf dem Weg gibt es mehrere Plätze, eine breite Freitreppe und einen großen „Spiegelsaal“, der sich auf breiter Front ins Freie öffnen lässt. Und natürlich liegt mittendrin die alte Schmiede, die heute den Bewohnern als Werkstatt dient. Daneben findet sogar noch ein Garten Platz!

Urbane Dichte und industrielle Materialien

5.000 Quadratmeter Wohnfläche beziehungsweise 12.400 Quadratmeter Bruttogeschossfläche auf nur 3.366 Quadratmetern Grund (GFZ 2,87) – eine dichte Packung, die bei aller industriell anmutenden Strenge keineswegs Angst macht. Im Gegenteil, die Laubengänge, vom Betonskelett in einen eher öffentlichen und einen privaten Teil zoniert, zeugen mit Grün und Gestühl von Aneignung auf allen Ebenen. Oben auf dem Dach hat die Gemeinschaft einen Garten angelegt. Photovoltaik deckt hier sechzig Prozent des Strombedarfs, ein Gas-Blockheizkraftwerk versorgt die ganze, gut 13 Millionen Euro teure Anlage.

Wie in Leipzig bestehen die meisten Wände des Hybrids aus Holztafeln, die hinter Putz verschwinden. Die industriellen Betonfertigteile der Tragstruktur sind im Inneren in weiten Teilen sichtbar und geben dem Haus den Charakter eines ruppigen Experimentierfeldes. Die Bewohnerschaft vermag damit gut umzugehen, ihre Zutaten bilden vielerorts eine zweite Schicht.

Sozialwohnungen und Hilfsangebote

Auch organisatorisch ist das Ensemble ein Hybrid: Die geförderten Wohnungen und die Hausverwaltung liegen in der Zuständigkeit einer Genossenschaft, die auch ein Vorkaufsrecht auf frei werdende Räume der Baugemeinschaft hat. Rund die Hälfte ihrer Wohnungen vermietet die Genossenschaft an die Lebenshilfe und Flüchtlinge, eine vergibt das PEN-Zentrum an Exil-Schriftsteller. So entsteht eine sozial gemischte, bunte Nachbarschaft, die der weiteren Entwicklung des Viertels einen guten Weg weisen kann.

Maro: Lebenshilfe auf dem Land

Eine andere Art der Lebenshilfe leistet eine Genossenschaft im ländlichen Oberbayern: „Maro“ plant dort Pflege- und Demenz-Wohngemeinschaften sowie Mehrgenerationenhäuser. „Eine schmale, aber tiefe Nische“ – so beschreibt Geschäftsführer Martin Okrslar das Marktsegment, in dem das ungewöhnliche Non-Profit-Unternehmen tätig ist. Gegründet hat der Projektentwickler es 2012 gemeinsam mit Inge Schmidt-Winkler, die zuvor lange einen Pflegedienst geleitet hatte.

Pflege-WGs und Mehrgenerationenhäuser

Die selbst verwalteten Häuser und kleinen Gebäudegruppen, die sie mit wechselnden Architektinnen und Architekten planen, liegen meist in kleinen Städten und Ortschaften. Ihre Größe für maximal 24 Bewohner macht sie uninteressant für kommerzielle Träger, die ansonsten den Markt der Pflegeheime dominieren. Wie im Leipziger Projekt dient die Form der Genossenschaft also dazu, einen sozialen Mehrwert für das Gemeinwesen zu schaffen. Die Kleinteiligkeit verhindert zudem, dass die Häuser im ländlichen Kontext zu Fremdkörpern werden. Kapitalanleger, die Anteile an der Genossenschaft erwerben können, kommen zumeist aus dem nahen Umfeld der Projekte. Die Angehörigen der Pflegebedürftigen spielen eine wichtige Rolle in der Selbstverwaltung der Häuser.

Konzipiert werden die Projekte mit ein bis zwei Jahren Vorlauf, in denen sich die künftigen Bewohner in monatlichen Treffen kennenlernen, Regeln für das Zusammenleben entwickeln und an der Gestaltung mitarbeiten. Das gilt vor allem für die Mehrgenerationenhäuser, doch auch in den Pflege-WGs gilt die Devise: „Selbst gestalten statt nur versorgen lassen“. Die Angebote gelten deshalb als Alternative für diejenigen, „die nie ins Heim wollen“. Gerade auf dem Land ist es ja immer noch vielerorts ein Tabu, pflegebedürftige Angehörige dorthin abzuschieben.

Förderung von Bund und Land

Diese Nischen-Innovation hat Maro vorangebracht. Sie zählt inzwischen 18 Mitarbeitende, darunter auch geschulte Moderatoren. Die „Genossenschaft für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen“ hat in den letzten Jahren ein gutes Dutzend Gemeinschafts- und Mehrgenerationenhäuser errichtet und verwaltet sie auch. Förderung bekommt sie dabei vom Gesundheits- und Familienministerium in Bund oder Freistaat. Die KfW hilft Bewohnern, die geforderten (und mit mehreren Zehntausend Euro durchaus nicht unerheblichen) Genossenschaftseinlagen zu finanzieren. Im Gegenzug gibt es, genossenschaftstypisch, ein lebenslanges Wohnrecht zu konstanten Nutzungsentgelten. Aus den Mieteinnahmen schüttet die Genossenschaft Zinsen an die Anleger aus. Gewinne macht sie keine.

Orte der Begegnung

Gestalterisch gibt es inzwischen eine Art Baukasten für die Projekte, der auch den Architektinnen und Architekten nahegelegt wird: Als Orte der Begegnung dienen oft Laubengänge; die Gemeinschaftsräume liegen zumeist gleich am Eingang; die Konstruktion der Gebäude ist einfach, meist Ziegel und Holz, und nachhaltig. Damit fügen sich die Strukturen gut in die Ortslagen ein. Grundstücke (und auch geeignete Altbauten, wie zum Beispiel aktuell das ehemalige Krankenhaus in Wolfratshausen) bieten Gemeinden der Genossenschaft darum oft zu günstigen Bedingungen an. „Wir brauchen schon lange keine Akquise mehr zu betreiben“, heißt es bei der Maro.

Weitere Beiträge finden Sie in unserem Schwerpunkt Wohnen.

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: