Dr. Karl J. Habermann

Allerorten versuchen die Veranstalter das Publikum mit immer neuen Marketingideen einzufangen. Da gibt es Openair-Konzerte auf öffentlichen Plätzen, auf Schloss- und Burghöfen, in Stadeln von Klöstern und Gutshöfen, auf Seebühnen und in Steinbrüchen. Sektempfang vor dem Kunstgenuss, Viersternemenü danach und Feuerwerk zum krönenden Abschluss werden zum Standard. Die Frage nach möglichen Schwächen des Musikangebots verliert ob der vielfältigen Reize rasch an Gewicht. Das saturierte Bildungsbürgertum scheint ohne all diese Zutaten nicht mehr so recht aktivierbar. Im Abonnementalltag hat sich Langeweile eingeschlichen und die jüngere Generation bleibt dem eingefahrenen Konzertbetrieb zunehmend fern. Der Pendelschlag zu Show und

Mummenschanz ist unschwer erklärbar. Leider macht der Trend zur immer stärker werdenden Orientierung an den Begriffen von Event und Marketing auch vor der Baukultur nicht Halt. Die Immobilienwirtschaft ist dabei, kulturelle Einrichtungen als Leuchtturmprojekte für ihre Großprojekte zu entdecken und marktwirksam zu fördern und einzusetzen. Stadtmarketing dominiert den Städtebau, nicht die Bedürfnisse der Bürger. Die Politik ist zwar mittlerweile emanzipiert genug, um Konzertsaalgeschenke nicht mehr ungeprüft anzunehmen, sieht aber in der altbewährten Idee „Brot und Spiele“ auch für sich gute Möglichkeiten zur Profilierung. Das Ganze wäre noch weitaus einfacher, wenn da nicht die lästigen Baukosten wären. Vier laufende Philharmonieprojekte in Europa zeigen die Zusammenhänge zwischen Markt, Musik, Architektur und Städtebau.

Im Jahre 1986 legt die Architekturstudentin Doris Piroth einen Entwurf für einen schwimmenden Konzertsaal im Hamburger Hafen vor. In den sehr konkreten alten Massengutfrachter „Walter Leonhard“ wird ein Konzertsaal implantiert, in Form und Auffassung der Philharmonie Scharouns in Berlin verwandt. Das Orchester spielt gut sichtbar im Zentrum. Eine kristallin geformte Überdachung knüpft an Ideen von Taut und Scheerbart an. Begeistert meint der Präsident der Hochschule für Musik, Hermann Rauhe: „Insgesamt könnte die schwimmende Philharmonie im Verbund mit den übrigen Kulturinstitutionen und Medien die Musikszene unserer Stadt beleben, die kulturelle Attraktivität der norddeutschen Metropole Hamburg steigern und dadurch auch den Kulturtourismus anregen.“ Über eine Woche lang wird über das Projekt im Hamburger Abendblatt diskutiert. Fachzeitschriften nehmen sich des Themas an.

Die Zeit war noch nicht reif

aber die Idee von Doris Piroth war sicher ein erster Anstoß und Hinweis auf die bis dato brachliegenden Ressourcen im Hafengebiet, auf die Möglichkeiten, Handel und Kultur zusammenzubringen, neue Wahrzeichen zu setzen. Es sollte allerdings noch geraume Zeit vergehen, bis der Senat im Jahre 2003 offiziell Bedarf und Standort einer Musikhalle in der Hafencity prüfte. Der große Coup des Hamburger Geschäftsmannes Alexander Gérard mit einem geschickt lancierten Entwurf der Architekten Herzog und de Meuron gelingt. Der funktionslos gewordene Kaispeicher A bildet nun den Sockel für ein ephemer skizziertes Gebilde. Anfängliche Zweifel und Vorbehalte, die Hanno Rauterberg noch im November 2003 unter der Überschrift „Welle des Glücks“ in der Wochenzeitung „Die Zeit“ ausführlich dokumentiert, werden in der Folgezeit Zug um Zug abgebaut. War auf der

Expo Real in München im Oktober 2003 noch der „Media City Port“ von Benthem und Crowel (1. Preis in einem international ausgerichtetem Wettbewerbsverfahren) im Modell präsent, so übernimmt im Jahr darauf bereits die neue Philharmonie die Rolle des Leuchtturmprojektes. Einer Machbarkeitsstudie im Jahre 2005 folgen im Oktober die Gründung einer Stiftung zur Einwerbung weiterer Geldmittel, im November 2006 die politische Absegnung weiterer Kostensteigerungen und schließlich die Grundsteinlegung am 2. April 2007.

Das Raumkonzept des großen Konzertsaales orientiert sich am sogenannten „Weinbergmodell“: Das Orchester wird im Zentrum platziert; die Zuhörer sitzen terrassenförmig darum herum und genießen beste Sichtverhältnisse. Hans Scharoun hatte mit diesem Raummodell erstmalig in seiner 1963 vollendeten Berliner Philharmonie versucht, den Nachteil der bis dahin üblichen lang gestreckten „Schuhschachtel“ zu vermeiden: die große Entfernung der hinteren Sitzreihen vom Orchester und damit die schlechte Sicht. Die Lösung der akustischen Probleme gestaltet sich beim „Weinberg“ allerdings ungleich komplizierter und vielschichtiger. Hier lassen sich die erforderlichen Abstimmungen nur mithilfe maßstäblicher Raummodelle simulieren, um unerwünschten Echos vorzubeugen. In Hamburg soll der

renommierte Akustiker Yasuhisa Toyota dafür sorgen, dass die medienwirksam verkündeten Versprechungen eingehalten werden. Toyota hat in der Walt Disney Concert Hall von Frank Gehry in Los Angeles bereits ein viel gepriesenes Meisterstück abgeliefert. In Hamburg soll nun ein weiter, raumbeherrschender und höhenjustierbarer Schalltrichter an der Decke den Konzertsaal optisch nachhaltig prägen. Das akustische Risiko hofft man damit in Grenzen zu halten. Ob das Gebäude seine mit immensem Werbeaufwand eingeforderte Wahrzeichenfunktion übernehmen kann, ist allerdings heute noch nicht absehbar.

Die Genese des Philharmonieprojektes in Paris ist im ersten Moment für Außenstehende weitaus übersichtlicher. Ein erster Aufruf dazu von Pierre Boulez erfolgte bereits vor zwanzig Jahren. Im zweistufigen Wettbewerbsverfahren mit Einladungen siegte schließlich Jean Nouvel. Die Wahl des Ortes war lange entschieden. Im Parc de la Villette am östlichen Rand der Pariser Innenstadt hatte man von Anfang an neben der Cité de la Musique mit ihrem 1000-Plätze-Saal eine entsprechende Fläche für ein großes Konzertsaalgebäude freigehalten. An der Grenze von Stadt und Peripherie versucht man ganz bewusst, ein politisches Signal zu setzen. Ein expressiv geschichteter, begehbarer Hügel bietet die Möglichkeit, bislang kaum beachtete Gebiete in Augenschein zu nehmen. Ob man bei der

Würdigung der Gestaltung gleich die Assoziation „zerknitterten Notenpapiers und tausend geschwungener Celli“ entwickeln muss, wie Joseph Hanimann in der FAZ, bleibt dahingestellt. Jean Nouvel selbst nennt ihn einen „Montagne magique“, und spricht von Harmonien, die seine Architektur prägen würden und schreibt: „Es geht darum, dem Konzert Glanz zu verleihen, diesem einmaligen Erlebnis, das jedes für sich darstellt, nicht nur durch den Zauber der Musik, sondern auch durch visuelle und sensuelle Reize – also Freude bereiten, den Wunsch entstehen zu lassen, der aus den Philharmonien das Kostbarste macht. Die Philharmonie von Paris ist es sich schuldig, dazuzugehören. Dabei wird sie unterstützt von einer kraftvollen, aber ruhigen Ästhetik, die von der Monomaterialität des Aluminiumgusses mit perlmuttfarbenen Nuancen geprägt ist, eine Feinheit, die die geheimnisvolle Präsenz des Saales verstärkt, der in den grauen und silbernen Falten des Gebäudes leuchtet.“ Die Wettbewerbspläne weisen auf eine Fortsetzung seiner erfolgreichen Erfahrungen aus Luzern hin. Hier hatte ihm der kürzlich verstorbene Akustiker Russel Johnson das auf Seite 18 beschriebene, für unterschiedlichste Anforderungen minutiös einstellbare Gehäuse umgesetzt.

Im Maßstab wesentlich kleiner

aber auch mit dem Anspruch, städtebauliches Wahrzeichen zu sein, erscheint die Philharmonie in Stettin der jungen spanischen Architekten von EBV aus Barcelona. Den ersten Preis haben sie sich mit ihrer maßstäblich geschickt an die direkte Umgebung angepassten Lösung verdient. Die kristalline Struktur nimmt nicht nur Merkmale des direkt anschließenden neugotischen Nachbargebäudes auf, sondern ist auch im Inneren schlüssig gefüllt. Dass hier der Anspruch eines Leuchtturmprojekts allzu wörtlich genommen wird und tatsächlich an eine Illumination der gesamten Kubatur von innen heraus gedacht ist, darf kritisch hinterfragt werden. Bei der Ausführung der hierfür vorgesehenen Doppelfassade müsste man wohl völlig neue Wege gehen. Die gewählte Form der Musiksäle sollte akustisch problemlos sein.

Der Wettbewerb

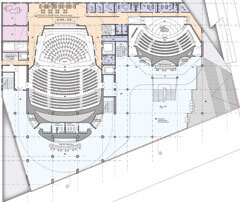

für die neue Philharmonie in Skopje unterscheidet sich von den vorhergehenden Projekten grundsätzlich, da er als städtebaulicher Ideenwettbewerb die Gestaltung des direkten Umfeldes mit einschließt. Die Hauptstadt Mazedoniens wurde in ihrer Geschichte mehrfach von schweren Erdbeben heimgesucht; das jüngste zerstörte 1963 die gesamte Innenstadt. Ein mutiger Wiederaufbauplan Kenzo Tanges von 1965 wurde nur fragmentarisch umgesetzt; heute bedarf das Zentrum einer profilierten Korrektur seiner Baustruktur. Die Philharmonie soll eine Lücke im Kulturbezirk gegenüber der Altstadt schließen. Die drei Preisträger haben sich der Aufgabe durchweg mit dem angemessenen Fingerspitzengefühl angenommen, ohne dem oberflächlichen Reiz der heute allerorten im Trend liegenden, unbedingte Aufmerksamkeit erheischenden Formen zu erliegen. Ein junges Team von Architekten und Landschaftsplanern aus Nürnberg und München (eyland 07 und bauchplan) hat dabei einen beachtenswerten dritten Preis gewonnen. Der erste und zweite Preis gingen an Architekturbüros aus Skopje: Viktor Mihajlov und Aleksandar Naumceski erhielten die höchste Auszeichnung; Studio 2000 folgte.

Beim Vergleich der vier

betrachteten Philharmonien von Hamburg, Paris, Stettin und Skopje kann man positiv vermerken, dass die Kultur der Rücksichtnahme und des Eingehens auf die spezifischen Bedingungen des Ortes noch nicht zur Gänze in Vergessenheit geraten ist. Die formal etwas laut geratenen Projekte in Hamburg und Paris sind besonders geprägt durch die Ablösung von Inhalt und Hülle. Gerade Räumen für den Musikgenuss wären besondere Anstrengungen der Architekten im Zusammenspiel mit Nutzern und Akustikern zu wünschen. Doch folgen die Konzertsäle auch formal längst überwiegend den Angaben der Ingenieure. Wünschenswerte architektonische Experimente finden, wenn überhaupt, nur noch in der Gestaltung einer möglichst extravaganten Hülle statt. Aspekte der Nachhaltigkeit – formal wie betriebstechnisch betrachtet spielen dabei in der Regel nur eine untergeordnete Rolle. Die Gefahr, dabei anstelle eines Leuchtturms zu gegenteiligen Ergebnissen zu gelangen, wird kaum mehr ins Kalkül gezogen.

Im Übrigen möchte man sich wünschen, dass das weltumspannende Netzwerk der Musikveranstalter auch die großen Bemühungen an Orten wie Stettin und Skopje wahrnimmt und in seine Planungen mit einbezieht. Die Musikkultur ist mitnichten nur von „weltbesten Konzertsälen“ abhängig, sondern vielmehr von einem ganz alltäglichen, selbstverständlichen und intensiven Kontakt zwischen den Musikschaffenden und den an der Musik interessierten Zuhörern. Primär in die Musikausbildung investierte Mittel sind nachhaltig eingesetzte Mittel.

Dr. Ing. Karl J. Habermann ist freier Architekt und Fachautor.