Text: Christoph Gunßer

In den Alpinforen im Internet tobt seit einiger Zeit ein Kulturkampf. Die Baukultur am Berg erregt die Gemüter. Fakt ist: Die Designer haben die Berge entdeckt.

Gar manch schroffe Felswand wird inzwischen von hypermodernen Formen überhöht oder – je nach Sichtweise – verunziert. „Wurden die Alpen an Legoland verkauft?“, fragt da ein selbst ernannter Heimatschützer angesichts der Containerbauweise jüngster Schutzhütten; ein anderer fühlt sich vom zuweilen schrillen Futurismus an weggeworfene Red-Bull-Dosen erinnert.

Hintergrund ist ein Kletter-Boom: Einhundert neue Steige wurden im Alpenraum in nur fünf Jahren eingerichtet – der Deutsche Alpenverein spricht von einer „Verdrahtung“ der Bergwelt. Wildnis ist „in“, nicht nur in den Bergen. Hier wie anderswo erleben auch Baumhäuser, Baumwipfelpfade und dergleichen einen regelrechten Boom.

In den Alpen zieht der Andrang erlebnishungriger Massen oft den Bau leistungsfähiger Infrastruktur nach sich: Bergbahnen, Gasthäuser, Schutzhütten. Es gibt sogar ganze Konferenzzentren am Berg. „Schöne neue Alpen“ hieß schon vor zwanzig Jahren eine alarmierende Ausstellung über die gnadenlose Erschließung der Bergwelt für den Massentourismus.

Und hier kommt die Architektur ins Spiel. Um Aufmerksamkeit zu erregen, lässt man die Tourismus-Locations immer spektakulärer stylen. Einmalig soll die Gestaltung sein und „hervorragend“, also gerade nicht sich unauffällig einfügen. Hinzu kommt, dass moderne High-Tech-Konstruktionen mehr Effizienz versprechen als traditionelle Bauformen. Per Helikopter lassen sich heute ganze Hütten einfliegen. Für die Ver- und Entsorgung gibt es an Extremlagen optimierte autarke Systeme. Warum diese Technik also nicht „ehrlich“ zeigen? Ist es nicht Zeit für eine „Revolution am Berg“, wie die „Bauwelt“ schrieb?

Ein alter Disput, auf die Spitze getrieben

Vom modernen Altmeister Adolf Loos sind „Regeln für den, der in den bergen baut“ überliefert. Da heißt es beispielsweise, ziemlich unmodern:

„Achte auf die formen, in denen der bauer baut. Denn sie sind der urväterweisheit geronnene substanz.“ Und gleichzeitig: „Sprich mit den bauern in deiner sprache … sei wahr.“

Zwischen Tradition und Innovation liegt also eine alpine Gratwanderung. Und selbstverständlich gibt es gute und schlechte Beispiele für beide Haltungen. Auf Deutschlands höchstem Berg etwa, der Zugspitze, gibt es ein Restaurant im plumpesten Blockhausstil ebenso wie eine arg klobige moderne Bergstation.

Die Franzosen wussten da zuletzt mehr aus ihrem Höhepunkt zu machen: Am Mont-Blanc klebt seit 2013 ein riesiger silberner Blob. Für eine „Refuge“, eine Schutzhütte also, ist die ovale, in Edelstahl gekleidete Holzkonstruktion mit 120 Übernachtungsplätzen ganz schön luxuriös. Immerhin erklimmen jährlich 30.000 Touristen den Gipfel. Wegen der außergewöhnlichen Architektur, autark geplant von Thomas Büchi und Hervé Dessimoz aus Genf, ist die 7,5 Millionen Euro teure Herberge auf über 3.800 Metern Höhe mittlerweile zum Ziel auch für Leute geworden, die gar nicht auf den Gipfel steigen wollen.

Stützpunkte in Extremsituationen

Weit weniger Rummel herrscht hingegen in den Südlichen Kalkalpen in Slowenien. Hier entwickelten Ofis Arhitekti aus Ljubljana zwei minimale Schutzbauten in abgelegenem Gebiet: Am Skuta-Berg errichteten sie mit Studenten der Harvard Graduate School 2014 einen mehrschichtigen Biwakbau, dessen gestaffelte Pultdächer mit der schroffen Felslandschaft ringsum korrespondieren.

Im vorigen Jahr ging das Team auf dem Kanin-Berg noch radikaler vor: Dort wurde nur eine „Kabine“ für maximal neun Menschen abgesetzt, errichtet ohne Budget, unterstützt durch Spenden. Bei guter Sicht schweift der Blick aus der Box bis zur 50 Kilometer entfernten Adria. Der kantige Bau entsprang ganz offensichtlich der Engführung von innerer Funktion und Form, wirkt aber in diesem bescheidenen Maßstab dennoch nicht als Fremdkörper.

Haustechnik gefragt

740 Schutzhütten gibt es in den Alpen. Viele davon stammen aus dem frühen 20. oder sogar noch aus dem 19. Jahrhundert, als der Bergtourismus in Gang kam. Das Wetter im Hochgebirge nagt an der Substanz; durch den Klimawandel auftauende Permafrostböden gefährden teilweise sogar die Standsicherheit. Und viele Touristen erwarten heute weit mehr als nur notdürftigen Schutz. Der Massenandrang verlangt nach leistungsfähigeren Konzepten, nicht zuletzt für die Haustechnik. Müllhalden sind schließlich Idyllen-Killer.

Als erster Hüttenbetreiber im Zentralalpenraum entschloss sich das Land Südtirol deshalb 2011, Architekturwettbewerbe für drei Berghütten in den Ötztaler und Zillertaler Alpen auszuloben. Die bestehenden Hütten seien nicht mehr zu halten, Neubauten also erforderlich. Dabei wollte das federführende Hochbauamt Bozen durchaus auch gestalterisch neue Wege gehen: Innovation dürfe nicht an der Baumgrenze haltmachen, hieß es. Jeweils acht Büros wurden eingeladen. Die prämierten Hütten-Neubauten spiegeln die Gratwanderung zwischen Tradition und Moderne auf ganz unterschiedliche Weise wider:

Für die Edelrauthütte schlugen MoDus Architekten aus Brixen einen L-förmigen Holzbau vor. Die Konstruktion basiert auf einem 2,40-Meter-Raster und eignet sich für den Transport mit dem Hubschrauber. Holzschindeln und Fensterläden geben dem Pultdachkörper dabei ein eher regionales Gepräge. Das Dach nimmt die geforderten Solar- und Photovoltaikpaneele auf. Die Jury lobte die Einfachheit und Bescheidenheit der Anlage.

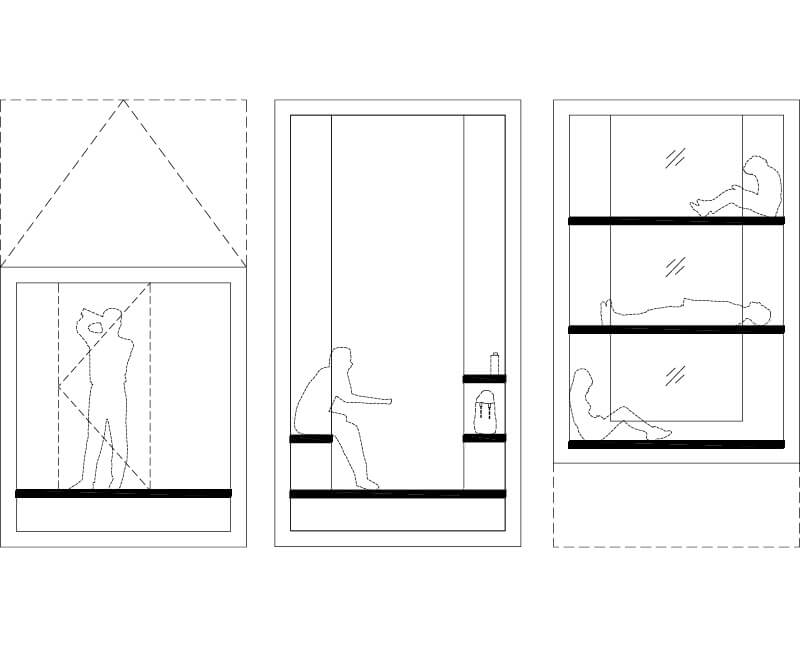

Die Schwarzensteinhütte als höchstgelegene Schutzhütte der Zillertaler Alpen auf 2.923 Metern Höhe wird von Helmut Stifter und Angelika Bachmann aus Pfalzen hingegen in völlig neuer Form errichtet. Ihr Entwurf stapelt die Funktionen in fünf Geschossen zu einem turmartigen Baukörper. Die Holzkonstruktion soll mit vorpatiniertem Kupfer verkleidet werden.

Für die Weißkugelhütte entwickelten Höller & Klotzner Architekten einen geschlossenen Baukörper, der sich dem abfallenden Gelände entgegenstemmt. Die kleinen Fenster und Schlitze sollen die Schutzfunktion einer Berghütte zum Ausdruck bringen. Die Hülle bilden Titanzink-Platten in Schuppenoptik. Deren Patina erinnere an das Paragneisgestein der Umgebung, sagen die Architekten.

Die Entwürfe lösten Debatten aus; die Rede war gar von „hässlichen Protzbauten“ – die Kosten von bis zu zwei Millionen Euro pro Hütte warfen Fragen auf. Inzwischen sind die Hütten zumindest teilweise im Bau.

Anscheinend tut man sich am Rande des Alpenraums leichter mit Innovationen: Vor über zehn Jahren war in der Steiermark das Schiestlhaus am Hochschwab neu errichtet worden. Die Wiener Solarpioniere Treberspurg & Partner mit POS Architekten realisierten dort das erste hochalpine Passivhaus, und zwar in einer unprätentiösen Holzarchitektur.

Wie respektvoll auch eine Bestandssanierung gelingen kann, zeigt die exponiert am 3.450 Meter hohen Col de lʼAigle in den französischen Seealpen gelegene Schutzhütte La Grave: C17 Architekten um Jacques Felix-Faure aus Barraux renovierten den Einraum von 28 Quadratmetern, in dem 18 Personen nächtigen können, indem sie die Holzkonstruktion ausbesserten, solare Haustechnik einbauten und das Ganze in eine neue Wetterhülle aus Aluminiumtafeln verpackten.

Der ewige Widerstreit von Natur und Kunst, der ja durchaus auch ein Dialog sein kann: Hier oben wird er gewissermaßen auf die Spitze getrieben. Wenn die Architektur dort der Versuchung einer übertriebenen Selbstinszenierung widersteht, kommt das in diesem sensiblen Lebensraum sicher allen Seiten zugute.

Christoph Gunßer ist freier Fachautor in Bartenstein (Baden-Württemberg).

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: