Roland Stimpel

Die Täuschung beginnt auf dem Stadtplan, der im Kern von Helmond ein historisches Quartier andeutet. Doch in der Industriestadt im Süden der Niederlande dominieren Geschäftshäuser der Nachkriegszeit – Fassaden gerastert, Dächer flach, Schaufenster immens. Nur hundert Meter vom Markt ragt eine 14-geschossige Wohnscheibe auf. Charme hat in dieser Gegend nur ein Kranz aus ökopoppigen 70er-Jahre-„Baumhäusern“ von Piet Blom. Ein paar Meter weiter wirbt ein Gastronom: „Als einer der wenigen Plätze in der Provinz Brabant erinnert das Restaurant St. Lambert daran, wie es hier vor einem Jahrhundert aussah.“

Dann eben raus auf die Wiese

Kaum ist Helmond verlassen, scheint sich am Horizont tatsächlich eine Altstadt aufzubauen. Lange Reihen zwei- und dreigeschossiger Steildachhäuschen mit Klinkerfassaden bilden eine Art Außenmauer, nur unterbrochen von Torhäusern. Der Stadtteil Brandevoort wirkt aus der Ferne viel älter als der Kern von Helmond, aber das täuscht. Tatsächlich ist er ein Projekt des frühen 21. Jahrhunderts und gerade erst halb fertig.

Brandevoort ist momentan die meistdiskutierte Stadtentwicklung der Niederlande: laut Ortsprospekt „consequente, stijlvolle architectuur met een monumentaal karakter“ in der „tradities van het Brabants Classicisme“, mit „authentieke materialen“ und, darauf läuft alles hinaus, „een eigen woongevoel“.

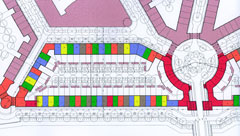

Gegner sehen im „historiserende stijlen“ mal „een filmdécor“, mal „het Disney van Brabant“ – eine Täuschung im Kleinstadtformat. Tatsächlich stößt man drinnen immer wieder auf Gebilde, die nicht das sind, was sie zunächst zu sein scheinen: Der vermeintliche Kirchturm ist eine Verkleidung für Fahrstuhlschacht und Entlüftung der Tiefgarage, das Kirchenschiff daneben Sporthalle. Die hohen runden Torbögen sind Zufahrten fürs Müllauto, die Gartenhöfe Parkplätze. Der Speicher am Markt ist Apartmenthaus, die Gracht Regenwasserkanal. Brandevoort polarisiert. Die einen finden es süßlich, falsch, reaktionär und kitschig. Für andere ist es kein ästhetischer Rückschritt, sondern ein Fortschritt zur bewohnerfreundlich durchgestalteten Stadt. Doch die Debatte übers Äußere lenkt von einer wichtigeren Frage ab: Ist das, was alt aussieht, auch strukturell von vorgestern, oder entsteht hier eine zukunftsfähige neue Stadt?

Auch da täuscht das vergangenheitsfreudige Bild: Brandevoorts Struktur ist auf der Höhe der Zeit. Der Flächenverbrauch im 30 Hektar großen Kern ist sparsam. In wenigen Jahren werden hier etwa 5 000 Menschen leben – eine höhere Einwohnerdichte als zum Beispiel in Berlin-Kreuzberg. Die Reihenhäuser sind so vielfältig und damit nachhaltig nutzbar, wie dieser Haustyp nur sein kann. In den Erdgeschossen mit ihren relativ hohen Räumen lässt sich wohnen, heimarbeiten oder ein Geschäft betreiben; die aktuelle Mischung reicht vom Nagelstudio bis zur Zahnarztpraxis. Auch Infrastruktur- und Verkehrsprobleme sind für ein Neubaustädtchen auf der grünen Wiese ordentlich gelöst. Der Bahnhof liegt 200 Meter vom Markt. Eine Schule und ein Kindergarten haben bereits eröffnet, für Läden und Kneipen soll der Raum noch kommen. Durch die Gässchen gleiten Autos so geruhsam wie Fahrräder.

Nur wenige parken in den Straßen

Doch da zeigt sich eine der beiden Schwächen: Vor den Häusern wird das malerische Bild bewahrt; dafür ist das Hofinnere zum Großteil Parkplätzen geopfert. Schwäche Nummer zwei ist noch größer: Aktuellen Energiesparanforderungen genügt Brandevoort

nicht – Blockbebauung verträgt sich nun mal nicht mit konsequenter Süd-Nord-Ausrichtung von Häusern. Größere Solarpanel sind aus optischen Gründen unerwünscht, denn die gab es vor 200 Jahren noch nicht. Nur einzelne, höchstens gaubengroße Kollektoren sind erlaubt.

In sozialer Hinsicht dagegen bietet Brandevoort eine Täuschung der erfreulichen Art. Sein bürgerlich-behagliches Bild scheint zu sagen: Ärmere müssen draußen bleiben. Doch ein Siebtel der Häuser und Wohnungen ist Wenigverdienern vorbehalten, deren Monatsmiete durch Staatszuschüsse bis auf 400 Euro sinken kann. Keinem Haus sieht man an, ob es hinterm Klinker dem Mittel- oder Unterschichtwohnen dient. Die Sozialmieter sind baulich komplett integriert.

Insgesamt schnitt bei einer Analyse der niederländischen Stadterweiterungsgebiete durch das nationale Raumordnungsministerium Brandevoort am besten ab. Es ging um Kategorien wie Nachhaltigkeit, Wohnungsmarkt und Landschaftsverträglichkeit. In Deutschland wird es ein solches Städtchen zwar auf absehbare Zeit nicht geben, schon weil hier kein so immenser Wohnungsbedarf herrscht wie in den Niederlanden. Trotzdem ist Brandevoort auch bei uns eine nähere Betrachtung wert – als Extremfall für eine am Populären orientierte, zugleich professionell gemachte Gestaltung.

Auf diesem Feld gab es in den Niederlanden eine radikale Wende. Vor zehn Jahren noch beherrschte die hypermoderne Avantgarde die Szene. Heute dominiert im ganzen Land die historisierende Architektur – von backsteinernen, mit vielgeschossigen Giebeln gekrönten Hochhäusern in Den Haag bis hin zu kompletten neuen Kunstorten. Mal kommen sie als Garten- und Grachtenstädtchen daher wie Brandevoort, mal als Gruppe von Festungsinseln auf grüner Wiese wie Slot Haverleij bei ’s-Hertogenbosch, dessen Wehrtürme aus achtstöckigen Apartmenthäusern bestehen. Die Stilwende folgte Hollands Schwenk in der Raumordnungs- und Wohnungspolitik in den 90er-Jahren. Damals verabschiedete die Regierung ein neues „Vinex“-Bauprogramm. Es legte im ganzen Land Standorte und Einwohnerdichte für Siedlungen fest, die zusammen rund 750 000 Neubauwohnungen enthalten. Den Gemeinden vor Ort wurde überlassen, wie sie diesen Rahmen ausfüllen. Und viele sind in der Architektur traditionsorientierter als die Zentralregierung. Nicht zuletzt wollen sie damit Steuerzahler locken, die gebaute „gemoedelijkheid“ suchen.

Dezentralisiert

wurde auch die Wohnungsbauförderung. Zuvor hatten staatliche oder staatsnahe Baugesellschaften Objektförderung für ihre Häuser erhalten, ähnlich wie im deutschen Sozialbau. Großformen und Gleichheitsideale dominierten – und damit die architektonische Moderne. Heute gibt es nur noch geringe Zuschüsse, die zudem von den Regionalverwaltungen vergeben werden. Das hat die Gestaltungsmacht stark verschoben: weg von Zentralstaat und öffentlichen Baugesellschaften, hin zur kaufenden und mietenden Mittelschicht und den für sie tätigen Bauträgern.

Für eine andere Hausoptik brauchte es keinen Bewusstseinswandel, meint die Amsterdamer Kritikerin Anneke Bokern: „Vermutlich bevorzugten die meisten Niederländer immer schon Satteldächer. Aber es herrschte in Holland eine moderne Staatsarchitektur vor, die keine Rücksicht auf diese Wünsche nahm.“ Heute ist die Rücksicht immens, bei Bauträgern wie Kommunalpolitikern – und bei einer wachsenden Zahl von Architekten. Auch die Kritik hat das Thema längst entdeckt. Hans Ibelings, in den 90er-Jahren mit einem gleichnamigen Buch Namensgeber des „Supermodernismus“, fasst den aktuellen Trend unter dem Titel „Unmoderne Architektur“ zusammen. Ibelings sieht Gemeinsamkeiten zwischen den Extremen: „Die Sehnsucht der Traditionalisten nach der Vergangenheit ist nichts anderes als die Sehnsucht der Modernisten nach der Zukunft.“

Starthilfe für den Traditionsbau

leisteten ab den 90er-Jahren zunächst ausländische Architekten wie Adolfo Natalini aus Italien und der New Urbanist Michael Graves aus den USA. Am gefragtesten war bald das Berliner Büro von Rob Krier und Christoph Kohl mit mehr als zwanzig Projekten. Ihr größtes ist Brandevoort, wo Krier und Kohl für Master-, Bebauungs-, Parzellierungs- und auch viele Einzelhauspläne verantwort-lich sind. Erst allmählich erschlossen sich einheimische Büros das neue Arbeitsfeld, darunter profilierte Moderne wie Scala, Molenaar & Van Winden und Sjoerd Soeters.

Die Traditionsfreunde selbst empfinden sich eher als innovativ denn konservativ. Für Christoph Kohl „bricht der Entwurf zur Stadtgründung Brandevoort mit der gewohnten Logik der Erweiterung großer Städte“. Die Industriestadt Helmond und das nahegelegene Elektronikzentrum Eindhoven würden nicht einfach erweitert, sondern „Brandevoort wird eine neue, eigenständige, dörfliche Kleinstadt mit eigener regionaler Identität“. Das alte Bild wird mit modernsten Methoden erzeugt. Kohl spricht von „simultaneous engineering“, in dem „die verschiedenen Disziplinen von Anfang an parallel geschaltet werden. Hier arbeiten Städtebauer, Landschaftsplaner, Architekten und Tiefbauer zusammen mit Betriebswirten, Werbe- und Marketingleuten.“ Für Kohl ist „Brandevoort das Ergebnis einer avancierten Dienstleistungskultur, in der sich die Bürger ernst genommen fühlen“. Es sind Angestellte der Philips-Konzernzentrale in Eindhoven oder der vielen Dienstleister der Region. Beruflich und mental sind sie auf der Höhe der Zeit; zum Wohnen suchen sie den gebauten Kontrast zum Hightech-Arbeitsalltag.

Für sie wurde Brandevoort in dem Simultanverfahren nicht Schritt für Schritt vom Großen zum Einzelnen entworfen, sondern als Gesamtwerk, in dem alles mit allem zusammenhängt – von der Bebauungsdichte ganzer Ortsteile bis zur Gaubendichte auf den Dächern. Christoph Kohl: „Ein traditionelles, abwechslungsreiches Erscheinungsbild vereint am besten die gewünschte Individualität mit der geforderten Dichte.“ Die akzeptieren Bewohner offensichtlich in traditioneller Gestalt leichter als in harter Moderne; Historismus bringt Akzeptanz für Ressourcenschonung.

Die Häuser wirken in der Tat individuell

man sieht in keiner Perspektive zwei gleiche Fassaden. Sie unterscheiden sich in der Breite, geringfügig in Geschoss- und Traufhöhen, im Farbton und in den Schmuckelementen der Fassaden und vor allem in den Erdgeschossen mit ihrer wechselnden Positionierung und Zuordnung von Haustür und Fenstern. Doch Brandevoort ist kein Handwerk, sondern Produkt der durchrationalisierten niederländischen Bauindustrie. Im Rohbau sieht man den Hausreihen mit ihren immer gleichen Betongiebeln die Massenfertigung an; erst die Maurer und Fassadengestalter bauen dann den Unterschied.

Niemand darf allerdings Vergangenheitsbilder nach eigenem Gusto malen. Christoph Kohl: „Jedem Architekten eines einzelnen Hauses wurde zu Beginn bewusst gemacht, dass er in einem Ensemble entwirft und arbeitet. Er ist aufgefordert, das vorgegebene Programm möglichst genau zu erfüllen.“ Entwerfer und Käufer unterwerfen sich dem rigorosen „Bildqualitätsplan“, den das Büro Krier Kohl, die Gemeinde und die Investoren gemeinsam entwickelt haben. Er schreibt für jedes Haus Baulinien und Höhen, Fassadenmaterial und -gliederung vor. Eine Gestaltungsbroschüre teilt mit, was alles unerwünscht ist: vorspringende Erker ebenso wie große glatte Fassadenflächen, hermetisch geschlossene Rollläden und überhaupt außen angebrachte Markisenkästen, Drahtzäune, unvollständige Zäune, Satellitenschüsseln und vieles mehr. Ein von der Gemeinde beauftragter „Supervisor“ überwacht all das.

Freunde und Gegner dieses Stils sind fest überzeugt, dass die jeweils anderen sich täuschen. „Retrokitsch“ ist ein Schlagwort der einen. Als gebauten Antikitsch sieht dagegen Christoph Kohl seine Orte. Für ihn steckt in der Moderne viel mehr Geschmacksgefährdung: „Das Misstrauen gegenüber architektonischem Schmuck an Gebäuden begünstigt eine ästhetische Verarmung der Bewohner und überlässt sie orientierungslos dem kommerziellen Kitsch.“ Ob Brandevoort den Kitsch dieser Welt vermehrt oder vermindert, könnte letztlich nur ein objektiver Geschmacksrichter entscheiden. Aber wer sich dazu ernennen würde, unterläge wohl der größten Täuschung.

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: