Text: Claas Gefroi

Für Architekturkritiker ist auf der Suche nach eindrucksvollen Metaphern für die Elbphilharmonie kein Vergleich zu hoch oder zu gewagt. Der Rezensent einer großen deutschen Tageszeitung nannte Hamburgs neues Wahrzeichen eine „Kathedrale der Klänge“. Dabei war bei Erscheinen des Textes noch kein Ton im Konzert erklungen – und hat die Elbphilharmonie nichts Sakrales oder Erhabenes an sich. Sie ist alles andere als ein weihevoller Musentempel, denn sie macht keinen Hehl aus der in ihrem Pragmatismus typisch hamburgischen Mischung von Hochkultur mit drei Konzertsälen, einem „Klingenden Museum“ für Kinder und den eher amusischen Angeboten 5-Sterne-Hotel, Luxus-Eigentumswohnungen, Restaurants, Cafés und Parkhaus. U und E, Souvenirs und Symphonien liegen hier sehr dicht beieinander. Und dennoch ist jeder empfindsame Mensch ergriffen von diesem Bau. Er ist ein Kunstwerk aus Gegensätzen und Ambivalenzen: Enge und Weite, Offenheit und Geschlossenheit, Licht und Schatten treffen in einer Dramatik aufeinander, die Besucher in ihren Bann zieht.

Das hintersinnige Spiel mit Raum, Licht und Materialien beginnt schon außen: Von Westen, aus Richtung Landungsbrücken, wirkt die Elbphilharmonie schlank und rank. Ihre Glasfassade reckt sich dort dramatisch auf bis zu 110 Meter Höhe. Man muss an expressionistische Bauten und Architekturvisionen der 1920er-Jahre denken. Auch Fritz Högers Chilehaus ist eine berechtigte Assoziation, obwohl der Elbphilharmonie dessen Spitze fehlt. Richtung Osten, zur Hafencity hin, verliert dieser gläserne Aufbau auf den alten backsteinernen Speicherwänden ganze 30 Meter Höhe, sodass er vom Kaiserkai aus eher wuchtig und lastend wirkt, die Horizontale betonend.

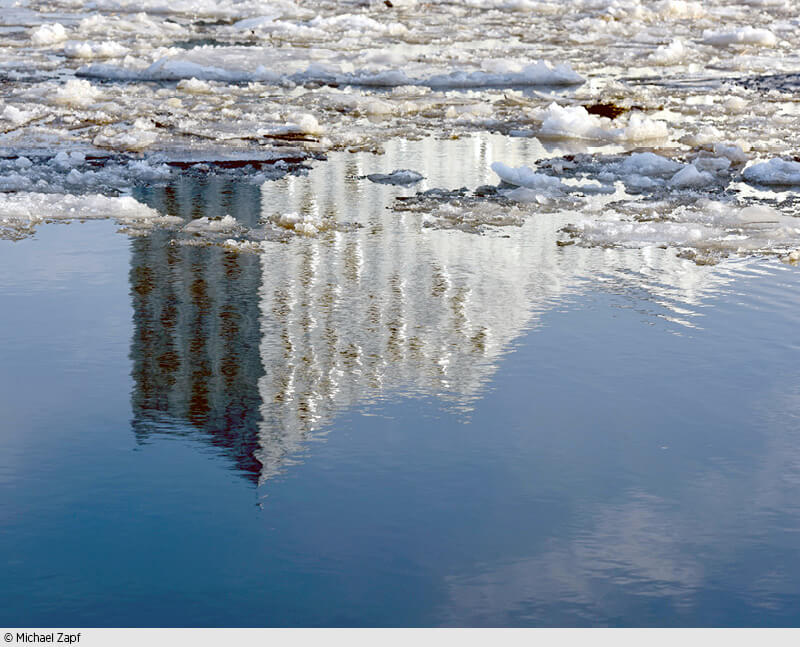

Dass die Glasfassade dennoch nicht streng oder langweilig erscheint, ist zum einen der auch hier wogenden Dachlandschaft geschuldet, die aus insgesamt acht ineinander geschnittenen Kugelteilflächen besteht und von 1.000 unterschiedlich gekrümmten stählernen Dachträgern gehalten wird. Zum anderen jedoch tragen die Glasfassadenelemente selbst zum lebhaften Erscheinungsbild bei: Keines gleicht exakt dem anderen. Einige werfen gleichsam Blasen, sind nach außen gebogen, um Platz zu schaffen für schmale seitliche Lüftungsöffnungen. Die Wohnungen erhielten zudem Balkone, deren gläserne Brüstungen wie schmelzendes Wachs herunterrinnen und tropfenförmige Öffnungen freigeben. Und jedes der insgesamt 1.089 einschaligen, jeweils fünf Zentimeter starken Fassadenelemente besitzt eine individuelle Bedruckung aus grauen Punkten für den Sonnenschutz und Chrompunkten für einen Spiegeleffekt an der Außenseite.

Diese Glasfassade ist einzigartig. Dank ihrer besonderen Beschaffenheit wirkt das Gebäude je nach Standpunkt, Tageszeit und Wetterlage immer wieder unterschiedlich: Mal verschmilzt es mit dem Blau und Grau des Himmels, mal glitzern und spiegeln sich Stadt und Elbstrom darin, manchmal schimmert es, von der Abendsonne angestrahlt, golden. Und nachts schließlich verliert die Hülle ihren um- und abschließenden Charakter, wird transparent und lässt Blicke tief ins erleuchtete Innere zu. Es gibt sie nicht, die eine Elbphilharmonie, sondern derer viele; sie erscheint auch Hamburgern bereits vertraut und zugleich immer wieder neu.

Die Plaza als sonderbarer Zwischenort

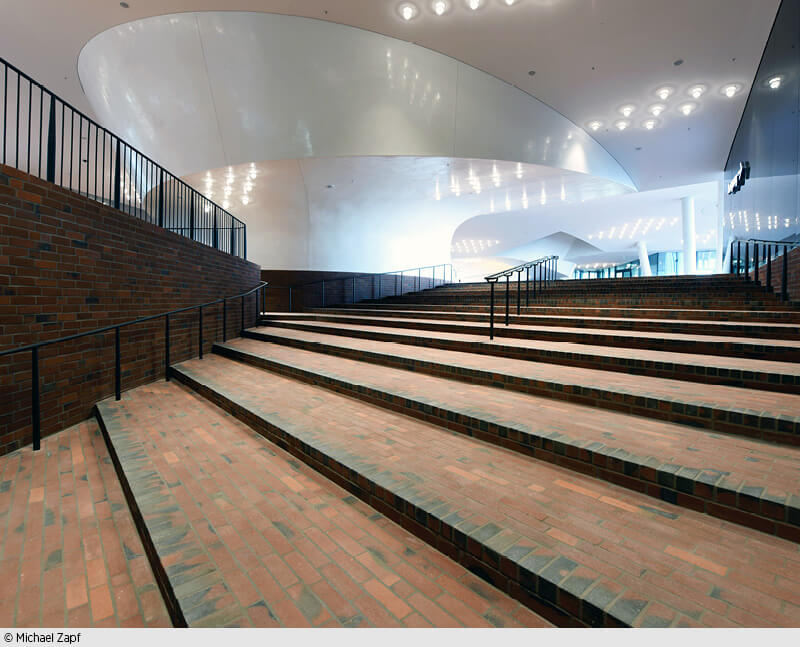

Das Spiel mit Erwartungen und Kontrasten setzt sich auch im Inneren fort. Statt durch ein prächtiges Portal betritt der Besucher das Gebäude durch einen unscheinbaren, schmalen, mit Metallschotten gegen Sturmfluten gesicherten Schlitz, der früher einmal eine Laderampe für LKWs war. Ist er passiert, gleitet man auf einer endlos scheinenden, bogenförmig gekrümmten Rolltreppe durch eine Röhre. Der Zweck der Krümmung ist kein funktionaler. Vielmehr soll der Besucher am Beginn des Aufstiegs noch nicht den Endpunkt ausmachen können. So endet die Fahrt unversehens an einer Gebäudeöffnung, in der einst das Logo des Speicher-Betreibers HHLA prangte und die nun als Loggia erste Ausblicke Richtung Landungsbrücken und Altona erlaubt. Eine Drehung weiter und nach einem erneuten kurzen Anstieg erreicht man die „Plaza“ – das Dach des einstigen Kaispeichers A, das nun als öffentliche Besucherplattform und Verteilerebene dient.

Es ist ein sonderbarer Zwischenort, ein eingeschossiger Spalt zwischen dem Backsteinkoloss unten und dem gewaltigen neuen Aufbau oben, und an den Seiten die Weite des Hamburger Fluss- und Stadtpanoramas. Dass der Außenraum auch tief im Inneren der Plaza sichtbar ist, ist auf die Glasvorhänge zurückzuführen, die das Innere der Ebene von dem umlaufenden offenen Galeriegang trennen und Besucher vor dem Wind schützen. Diese Glasschotten sind nicht einfach vertikale Scheiben, es sind wunderbar durch den Raum mäandrierende, schwingende Vorhänge, die trotz ihrer Massivität leicht und luftig wirken. Je nach Standpunkt des Betrachters und Krümmungsgrad der Glaselemente scheinen sie mal reflektierend, mal transparent, manchmal beides zugleich. Durch die Krümmungen wird das vor oder hinter dem Glas Liegende zudem immer wieder bizarr verzerrt – ein Spiel mit der Wahrnehmung wie in einem Glasirrgarten oder Spiegelkabinett.

Angesichts all des Glases stellt man sich unwillkürlich die Frage, wo nur in aller Welt der über einem ruhende, gewaltige Neubaukörper aufgelagert wird. Nun, die ihn tragenden Stützen und Wände liegen tief im Inneren. Ziel der Architekten war es, dass am Gebäuderand keine Stützen sichtbar sind, um den Eindruck einer durchlaufenden Fuge zwischen Alt und Neu nicht zu stören. Dafür wurde großer Aufwand betrieben: Die Vertikalkräfte der Fassade wurden über geneigte Stützen, die durch die drei unteren Neubau-Geschosse laufen, auf eine hintere Stützenreihe abgeleitet. Die vor diesen Stützen liegenden Bereiche dieser drei Ebenen wiederum wurden an den darüber liegenden Ebenen aufgehängt. Es ist dies nur eines von vielen Details dieses im Verborgenen wirkenden, außerordentlich komplexen und aufwändigen Tragwerks. Wer eine Ahnung erhalten möchte, wie kompliziert die Konstruktion tatsächlich ist, dem sei der Besuch der Website des Architekturfotografen Oliver Heissner empfohlen, der während des gesamten Bauprozesses kontinuierlich Fotos anfertigen durfte (oliverheissner.net).

lenken, fokussieren oder verzerren den Blick – die Überraschung endet nie.

Mit jedem Schritt verändert sich der Eindruck

Über spiralförmige, verwinkelte, schluchtenartige Treppenräume, die das in der Fassade aufscheinende Bild einer Kristallstruktur im Inneren fortführen, gelangt man in die Foyers und Wandelgänge des Konzerthauses. Es sind die wohl berückendsten Räume des Gebäudes. Mit jedem Schritt verändert sich der Eindruck. Stützen, Lufträume und Brüstungen arrangieren sich immer wieder neu, Enges trifft auf Weites, Geknicktes auf Gerades, Offenes auf Geschlossenes. Der eiförmige Große Saal ist mit seiner Unterseite, die hier die Decke bildet, bereits als raumgreifende Skulptur omnipräsent. Und als wäre dies alles noch nicht genug, tritt dank der raumhohen Verglasungen auch das Wetter als Akteur hinzu. Fantastisch sind die Momente, wenn die Wolkendecke aufreißt und urplötzlich die Sonne die vorher diffus beleuchteten Fluchten mit ihrem Licht ausfüllt und Schatten wirft – die mannigfaltig gefalteten Wände und Decken erhalten schlagartig Plastizität und Präsenz. Dramatischer kann sich Raum nicht verändern; hier werden die Macht und der Zauber spürbar, die Architektur entfalten kann.

Die Glasfronten selbst spielen auf ganz eigene Weise mit den Erwartungen der Besucher. Die gleichförmigen Glasfassaden der meisten Hochhäuser erscheinen tagsüber von außen zumeist wie monotone, leblose dunkle Flächen. Das Versprechen der Transparenz von Glasfassaden wird ja tagsüber immer nur in eine Richtung eingelöst – von innen nach außen. Erst abends, wenn im Inneren die Lichter angehen, können Passanten tatsächlich für kurze Zeit Einblick erhalten. Und im Inneren besticht die vollkommene Transparenz nur im ersten Moment; schon recht bald verliert der ständig verfügbare Panoramablick seinen Reiz. Nicht so bei der Elbphilharmonie.

Dank der Sonnenschutzbedruckung der Gläser bleibt die Aussicht immer nur ausschnitthaft, eben dort, wo kein Punkteraster die Sicht behindert. Durch diese Rahmen wird der Blick fokussiert – man schaut genauer, konzentrierter, nimmt Details wahr, über die der Blick sonst hinweggeglitten wäre. Und man wird neugierig, wandert von einem Klarglasflecken zum nächsten, entdeckt immer wieder Neues. Von außen wirkt das Glas ungemein lebhaft. Die Scheiben wölben sich, sie besitzen helle und dunkle Bereiche, sie reflektieren die Umgebung. Der gläserne Aufsatz auf den alten Backsteinmauern ist – anders als so viele gläserne Hochhausbauten – kein sich von der Stadt abwendender, verschlossener Solitär, sondern Teil seines Umfelds, ein Stadtbaustein.

Von den Foyers schließlich geht es ins Innerste des Gebäudes – den Großen Saal. Man ist überrascht, wie überschaubar er trotz seiner Ausmaße wirkt. Die rundliche Form erzeugt eine Fokussierung auf die Mitte mit dem Orchesterpodest. Die steilen Ränge bieten, wie schon oft beschrieben, tatsächlich auf jedem Platz nicht nur das Gefühl, sondern die Möglichkeit, ganz nah am Geschehen zu sein: Kein Sitz ist weiter als 30 Meter vom Dirigenten entfernt. Weil die Ränge unterschiedlich gestaffelt wurden, bilden sie kleine, räumlich voneinander abgetrennte Bereiche – so entsteht, in einem Saal für 2.150 Zuhörer, so etwas wie Intimität. Hier ist, anders als in herkömmlichen Sälen mit lediglich einer Unterteilung zwischen Parkett und Rang und schier endlosen Sitzreihen, niemand Teil einer Masse.

Die sogenannte „weiße Haut“, eine Verkleidung der Wände und Brüstungen aus 10.000 weißen, massiven, immer unterschiedlich gefrästen Gipsfaserplatten, nimmt das Thema von Individualität und Einzigartigkeit auf. Zwar dienen die computergesteuert ins Material gebrachten unterschiedlichen muschelförmigen Vertiefungen der Verkleidungen (zusammen mit dem großen trichterförmigen Deckenreflektor) einer gezielten Streuung des Schalls und somit einer optimalen Saalakustik. Doch prägen die feinporigen Oberflächen auch den Raum, geben ihm Unverwechselbarkeit und Lebendigkeit. Im Kleinen Saal, einer klassischen Schuhschachtel, regulieren Wandverkleidungen aus gewellten Eichenholzpaneelen den Schall, auch sie individuell geschnitten, auch hier jede ein Unikat.

Geschichte und Gegenwart kommen zusammen

Der Redaktionsschluss für dieses Heft lag wenige Tage vor dem Eröffnungskonzert. Noch weiß niemand, ob die Elbphilharmonie tatsächlich jenes Konzerthaus von Weltrang wird, zu dem sie bereits stilisiert wurde. Dies ist eine für Musikliebhaber nicht ganz unbedeutende Frage. Doch für weit mehr Menschen, schlicht für jeden, der dieses Gebäude anschaut, passiert oder vielleicht nur für eine Tasse Kaffee besucht, ist weit wichtiger, was die Elbphilharmonie schon jetzt ist: ein Fixpunkt, ein Ort der Identifikation und der Selbstvergewisserung in einer Stadt, die es in ihrer bürgerlichen Tradition nie für nötig hielt, sich ein Wahrzeichen zu bauen. In der Elbphilharmonie kommen Geschichte und Gegenwart zusammen. Undurchsichtiges und Transparentes, ein steinerner alter Speicher und ein neuer, gläserner Aufbau vereinen sich zu einem Ganzen. Die Elbphilharmonie ist immer beides: irden und luftig, schwer und leicht, statisch und dynamisch, aber die Gegensätze entzweien das Gebäude nicht, sondern geben ihm einen unverwechselbaren Charakter. Es ist mit ihr gelungen, Rodins Satz auf die Architektur zu übertragen: „Skulptur ist die Kunst der Buckel und Höhlungen, die Kunst, die Formen im Spiel von Licht und Schatten darzustellen.“

Claas Gefroi ist freier Autor sowie Presse- und Öffentlichkeitsreferent der Hamburgischen Architektenkammer.

Mehr Informationen und Artikel zum Thema Transparenz finden Sie in unserem DABthema Transparenz.

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: