Von Michael Kasiske

Der Eingang mit Erker und Vordach ist eindeutig. Die viertelkreisförmigen Glasscheiben gleiten zur Seite, durch einen hölzernen Zylinder trete ich in das Foyer. „Ja, hier ist eine Drehtür gewesen, die für Rollatoren nicht praktikabel war“, erläutert Schwester Anita Rost. „Das Original liegt auf dem Dachboden. Doch wir können noch immer“, sie tritt hinaus und zieht links und rechts gebogene Holzwände heraus, „abends den Eingang verriegeln.“

Das Detail zeigt den Willen von Isolde und Godehard Schwethelm, das Diakonissen-Mutterhaus im Harzstädtchen Elbingerode umfassend zu gestalten. Die Anforderungen lernte das Architektenpaar im zeitweiligen Zusammenleben mit den Schwestern kennen. Godehard Schwethelm (1899–1992) war Sohn eines Erfurter Bauunternehmers, der nach dem Studium von seiner Arbeit bei Thilo Schoder, dem thüringischen Protagonisten des Neuen Bauens, geprägt wurde. Über Isolde Schwethelm, seine erste Ehefrau, ist nur bekannt, dass sie Innenarchitektin gewesen ist. Zum Bedauern der Diakonissen, denn ausdrücklich beide Entwerfer widmeten die farbige Bleiverglasung am Haupttreppenhaus „den lieben Schwestern von Neuvandsburg zum Geburtstage ihrer Oberin Schwester Klara Sagert“.

Jene Frau, die zuvor den Neubau des Mutterhauses in Marburg initiiert hatte, trieb das Projekt voran. Denn die 1931 rund 1.200 Diakonissen sollten nicht weiterhin in früheren Hotelzimmern und ohne Versammlungsraum leben. Das Stammmutterhaus hatte im westpreußischen Vandsburg (heute Więcbork) gelegen, das im Versailler Vertrag dem neu gegründeten Freistaat Polen zugesprochen worden war. Rund 300 Diakonissen zogen 1920 fort und ließen sich zunächst in Berlin, dann im sächsischen Rathen nieder. Ein Jahr später erwarben sie in Elbingerode das christliche Kurhotel „Bad Waldheim“ für ihre junge Schwesternschaft „Neu-Vandsburg“ – und gewannen dann jährlich etwa 100 Frauen für die Mission der Seelengewinnung und -pflege.

Modern und nachhaltig gestalten

Schwester Klara war durch die Funktionalität und rationale Form der 1931 fertiggestellten Lungenheilstätte für Kinder im benachbarten Harzgerode auf den jungen Schwethelm aufmerksam geworden (dort befindet sich nach langem Leerstand derzeit eine ökologisch-sozial orientierte Gemeinschaft im Aufbau) und bat ihn anstelle des Hausarchitekten um Unterstützung. In Ermangelung anderer Aufträge sagte er zu und überzeugte rasch mit den ersten Überlegungen. „Der neue Architekt hatte die geschilderte Aufgabe mit seinem Verständnis erfasst,“ so ist nachzulesen, „und setzte sein ganzes Können für ihre Durchführung ein.“

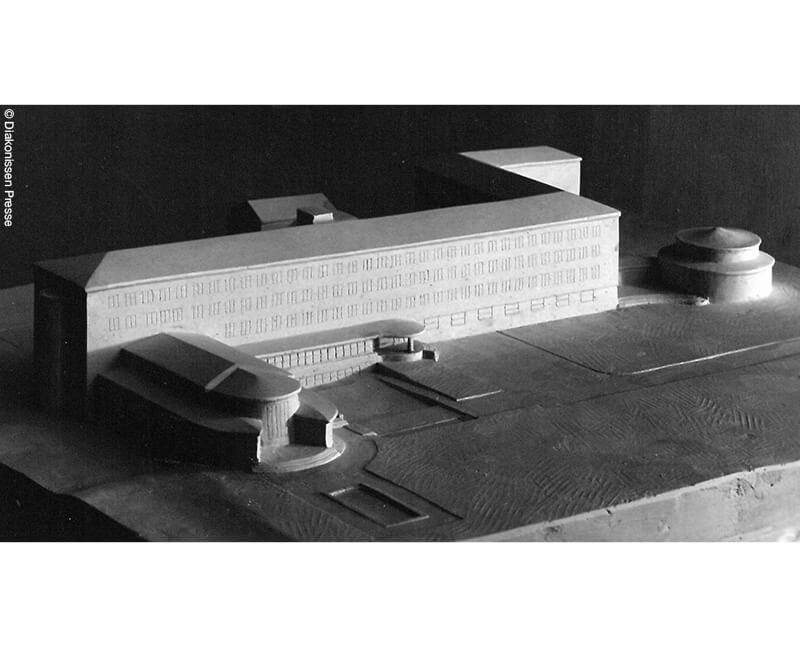

Auf einem Foto des Modells, in dem das Hauptgebäude noch die doppelte Länge aufweist, ist ein durch Rundungen, Vorsprünge und unterschiedliche Höhenniveaus differenzierter Entwurf mit flach geneigten Dächern zu sehen. Die Abkehr von der strengen Stereometrie der „weißen Moderne“ zugunsten traditioneller Bauformen ist zeittypisch geprägt, weniger ideologisch. Zwar sprach Schwethelm bei der Einweihung 1934 vom „leuchtenden Beispiel für praktischen Nationalsozialismus“, doch das kann eine notwendige Adresse an die anwesenden Repräsentanten gewesen sein, zumal der Deutsche Gemeinschafts-Diakonieverband, dem das Mutterhaus angehört, den Nationalsozialisten zu diesem Zeitpunkt sehr gewogen war.

Zurück in die Gegenwart. Schwester Anita präsentiert stolz die Einrichtung im Foyer: den Vitrinenschrank, aus dem sich eine Sitzbank entwickelt, die Pforte mit der seitlichen runden Telefonzelle, die von den Einwohnern der Stadt gern genutzt wurde, die mit Solnhofer Platten verkleideten Wände und den Fußboden aus Granit. Hier zeigt sich bereits, dass die Schwethelms Materialien einsetzten, die nicht nur ästhetisch reizvoll, sondern auch nachhaltig sind, was Erhalt und Pflege betrifft. „Das Teuerste ist das Billigste“, soll die Bauherrin geurteilt haben. Für die Schwestern ein Segen, unterstreicht Schwester Anita im Rückblick auf die DDR, in der etwa regelmäßige Anstriche einer Putzfassade nicht möglich gewesen wären.

Schwimmbad oder Gewächshaus

Der stringente Hauptbaukörper nimmt im Untergeschoss die Küche auf, im Erdgeschoss befindet sich neben dem Foyer der Speisesaal, im ersten Geschoss liegen Büros und Versammlungsräume und in den beiden oberen Etagen die Zimmer der Diakonissen. Schwester Anita erinnert sich deren früherer Einrichtung mit eingebauten Schränken und Waschbecken. Dort wohnten sie zeitweise zu dritt – zwei Betten und ein Klappbett: „Dann hatte man immer Ordnung.“ Längst ist das – wie auch die gemeinschaftlich genutzten Bäder – Einzelzimmern mit den üblichen Standards gewichen. Der Stahlskelettbau als konstruktive Struktur bietet bis heute eine freie Grundrissgestaltung, das wohl wesentlichste Merkmal moderner Architektur.

Der unmittelbar ans Foyer anschließende Speisesaal nimmt die gesamte Breite des Baukörpers ein und wird von beiden Seiten durch hohe Fensterbänder belichtet; seine hellen Vertäfelungen sowie eingebaute Schränke und Vitrinen sind dank beständiger Pflege ein schöner Anblick. Durch Speiseaufzüge ist er mit der ebenfalls sehr lichten Küche verbunden. Die Einrichtung wurde damals nach den neuesten Erkenntnissen für Großküchen gefertigt. Erst bei der Erneuerung sechzig Jahre später wurden die alten Geräte ausrangiert und wanderten direkt ins Museum; nur ein Schüttenschrank aus Aluminium erinnert an die Anfänge. Hier werden täglich 700 Essen für Krankenhaus und Seniorenheim der Diakonie sowie für „Essen auf Rädern“ und die Diakonissen selbst zubereitet.

Der hintere niedrige Flügel beherbergt das Maschinenhaus. Einst erzeugten drei Hochdruckkessel Dampf zum Kochen, Waschen und Heizen. Um einen Schornstein zu vermeiden, führte Schwethelm den Abluftkanal durch das Auge des hinteren Treppenraumes hoch zum Dach. Da auch nachts Dampf erzeugt wurde, regte er den Betrieb eines Gewächshauses oder eines Schwimmbads an. Schwester Klara entschied sich für Letzteres, das im Untergeschoss des vorderen flachen Flügels positioniert wurde.

Oben liegt der Kirchsaal, der rund 800 Personen aufnimmt (wenn der nach hinten orientierte Wintergarten zugeschaltet wird). Die zentrale Kanzel kann fortgeräumt werden, sodass sich der Altarraum zur Bühne wandelt. Hinter einer Sichtblende befindet seit jeher eine Leinwand, die für Projektionen herabgelassen wird. Die farbigen Fenster in der längs gerichteten Laterne stammen von der expressionistischen Glasmalerin Elisabeth Coester, die schon die Stahlkirche von Otto Bartning ausgestattet hatte.

Genauso vielfältig funktional wie der Kirchensaal ist das Schwimmbad. Es steht bis heute auch Patienten, Schulklassen und Gästen offen. Das Becken hat wegen eines nicht mehr vorhandenen Sprungbretts eine Tiefe von drei Metern. Die früheren Reinigungsbäder sind durch medizinische Bäder, Physiotherapieeinrichtungen und Saunen ersetzt worden. Geblieben sind die bädertypischen Schränke mit perforierten Türen.

Schwethelm, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland Krankenhäuser plante, hat 1980 sein frühes Werk noch einmal aufgesucht. „Das Mutterhaus war mein liebstes Kind“, zitiert ihn Schwester Anita. Er schätzte die Zusammenarbeit mit der Oberin und die Zuversicht der Gemeinschaft. Die Diakonissen bauten nämlich „auf Sicht“, also nur, wenn Geld vorhanden war, und vertrauten auf ihr Gebet. So fügte es sich: ein Nachlass, eine Spende, ein zinsloser Kredit, stets kam Geld zur rechten Zeit, wenn der Bau weitergehen musste.

Im Bauhausjahr 2019 wird das Haus als ein Bauwerk der Moderne in Sachsen-Anhalt großen Zuspruch bekommen. Das ist auch gut so. Nicht weil es unter „Bauhaus“ subsumiert wird – dagegen verwahrte sich Schwethelm ausdrücklich. Die expressiv gestalteten Details, die Freude am Ornament, die differenzierten Farben und die ausgesuchte Materialität stehen abseits jeder Doktrin für eine sachliche Architektur eigener Prägung.

Mehr Beiträge zum Bauhaus-Jubiläum finden Sie in unserem Schwerpunkt Bauhaus 100