Klare Kante: In der Bibliothek in Waldshut haben UKW Innenarchitekten mit Farben Raumkanten und -nischen hervorgehoben.

Jens Kirchner

Dieser Beitrag über Partizipation von öffentlichen Innenräumen ist unter dem Titel „Verwandlung braucht Verhandlung“ im Deutschen Architektenblatt 10.2024 erschienen.

Schulen sind die neuen Kirchen

Die Schule ist ein öffentlicher Raum im Wandel. Die Architektin und Innenarchitektin Tanja Remke (Remke Partner Innenarchitekten aus Barsinghausen) plant seit vielen Jahren Bildungsgebäude und beobachtet große Veränderungen bei den Anforderungen: Schulen müssen heute verschiedene Lernformate ermöglichen, sie müssen Inklusion und Deeskalation unterstützen.

Darüber hinaus müssen sie aber auch abseits der Schulzeit vielfältig und rund um die Uhr nutzbar sein, für die Nachmittagsbetreuung, für Vereine, die VHS, abendliche Konzerte oder Nachbarschaftstreffen. Doch das Mehr an Funktionen geht selten mit mehr Fläche einher.

Gut angenommen: Der Lernbereich des Jahrgangs 7 der Kooperativen Gesamtschule Leeste, geplant von Remke Innenarchitekten.

Ostkreuz / Frank Schinski

Immer weniger öffentliche Innenräume

Im Gegenteil: In Deutschland gibt es immer weniger öffentliche nicht kommerziell nutzbare Innenräume. Gemeinde- und Stadtbüchereien, Schulen und Gemeindehäuser lassen sich oft nicht mehr finanzieren und müssen schließen (hier Zaheln für Kirchen und Gemeindehäuser, für Schulen und für Bibliotheken).

Die, die verbleiben – das sind vor allem Schulen –, müssen zukünftig ihre Flächen im Bestand besser ausnutzen, um die vielen sozialen Belange abzudecken. Das ist mehr als nur eine logistische Aufgabe, es ist relevant für die Entwicklung der Gesellschaft.

Die Heinrich-Böll-Stiftung fasste das 2022 in ihrem Sozialatlas so zusammen (siehe etwa Seite 11 von Barbara Prainsack und Lukas Schlögl sowie Seite 28/29 von Dorothee Schulte-Basta): Wenn öffentliche Einrichtungen für alle Menschen nutzbar sind und deren grundlegende Bedürfnisse erfüllen, dann wirken sie positiv auf den Zusammenhalt der Menschen. Insofern hat Tanja Remke recht, wenn sie sagt: „Die Schulen sind die neuen Kirchen.“

Alle erreicht: Mehr nicht kommerzielle Freizeiträume, mehr Räume für Kinder und Senioren und mehr Wow-Effekt wünschten sich die Bürger 2016 für die Innenstadt von Waldshut. Das bietet seit 2022 die Bibliothek im Baudenkmal, partizipativ geplant von UKW Innenarchitekten.

Jens Kirchner

Bibliotheken sind die neuen Wohnzimmer

Wenn öffentliche Schulen die neuen Kirchen sind, dann sind, nach Elena Janzen, die verbleibenden öffentlichen Bibliotheken die neuen Wohnzimmer der Stadt. Die Innenarchitektin und Partnerin bei UKW Innenarchitekten aus Krefeld plant und baut Bibliotheken für Gemeinden, Schulen und Hochschulen.

Lange Verweildauer in Bibliotheken

Auch Elena Janzen bemerkt in ihrem Bereich, dass sich die Anforderungen an Gemeinde- und Stadtbüchereien vervielfacht haben. „Das Buch ist heute nur der Aufhänger für zahlreiche andere Funktionen“, erklärt sie.

Nach den Schulen ist die Bibliothek schon länger die meistfrequentierte Kultur- und Bildungseinrichtung (insgesamt verzeichneten alleine die öffentlichen Bibliotheken 84 Mio. Besuche im Corona-Jahr 2022, beziehungsweise sogar 120 Mio. Besuche im Jahr 2017). Wie Elena Janzen erklärt: „Die Ausleihzahlen sind zwar rückläufig, aber die Verweildauer ist enorm gestiegen.“

Lernen und Austauschen: In der Kooperativen Gesamtschule Leeste in Weyhe (Remke Partner Innenarchitekten) machen Einbauten aus Multiplexplatten aus konventionellen Fluren Lernorte für Stillarbeit und Rückzug ebenso wie für Gruppenarbeit und Pausen.

Ostkreuz / Frank Schinski

Kaffeeklatsch explizit erwünscht

Denn heute gibt es selbst in kleinen Büchereien eine Kaffeebar, Gaming- und Gesellschaftsspielbereiche, Lausch- und Lümmelecken, Mietlaptops, Internetzugang, Papier- und 3D-Drucker. Manchmal kann man sogar Werkzeug oder Haushaltsgeräte leihen. Räume werde für Veranstaltungen und Kurse genutzt.

Was früher verpönt war, der gesellige Kaffeeklatsch zwischen Büchern, ist jetzt explizit erwünscht. Möglich ist das, weil nur rund ein Viertel des Buchbestandes, so schätzt Janzen, regelmäßig ausgeliehen werde.

Jugendklub und Seniorenyoga

Dank Fernleihe und Digitalisierung braucht es daher kleinere Buchbestände und weniger Regale. Diese Flächen sind nun für andere Funktionen frei – eben für den Jugendklub oder das Seniorenyoga.

Viel möglich: Die Willicher „Bibliothek im Brauhaus“ von UKW Innenarchitekten soll die Innenstadt und die Stadtgesellschaft neu beleben. So ist das Buch der Aufhänger für viele andere Funktionen für Erwachsene und Kinder.

Jens Kirchner

Aufeinandertreffen und Aushandeln

Je vielfältiger die Funktionen, desto mehr wird die Nutzung dieser Innenräume allerdings zu einem kontinuierlichen Aufeinandertreffen und Aushandeln von unterschiedlichen, auch widersprüchlichen Interessen – laut der Stadtethnologin Kathrin Wildner das Kernmerkmal öffentlicher Räume.

Ihre Verwandlung und Gestaltung braucht daher immer eine Verhandlung zwischen allen Nutzerinnen und Nutzern, meinen die beiden Innenarchitektinnen Tanja Remke und Elena Janzen.

Partizipation unterschiedlich organisiert

Ein solcher Partizipationsprozess, wie er bei der Planung von öffentlichen Räumen unter freiem Himmel – sprich kommunalen Plätzen – inzwischen Standard ist, ist jedoch bei öffentlichen Innenräumen noch selten. Ein Fehler, sagen Tanja Remke und Elena Janzen, in deren Büros die Beteiligung bei der Planung längst etabliert, aber jeweils sehr unterschiedlich organisiert ist.

Ideal zum Schmökern: Auch einen Kinderbereich gibt es natürlich in der Willicher „Bibliothek im Brauhaus“.

Jens Kirchner

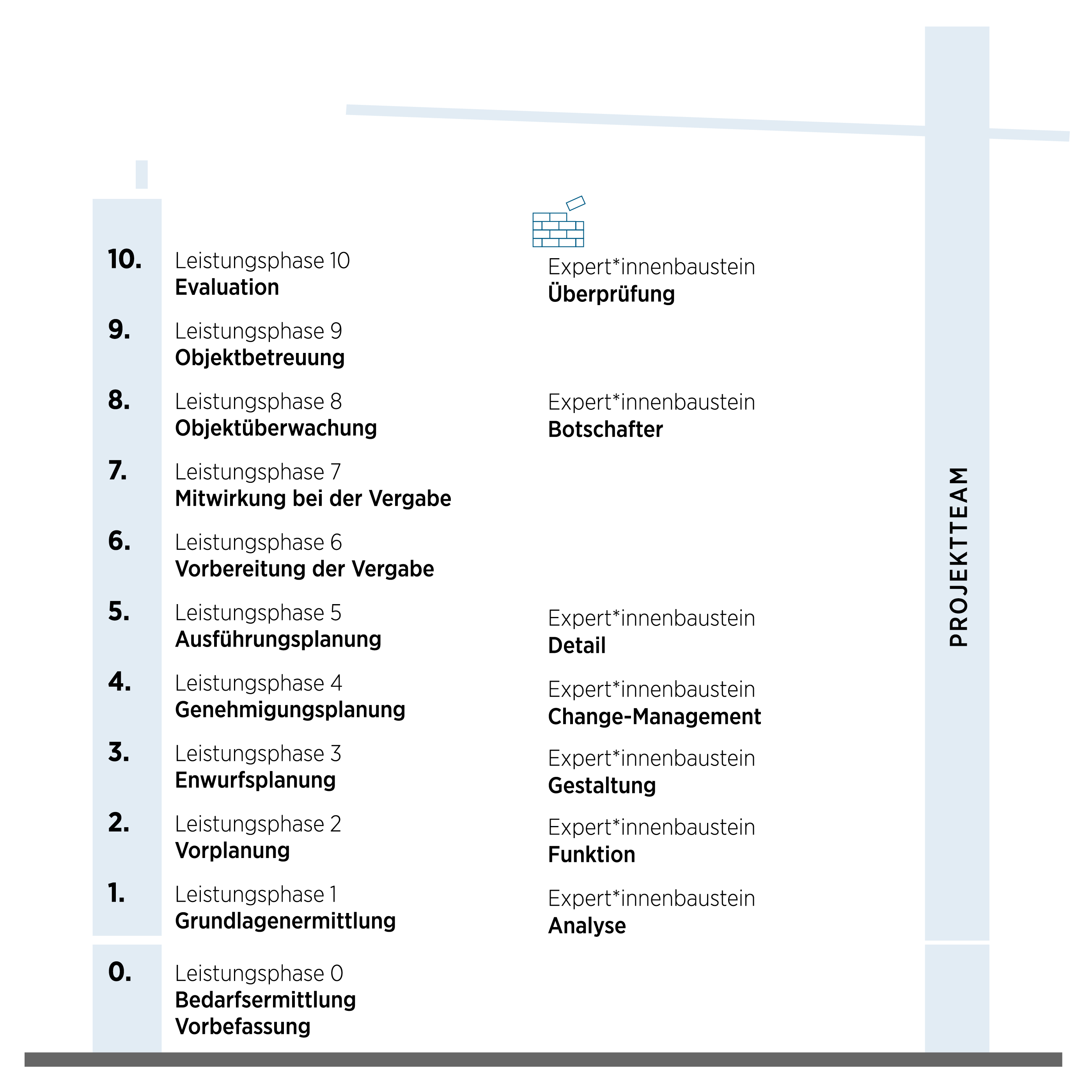

Szenario 1: Partizipation in Leistungsphasen 0 bis 2

Für Elena Janzen bedeutet Partizipation zunächst eine sehr sorgfältige Anforderungsermittlung. Sie erklärt: „Eine Partizipation findet bei uns vor allem im Vorfeld, in Leistungsphase 0 bis 2, statt.“

Damit entspricht sie dem Modell, das auch die Montag-Stiftung Jugend und Gesellschaft an mehreren Schulen erfolgreich erprobt hat. Der Planung gehen dabei in Phase 0 gründliche Analysen zum Umfeld, zum Bestand, zum Bedarf und zu – und mit – den Nutzerinnen und Nutzern voraus.

Gespräche, Workshops und Umfragen

Aus Gesprächen, Workshops und Umfragen erfährt Elena Janzen die individuellen Bedürfnisse der Menschen vor Ort. Dabei ergeben sich viele Punkte jenseits der ausgeschriebenen Anforderungen, die sonst unter den Tisch fallen würden.

Teils moderieren die Gemeinden diese Beteiligungsprozesse selbst, bevor sie Elena Janzen und ihr Team mit einer Planung beauftragen. Die Partizipation läuft daher sehr individuell und situativ unterschiedlich, gewinnt aber immer mehr an Bedeutung.

Räume für neue Nutzergruppen

Für Elena Janzen ist Partizipation eine Notwendigkeit und Chance für die weitere Planung, wie sie sagt: „Heute wird generell mehr auf marginalisierte Gruppen geachtet. Mit einem vielfältigeren Raumangebot können wir auch denen einen Ort geben, die bisher nicht berücksichtigt wurden oder die einfach nichts mit Büchern anfangen konnten. Gleichzeitig lässt sich so der Raummangel ausgleichen.“

Der partizipativ gestaltete Raum spricht mehr und unterschiedlichere Menschen an, ermöglicht Teilhabe und Begegnungen, die sonst eher nicht stattfinden würden.

Selbst gemacht: Im Beteiligungsverfahren für die Robert-Bosch-Gesamtschule Hildesheim begleiteten Remke Partner Innenarchitekten die Idee, die Gestaltung übernahmen die Schülerinnen und Schüler selbst. Mit Baugerüsten können sie nun Räume nach ihren wechselnden Bedürfnissen formen.

Remke Partner

Gemeinsame Leitidee stärken

Ganz praktisch bedeutet eine Partizipation bis Leistungsphase 2 für Elena Janzen, dass sie die Grundlage für die weitere Planung, das Leitbild sowie konkrete Gestaltungsideen mit den Auftraggebenden und den Nutzenden festlegen kann.

Elena Janzen erläutert: „Unser Ziel ist, im Vorfeld so viel wie möglich mit allen Beteiligten zu klären, damit die weitere Planung und die Umsetzung im Sinne aller zügig und ohne größere Änderungen geschehen. So wird die gemeinsam entwickelte Leitidee am Ende nicht durch nachträglich eingebrachte Anforderungen verwässert.“ In den späteren Leistungsphasen sind dann nur noch kleine Abstimmungsrunden nötig.

Für die Partizipation investieren Remke Partner Innenarchitekten viel Zeit und vermitteln den Teilnehmenden mit Vorträgen und Referenzbeispielen architektonisches Grundwissen. Diesen Input verknüpfen sie mit verschiedenen Rückmeldemethoden wie einer intuitiven Abfrage ganz zu Beginn des Projekts, welche Inspirationen den Schülerinnen und Schülern spontan am meisten zusagen.

Remke Partner

Szenario 2: Partizipation bis zur Baustelle

Tanja Remke hingegen bindet mit ihrer Beteiligungsstrategie auch diese späteren Leistungsphasen mit ein. Ihr Büro hat eine ungewöhnliche Arbeitsweise, wie sie erklärt: „Wir ziehen die Partizipation über alle Leistungsphasen; es ist eine Partizipation in Echtzeit bis hin zur Baustelle.“

So dauert die Beteiligung also genauso lange wie der gesamte Planungs- und Bauprozess. Damit das gut funktioniert, hat Tanja Remke über die Jahre ein sehr strukturiertes Vorgehen entwickelt.

Detailliert geplant: Struktur ist alles bei der Partizipation. Bei Tanja Remke hat die Beteiligung einen eng gesteckten Rahmen, genau definierte Entscheidungsräume und eine gemeinsam erarbeitete Netiquette. So können über den gesamten Prozess viele unterschiedliche Menschen mitentscheiden, ohne dass sich Planung und Bau verzögern oder Beteiligte enttäuscht zurückbleiben.

DAB

Spielregeln für die Partizipation

Tanja Remke startet die Zusammenarbeit mit einer Vorphase, in der die Gemeinschaft die Spielregeln für die faire und wertschätzende Kommunikation, für Entscheidungswege und zur Kompromissfindung verhandelt – eine Art Netiquette für den Beteiligungsprozess.

Dann ergänzt sie in jeder Leistungsphase, von Gestaltung über Ausführungsplanung bis hin zur Baustelle, individuelle Beteiligungsformate wie Gespräche, Workshops oder Analysen. Tanja Remke erklärt: „Wir bereiten unsere Workshops sehr strukturiert und für jede Nutzergruppe passend auf, damit niemand, ob Grundschulkind oder Lehrperson, überfordert ist.“

Entscheidungsräume vorgeben

Tanja Remke und ihr Team beginnen jede der Beteiligungsrunden mit einer Wissensvermittlung, um Laien mit Entscheidungskompetenzen auszustatten. „Sie müssen einschätzen können, was Bauen im Bestand eigentlich bedeutet“, sagt Tanja Remke, „der Austausch auf Augenhöhe und Ehrlichkeit sind wichtig für den Prozess.“

Auch sie möchte die Planung zügig voranbringen. Daher gibt sie klare Entscheidungsräume vor, erklärt Grundlagen und erläutert, wer wann wie beteiligt werden kann. So lassen sich unrealistische Wünsche, ausufernde, emotional aufgeladene Gespräche und späte Grundsatzdiskussionen vermeiden.

Multicodierbar: Tanja Remke war es wichtig, dass die mit der Schülerschaft gemeinsam geplanten Räume „multicodierbar“ sind und trotz großer Mitbestimmung einen klaren roten Faden in der Gestaltung besitzen.

Ostkreuz / Frank Schinski

Planer müssen sich zurücknehmen

Aber auch die Planenden selbst müssen sich mit ihren Wünschen und Emotionen zurücknehmen, wenn sie die Partizipation auf Augenhöhe wollen, wie Tanja Remke erläutert: „Das prozesshafte, partizipative Entwerfen und Bauen ist neu in der Innenarchitektur und braucht von uns als Planenden ein anderes Selbstverständnis. Für uns ist die Identifikation der Nutzenden mit dem Raum wichtiger als die gute Gestaltungsidee eines Einzelnen.“

Dieser Satz, so selbstverständlich er scheint, dürfte vielen Innenarchitektinnen und -architekten in der Seele schmerzen. Denn er bedeutet im Zweifel, sich und die eigene gute Idee zurückzunehmen und einen möglichen Kontrollverlust über die Gestaltung zu akzeptieren.

Kontrollverlust einplanen

Wenn Innenarchitektinnen und -architekten nicht Räume, sondern Prozesse gestalten, dann kann auch die feste Leitidee weder Anfang noch Ende einer Gestaltung sein. Letztlich weiß Tanja Remke nie, was mit einem gemeinsam gestalteten Raum passiert.

Aber sie bereitet den Kontrollverlust vor: „Wir planen unbespielte Orte ein, die von anderen weiterentwickelt werden können. Unsere Aufgabe ist, dass der rote Faden einer Gestaltung auch bei Veränderungen erhalten bleibt.“

Zeitlich und räumlich offen: Als Open Library, beziehungsweise Flexi-Bib-System, hat die Bibliothek in Waldshut von UKW Innenarchitekten sehr lange Öffnungszeiten und viel multifunktional nutzbaren Raum.

Jens Kirchner

Fazit: Veränderbarkeit für neue Nutzergruppen

Bei diesem letzten Punkt sind sich beiden Innenarchitektinnen einig, trotz ihrer unterschiedlichen Beteiligungsstrategien. Auch Elena Janzen setzt auf offene Nutzungsmöglichkeiten und Veränderbarkeit. Für sie ergibt sich gerade dadurch die alles entscheidende Identifikation der Nutzerinnen und Nutzer mit dem Raum. Auch bei ihr ist daher dem gestalterischen ein programmatisches Leitbild übergeordnet, das sie so auf den Punkt bringt: „Die Bibliothek für alle.“

Diesen Anspruch kann sie jedoch nur erfüllen, wenn die ihm folgende gestalterische Idee abstrakt, in verschiedene Richtungen assoziativ und für viele unterschiedliche Situationen funktioniert.

Multiperspektivische Sicht auf den Raum

Es geht also um die Wandelbarkeit nicht nur in der Funktion, sondern auch in der Lesbarkeit einer Gestaltung. Dann nämlich fühlen sich nicht nur die beteiligten Personen in den Räumen wohl, sondern auch Nutzergruppen, die heute noch gar nicht bekannt sind.

Insofern ist bei allen Unterschieden die genaue Form der Beteiligung vielleicht gar nicht so entscheidend wie ihr Ergebnis: eine möglichst multiperspektivische Sicht auf den Raum, die eine Person alleine gar nicht haben kann. „In Zukunft geht es nur mit Partizipation“, ist Tanja Remke überzeugt und fordert: „Sie muss daher fester Teil jeder öffentlichen Ausschreibung sein.“

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: