Vor allem abends wird es lebendig im Werksviertel am Münchner Ostbahnhof.

Urkern/Ivana Bilz

Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Urbanität durch…?“ im Deutschen Architektenblatt 09.2024 erschienen.

Pergolenviertel Hamburg: rigide Gestaltungsregeln

Mit der Planung ganzer Satellitenstädte haben die deutschen Metropolen in der Nachkriegszeit eher negative Erfahrungen gemacht – so auch Hamburg. Als dort in den letzten Jahrzehnten die Wohnungsfrage wieder akut wurde, nahm man sich die Restflächen der großen Planungen von einst vor, um es besser zu machen.

So war zum Beispiel neben der monofunktionalen Bürostadt City Nord aus den 1960er-Jahren eine Schneise für eine Stadtautobahn freigehalten worden, die nie kam. Direkt an der S-Bahn und keine 20 Minuten von der Innenstadt entfernt, waren dadurch immerhin rund 39 Hektar heute noch in städtischem Besitz. Wie so oft, hatten Kleingarten-Kolonien diesen Restraum idyllisch zwischengenutzt. Sie mussten, als die Planungen für das Gebiet in den Zehnerjahren konkret wurden, verlagert oder integriert werden.

Sichtbarer Paradigmenwechsel: Das Pergolenviertel von Osten, im Hintergrund die Bürostadt City Nord aus den 1960er-/1970er-Jahren.

Heiner Müller-Elsner

Planungshoheit für die Stadt

Wer heute vom S-Bahnhof ins neue „Pergolenviertel“ spaziert, das in der Schneise entstand (beziehungsweise noch entsteht), erlebt den krassen Kontrast der städtebaulichen Leitbilder: Vor den sterilen Solitären der City Nord, in deren Bürolandschaften noch immer 30.000 Menschen arbeiten, lagert im Grün der neu angelegten Kleingärten ein sorgfältig arrangiertes Gefüge aus backsteinernen Superblocks.

Auch wenn deren teils über 200 Meter lange, einheitliche Fassaden erst mal nach Groundscrapern, also umgekippten Hochhäusern, aussehen, ist es den städtischen Planern hier (ohne dazwischengeschaltete private Developer) gelungen, die Zwischenräume als wesentlichen, wirklich öffentlichen, vielleicht sogar einmal urbanen Raum zu gestalten – und nicht als Restflächen wie zwischen den Headquarters nebenan.

Neue Kolonie: Das südliche Teilgebiet besteht aus vier Blöcken mit Innenhöfen. Dahinter schließt sich ein konventionelleres Quartier an, das nicht mehr Teil des Pergolenviertelsist.

Heiner Müller-Elsner

Kompakte Bebauung zwischen Kleingärten

Das 2012 in einem Wettbewerb mit 26 geladenen Büros ermittelte Konzept von E2A aus Zürich (mit Lichtenstein Landschaftsarchitekten aus Hamburg), die der damalige Oberbaudirektor Jörn Walter eigens hinzugebeten hatte, knüpft an Hamburgs städtebauliche Tradition der 1920er-Jahre an, als unter dem legendären Baudirektor Fritz Schumacher große Sozialsiedlungen entstanden. Konkret stand die Jarrestadt im nahen Barmbek für die Superblocks und deren Backsteinkleid Pate.

Da die Bebauung so auf rund acht Hektar konzentriert wurde, bleibt der Großteil des Areals grün, geprägt von 317 Kleingärten und einer weitläufigen Parklandschaft, wo viel alter Baumbestand überdauert.

Das südliche Teilgebiet wurde als Zugeständnis an die hier zuvor bestehenden Kleingärten in einigem Abstand errichtet.

steg Hamburg mbH

Neun Architekturbüros für Pergolenviertel

Bei der Gestaltung der Fassaden überließ die Stadt nichts dem Zufall: Ein rigider Leitfaden regelte deren Gliederung und Materialität, „damit sie in ihrer Gesamtheit ein starkes, identitätsstiftendes Bild zeichnen“, wie es darin heißt. Zu den charakteristischen dreieckigen Plätzen des Quartiers haben die von neun Architekturbüros nach Konzeptvergabe und Wettbewerben geplanten Gebäude keinerlei Vorsprünge, Balkone gibt es nur an den Höfen und einigen Rückseiten.

Neben den in Farbton, Textur und Verbänden variierenden, präzise ausgeführten Backsteinfeldern prägen vor allem einheitliche, sechs Meter hohe Hofdurchgänge und breite Arkaden das auf diese Weise gut vernetzte Quartier. In stählernen Bögen setzen sich diese Figuren über den Hauptwegen der neu geordneten Kleingärten fort, die sich zwischen den zwei „Clustern im Park“ (so das Leitbild) ausbreiten. Für den Autoverkehr sind diese nur durch eine Sackgasse platzsparend erschlossen.

Namensgebende Rundung: Der Hof 3b von kbnk Architekten mit Landschafts.Architektur Birgit Hammer, errichtet für drei Bauherren sowie für Baugemeinschaften, folgt den strikten Gestaltungsregeln im Pergolenviertel.

steg Hamburg mbH

Auch Genossenschaften und Bagruppen im Pergolenviertel

Dem architektonisch gewollten einheitlichen Äußeren steht eine relativ große Vielfalt im Inneren gegenüber. Wie Planerin Maike Schwarz-Müller vom federführenden Bezirksamt Nord im Gespräch erläutert, wurden neben den etablierten Hamburger Wohnungsgenossenschaften und ein paar privaten Investoren (auch die Vonovia ist vertreten) durchaus auch neue, kleine Genossenschaften sowie drei Baugemeinschaften bei der Vergabe der Grundstücke berücksichtigt.

Es gibt Behinderten-Wohngruppen, Clusterwohnungen und bald, als Dominante am nördlichen Entree, einen umstrittenen Sechzehngeschosser mit Apartments für Studierende, dazu drei Kitas, ein Schwimmbad sowie ein über einen Pflichtbeitrag der Investoren (ein Prozent des Kaufpreises) finanziertes Quartiersmanagement.

Nur verschwinden diese feinen, aber für das Quartiersleben wichtigen Unterschiede hinter den einheitlichen Retro-Fassaden und weitgehend konventionellen Grundriss-Typologien (fast ausschließlich Spännertypen).

Keine Vorgabe für Stellplatzschlüssel

Von den rund 1.700 Wohnungen sind beachtliche 60 Prozent gefördert (6,50 bis 8,50 Euro kalt bei Bezug) und für mindestens 30 Jahre preisgebunden – auch das war bei der Konzeptvergabe Pflicht. So viel kann eine Kommune fordern, zumal bei den derzeit goldenen Rendite-Erwartungen für Investoren in der Hansestadt. Selbstverständlich gibt es fürs Mobilsein Sharing-Angebote und einen Radschnellweg.

Trotzdem verstellt viel Blech die betongepflasterten Architekturplätze. Die Stadt gab den Investoren keinen Stellplatzschlüssel vor, sodass es im Schnitt nur 0,4 Pkw-Plätze pro Wohnung gibt. Anstelle der Tiefgaragen zentrale Quartiersgaragen vorzuschreiben, gelang nicht.

Nuanciertes Ziegelkleid: Der Blick auf das nördliche Teilgebiet zeigt die unterschiedliche Masse der Ziegelbauten, die zwei charakteristische Dreiecksplätze formen. Allerdings ist dieser öffentliche Raum recht zugeparkt.

Heiner Müller-Elsner

Gelungen, aber trotzdem keine Wiederholung

Die Leute identifizierten sich mit dem Pergolenviertel, sagt Planerin Maike Schwarz-Müller. Auch wenn es als Ganzes eine markante Adresse ist – die Orientierung im Quartier erschweren die Superblocks. Auch Kinder dürften Probleme haben, im Raster der Fassaden „ihr“ Fenster, „ihren“ Hauseingang auszumachen.

Die Planer arbeiten derzeit an einem inklusiven Leitsystem aus Piktogrammen, das hier Abhilfe schaffen soll, und eine weitere Aneignung wird trotz der rigiden Reglements nicht ausbleiben. Bei künftigen Planungen werde es dennoch wohl keinen Massenwohnungsbau in Form von Superblocks mehr geben, heißt es, und auch keine so stark versiegelten Plätze. Und ist, um einen beliebten Disput aufzugreifen, das Pergolenviertel nun eigentlich Stadt oder Siedlung? Planerin Maike Schwarz-Müller meint: eine vielfältige Siedlung.

Sorgfältige und teure Planung

Über ein Jahrzehnt betrieb die öffentliche Hand mit der „Planung im Dialog“ einen enormen Aufwand, damit diese Siedlung lebendig wird und dauerhaft funktioniert: Aus den veranschlagten 25.000 Euro pro Wohnung wurden, vor allem wegen aufwendiger Verlegung der Kleingärten, eher 35.000 Euro, schätzt die Planerin.

Da aber auch die Grundstückserlöse von anfänglich 6.000 auf 11.000 Euro den Quadratmeter stiegen, schrieb die Stadt am Ende trotzdem schwarze Zahlen. Und einige Planungs- und Architekturpreise gab es für die Beteiligten noch dazu.

Werksviertel München: Planung im Prozess

Ein ebenfalls 39 Hektar großes, recht zentrales Gebiet völlig anderer Art ist das Werksviertel am Münchener Ostbahnhof. Dessen Herzstück ist das in den Neunzigerjahren aufgegebene Pfanni-Werk (heute Werksviertel-Mitte). Pfanni-Erbe Werner Eckart setzt hier auf eine bunt gemischte Entwicklung.

2001, als die Stadt einen Wettbewerb für einen Rahmenplan „Rund um den Ostbahnhof“ auslobte, sah das Ergebnis noch arg nach Kahlschlag der Art Parkstadt Schwabing aus, einer maximal, aber steril verwerteten Industriebrache im Norden der Stadt.

BILDERGALERIE: Viele alte Hallen und Silos der ehemaligen Pfanni-Werke wurden umgebaut oder aufgestockt, spektakuläre Neubauten eingefügt.

Urkern/Ivana Bilz

Kulturszene und Nachtleben im Werksviertel

Doch nachdem die leer stehenden Pfanni-Hallen als Kunstpark Ost rasch zur angesagten Location für die freie Kulturszene und Klubs geworden waren, wo sich an Wochenenden gern eine Viertel Million Menschen tummelten, nahm man von einem Großteil der Reißbrettplanungen Abstand.

Der geplante Park wurde zum schräg-schäbigen „Knödel-Platz“ mit Stapeln alter Seecontainer, die günstig an Künstler und Unternehmer vermietet wurden, und mobilen Pflanztrögen an alten Gleisen. Hier gab und gibt es sowohl Open-Air-Konzerte als auch Weihnachts- und Trödelmärkte.

Mit 100 gewerblichen Mietern, einer Kunst- und mehreren Theaterhallen, der TonHalle, Europas höchster Indoor-Kletteranlage, einem Stadtstrand, mit Künstlern und Bands, Kindern und Kleinunternehmen wuchs hier ein ganz spezielles Soziotop (hier das Werksviertel-Mitte im Überblick).

Die Stadtalm auf dem Dach von Werk 3, dem umgebauten und aufgestockten Pfanni-Verwaltungsgebäude.

Urkern/Ivana Bilz

Planung des Ungeplanten

Von der durchaus auch lukrativen größtmöglichen Vielfalt entwickelte sich das Areal bald zur „Verdichtung maximaler Widersprüche“, wie es Johannes Ernst, einer der Chefs von steidle architekten, nennt. Als das Büro 2010 auf einer angrenzenden Fläche die futuristische „Medienbrücke“ in den Himmel wachsen ließ, kam Johannes Ernst mit Werner Eckart erst in Konflikt, dann ins Geschäft.

Ein neuer Rahmenplan entstand, der Planung als Prozess versteht und auch das Ungeplante, Provisorische würdigt (mit Jühling & Köppel Landschaftsarchitekten). Altes sollte neben Neuem bestehen bleiben, Anzug neben Malerkittel, Punk neben Klassik.

Im Werk 12 von MVRDV befinden sich u.a. eine Gin-Bar, ein Schlager-Club und ein Fitness-Studio.

Urkern/Ivana Bilz

Schafe auf dem Dach, Klettern im Silo

Zahlreiche Um- und Neubauten nahm die Betreibergesellschaft OTEC in Angriff. Die alte Knödelfabrik mutierte zum Werk 3, einem knallorange aufgestockten Riegel mit über fünfzig Unternehmen und Mietflächen zwischen acht und 4.000 Quadratmetern für Medienagenturen, Künstler, Restaurants und Geschäfte. Auf der ehemaligen Laderampe im Erdgeschoss beleben kleine Läden und Cafés das Viertel, auf dem Dach gibt es eine Stadtalm mit echten Schafen.

Aus dem Kletterpark im bereits 30 Meter hohen Kartoffelmehlsilo wurde durch Ausbau und Aufstockung ein fast 90 Meter hohes Sternehotel (oben) sowie ein Hostel für 500 Reisende (unten). Star-Architekten wie MVRDV und Nieto Sobejano realisierten zuletzt spektakuläre Komplexe.

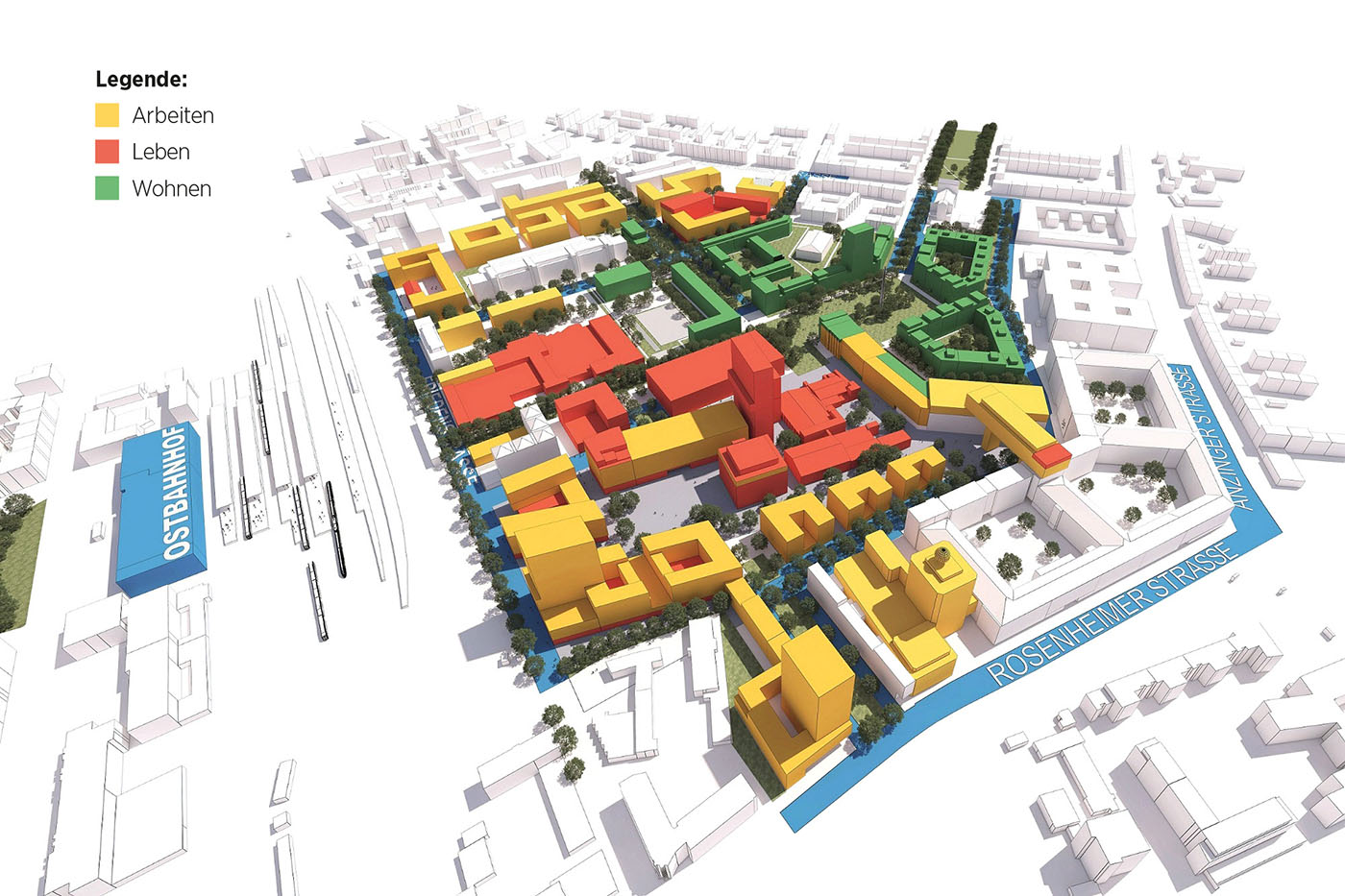

Das ehemalige Pfanni-Areal (Werksviertel-Mitte) befindet sich im Zentrum des Werksviertels. Hier konzentrieren sich die Freizeitnutzungen.

Werksviertel

Neues Konzerthaus steht auf der Kippe

Inzwischen gehört das Areal neun Eigentümern, soll aber – vertraglich festgelegt – noch immer nicht maximal verwertet werden. Hochrentierliche Büros finanzieren Kindergarten, Werkstätten oder Freiräume quer. 1.150 teils geförderte Wohnungen sollen die Nutzungsmischung einmal abrunden. Bereits heute arbeiten etwa 7.000 Menschen in dem wuseligen Gebiet.

Und wo momentan noch ein Riesenrad rotiert, will der Freistaat in den nächsten Jahren ein Konzerthaus errichten, mit drei Sälen Spielstätte des Symphonie-Orchesters des BR. Der kristalline Entwurf von Cukrowicz Nachbaur aus Vorarlberg ging bereits 2017 aus einem Wettbewerb hervor, soll nun aber durch eine Spar-Lösung ersetzt werden. Auch das Werksviertel selbst bekam schon mehrere Preise für Architektur und Städtebau zugesprochen. Es besteht eigentlich kein Zweifel, dass es weiter florieren wird.

Fazit: Vorbildfunktion erfüllt

Unter privater oder öffentlicher Regie, eher gelassen oder ganz rigide geregelt (auch zugunsten der Schwächeren in der Gesellschaft), architektonisch divers oder homogen aus einem Guss – das sind zwei Wege weitblickender, nicht gänzlich kommerzieller Stadtentwicklung, die extremer kaum auseinanderliegen könnten. Und doch, wie gesehen, funktionieren beide gut und können als Vorbild dienen.

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: