Von Bärbel Rechenbach

Vor zehn Jahren zählte Hannover seine Plätze – und kam auf die stolze Zahl von 258. Viele waren aber kaum noch als Stadtplätze zu erkennen, sondern nur noch Verkehrskreuzungen, Abstellplätze für Autos, Container oder Stadttechnik, waren von ungepflegtem Grün zugewuchert oder mangels raumbildender Häuser nur auf dem Straßenschild als Platz erkennbar. Daraufhin legte die Stadt ein ehrgeiziges Programm auf: Bis 2010 sollten für 15 Millionen Euro die 82 bedürftigsten Plätze wieder so umgestaltet werden, dass sie ihren Namen verdienen.

Die 15 Millionen schrumpften zwar um knapp die Hälfte, und statt 82 konnten bisher nur 38 Plätze umgestaltet werden. Doch dort hat die Kur oft gut angeschlagen: Eine Analyse im Auftrag der Stadt meldet nach Umfragen Zufriedenheit mit den „vielfältigeren Nutzungsmöglichkeiten“, mit „höherwertiger Gestaltung“ und mit der „Verbesserung der Verkehrssituation“. Auch gab es erfreuliche „Effekte auf die lokale Ökonomie“: Sanierungen im Umfeld, neue Lokale und Läden und auch auf den Plätzen selbst „private Folgeinvestitionen durch Beteiligung an der Begrünung, Instandhaltung und Pflege der Plätze“. Nicht zuletzt steigerte die durchweg „höhere Nutzungsintensität die soziale Kontrolle und das subjektive Sicherheitsempfinden“.

Hannover ist kein Einzelfall. Vielerorts wuchs mit der Wiederentdeckung der „Europäischen Stadt“ die Bedeutung urbaner Plätze. Nach jahrzehntelangem Niedergang werden sie wieder verstärkt als zentrale Räume für Quartiere und ganze Städte entdeckt – für Aufenthalt, Erholung und Kommunikation, für Feste und Veranstaltungen sowie nicht zuletzt als wichtige Orte der lokalen Identität. Handy, Internet und Globalisierung haben Plätze nicht überflüssig gemacht, sondern ihre Bedeutung als reale, physisch erfahrbare und relativ statische Orte noch erhöht. Planung und Gestaltung suchen und finden immer häufiger anspruchsvolle, dem besonderen Raum angemessene Lösungen.

Von der Kreuzung zum Quartierszentrum

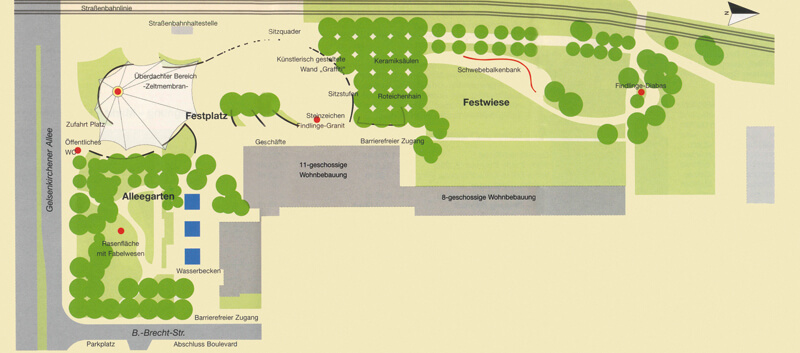

Plätze können selbst dispersen Räumen in Trabantenstädten der 1960er- bis 1980er-Jahre eine neue Identität verleihen. Neun Jahre nach dem Bau resümieren zum Beispiel die Cottbusser Architekten Harald Kühne und Hagen Engelmann Langzeiterfahrungen mit ihrem Zeltdach, das das neue Stadtteilzentrum der Plattenbausiedlung Sachsendorf-Madlow überspannt. Mit ihm wollten die beiden nach den Worten Kühnes „ein gänzlich anderes Platzerlebnis inszenieren“. Das Zeltdach schützt nicht nur Besucher bei Veranstaltungen vor Sonne oder Regen, sondern ist täglicher Treffpunkt von Jungen wie Alten unterschiedlichster sozialer Herkunft geworden. Bürgerfeste und Wochenmärkte finden statt, hier sitzt man am Springbrunnen, ruht sich aus, hört Musik oder diskutiert, meist in einem multikulturellen Sprachengewirr. Der Platz lebt von den Läden und Lokalen der Umgebung, zugleich ist er ihr zentrales Bindeglied. Zwar sind sich die Bewohner heute noch nicht einig, ob das Zeltdach nun eher „hässlich und schief“ oder „praktisch und schön“ ist. Bis auf ein paar Plastiken erinnert heute nichts mehr daran, dass hier einst eine zwar grüne, aber triste Kreuzung aus Fußgängerboulevard und Straßenbahn lag. Das Zeltdach, bestehend aus einer Textilmembran, setzt ein weithin sichtbares Zeichen, das Aufmerksamkeit erregt. Daneben ist diese Lösung kostengünstig, was den Forderungen der Stadt entsprach. Gleich nebenan bezog der Stadtteilmanager Ralf Fischer sein Quartier. Er ist überzeugt: „Das Zelt hat sich zu einer zentralen Anlaufstelle entwickelt und gibt dem Platz dadurch eine eigene Identität.“

Einen gegensätzlichen Charakter hat der 2008 neu gestaltete „Ulap-Platz“ in Berlin – er ist nicht urbanes Zentrum, sondern ein abgeschiedener, fast versteckter Ruhepol nahe dem hektischen Berliner Hauptbahnhof. Er ist eher Park als Stadtplatz. Das historische Namenskürzel hat er von einem Messebau des 19. Jahrhunderts, der im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Nach dem Krieg geriet das Areal unweit der Mauer in Vergessenheit, jetzt wurde es zum „grünen Wartesaal“ für Kenner des Bahnhofsumfelds.

Bocciaspieler, Radfahrer, Spaziergänger, Mütter mit Kinderwagen, Liebespärchen und Durchreisende genießen die frische Luft, überbrücken Wartezeiten mit Lesen oder schlafen ein wenig auf den Bänken. Dank der großen, teilweise 150 Jahre alten Bäume wirkt das Areal wie eine grüne Halle. Bei der Umgestaltung richtete der Dresdner Landschaftsarchitekt Till Rehwaldt 32 meterlange Holzbänke auf die historische, ruinenhafte Freitreppe aus. Blütenstauden säumen die Treppenanlage auf beiden Seiten und bilden gegenüber den alten und neuen Natursteinen einen augenfälligen Kontrast. Rehwaldt erhielt den Deutschen Landschaftsarchitekturpreis 2009 für seinen laut Jury „behutsamen Umgang mit der verwunschenen Atmosphäre des Ortes“.

Opfer des eigenen Erfolgs

Bislang einmalig ist eine Initiative Nordrhein-Westfalens, in der sich vor einigen Jahren Städte und Gemeinden eines ganzen Bundeslandes ihrer öffentlichen Räume annahmen. „Stadt macht Platz – NRW macht Plätze“ bündelte in landesweiten Wettbewerben unterschiedlichste Interessen aus Politik, Kunst, Industrie und Handwerk. Wie ein Platz mit außergewöhnlichen Elementen aufgewertet werden kann, zeigten hier zum Beispiel die Essener Architekten Heinrich Böll und Hans Krabel mit dem „roten Teppich“ für den Kurt-Schumacher-Platz vor dem Bochumer Hauptbahnhof und WeberKleinMaas aus Meerbusch sowie wbp Bochum auf dem Essener Burgplatz.

Jetzt allerdings droht durch die kommunale Finanznot der Umbau von Plätzen ins Stocken zu geraten. Hannovers Jahresetat dafür sank soeben von 750.000 auf 300.000 Euro. Ein weiteres Problem: Auch die schon umgestalteten Plätze brauchen mehr Geld, denn sie werden teils Opfer ihres eigenen Erfolgs: „Die höhere Nutzungsintensität erfordert einen höheren Pflegeaufwand und bedingt Nutzungskonflikte“, stellt die hannoversche Studie fest.

Bärbel Rechenbach ist freie Journalistin in Berlin.

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: