Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Die Platte nicht plattmachen“ im Deutschen Architektenblatt 04.2025 erschienen.

Das könnte Sie auch interessieren

Plattenbau-Schule in Neuruppin: nach Umbau mit neuem Gesicht

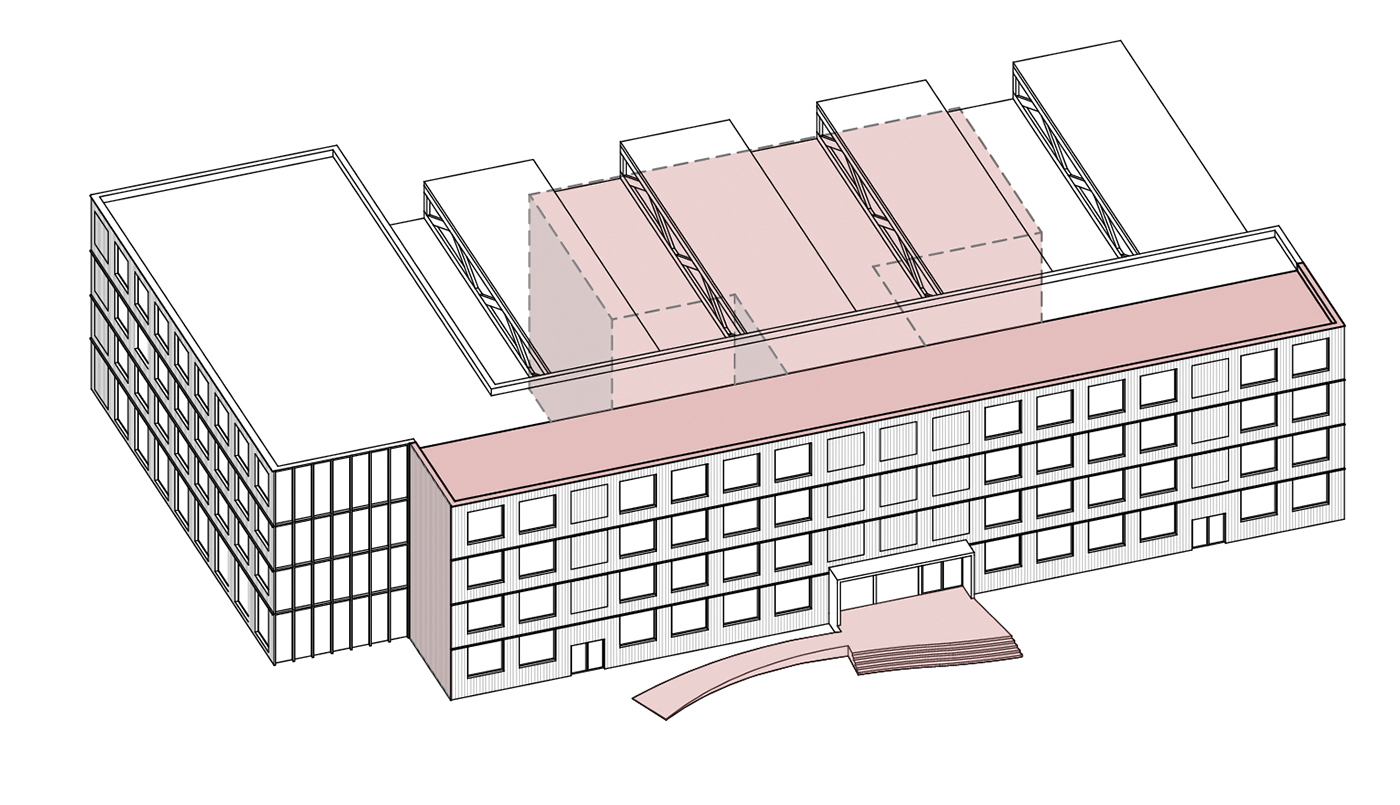

Vom Schulbau Typ Erfurt gab es einmal rund 500 Stück: Sein Kernelement ist ein flurloser und darum nur gut sieben Meter schmaler, beidseitig belichteter Klassentrakt. Einen solchen seit 1972 unsanierten Viergeschosser schrieb die Stadt Neuruppin 2018 zum Umbau aus. Die dazugehörige Einfeldsporthalle hatte man für baufällig und zu klein befunden – sie sollte durch eine größere Halle ersetzt, Mensa und Verwaltung ergänzt werden.

Die Neuruppiner Grundschule wurde zunächst bis auf die Tragkonstruktion zurück gebaut.

CKRS Architekten

Rohbau erhalten und ergänzt

Im nicht offenen Realisierungswettbewerb empfahl die Jury einhellig das Konzept von CKRS Architekten aus Berlin zur Ausführung, weil es den Bestand als Rohbau erhält und lediglich neu und nachhaltig umhüllt. Halle und Gemeinschaftsräume docken kompakt auf der Nordseite des Klassentraktes an, der zu „Lerninseln“ umgestaltet wird.

Die Grundschule in Neuruppin bekam eine neue Fassade aus Lärchenholz.

CKRS Architekten

Holzrahmen-Konstruktion für neue Fassade

Nach eingehenden Untersuchungen der Tragstruktur beinten CKRS den Klassentrakt tatsächlich komplett aus und entfernten die nicht tragenden Hauptfassaden. Ein nördlich neu angebrachter Flur dient der Längsaussteifung dieses zunächst an ein fragiles Kartenhaus erinnernden Skeletts. Das umhüllt nun zum Schulhof sowie seitlich eine neue Holzfassade: Hinter der naturbelassenen Lärchenschalung steckt ein Holzrahmenbau mit Einblasdämmung, in den geschossweise Brandbarrieren integriert sind.

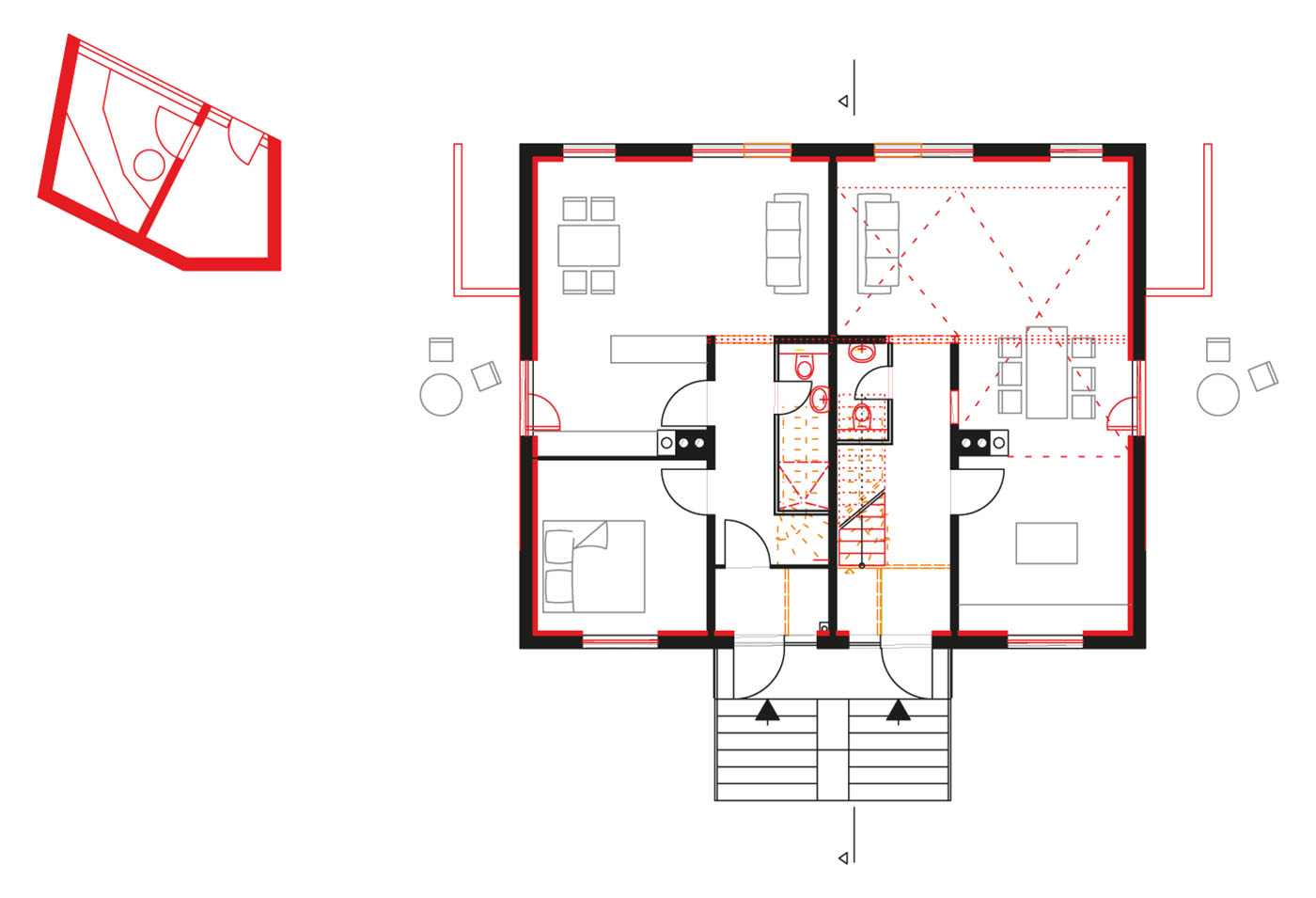

Aus dem Bestand (rot markiert) ist ein Ensemble geworden. Auf der Rückseite dockt ein neuer Flur als Übergang zur Sporthalle an, die anstelle eines abgerissenen Bauteils gebaut wurde. Links schließt der Anbau mit Mensa, Gemeinschaftsflächen und Verwaltung an.

CKRS Architekten

Lowtech-Schule im Passivhaus-Standard

An die Stelle der alten Fensterbänder tritt eine Lochfassade mit zwei großen Holzfenstern je Klassenraum. Auch der neue Anbau folgt diesem Duktus, er ruht ebenfalls auf Betonwänden. Auf der Rückseite zur Sporthalle belichten geschosshohe Doppelstegplatten den neuen Flur, hier sind die Holzstützen sichtbar. Einzelne Fenster erlauben aber den Durchblick ins Sportgeschehen, und sogar ein Rundlauf um die Halle ist hier oben möglich. Die ebenfalls neue hölzerne Trennwand zu den Klassenräumen nimmt die Garderoben auf und blieb aus Kostengründen fensterlos.

Sämtliche Klassenräume werden nach Plan über die Fenster belüftet, um die vorgeschriebenen Luftwechselraten zu erfüllen. Lowtech lautete die Devise – die vorhandene Deckenhöhe erlaubte ohnehin keine Abhängung. Im Neubau gibt es zwar eine Wärmerückgewinnung, jedoch weitgehend unter Verzicht auf aufwendige Lüftungskanäle. Gleichwohl führt die kompakte Gruppierung der Baukörper sowie die stark gedämmte, wärmebrückenfreie Konstruktion dazu, dass der Passivhaus-Standard erreicht wird. Auf dem begrünten Dach steht eine Photovoltaik-Anlage.

Im Ergänzungsbau der Grundschule befindet sich auch eine große Sitztreppe.

Stefan Müller

Plattenbau nach Umbau nicht mehr erkennbar

Die etwa sieben mal sieben Meter messenden Klassen- und Gruppenräume sind nun zu Themenbereichen verkoppelt, sie werden von den Klassen 1 bis 6 zumeist zweizügig relativ konventionell bespielt. Dass sich hinter dem in Weiß-Blau gehaltenen Interieur ein Plattenbau verbirgt, ist nirgends erkennbar. Nur Fachleute werden am Rhythmus der Wände und den regelmäßig wiederkehrenden Treppenhäusern den alten Bautyp erkennen.

Der Haupteingang liegt nun dort, wo der Neubau am Bestand anschließt. An diesem „Gelenk“ führt eine geräumige Spieltreppe zur Mensa hinauf; ein Aufzug macht das Gebäude zudem barrierefrei.

Auf der Nordseite des Bestands dockt ein neuer Flur an.

Stefan Müller

Niedrige Baukosten trotz Überraschungen bei Umbau

Für das Architekturbüro war es der erste durch alle Leistungsphasen betreute Umbau einer „Platte“. Theresa Schirmer von CKRS räumt ein, dass es deshalb „sehr viele Überraschungen“ gegeben habe. Das sieht man der belebten und beliebten Schule indes nicht an. Und auch auf die Kosten scheint es keinen negativen Effekt gehabt zu haben: Sie liegen mit rund 1.450 Euro netto pro Quadratmeter Bruttogrundfläche für die Kostengruppen 300–400 für einen Schulbau phänomenal niedrig.

1.450 Euro netto Kosten pro Quadratmeter

„Der Kostenvorteil ergibt sich aus der erhaltenen Gebäudemasse von circa 820 Kubikmetern und beträgt nach unserer Berechnung bezogen auf die gesamte Schule circa fünf Prozent gegenüber einem kompletten Neubau. Betrachtet man nur den Bestand, würde der Kostenvorteil bei rund zehn Prozent liegen“, erklärt Theresa Schirmer. Kein Wunder also, dass es schon einen ähnlichen Folgeauftrag gibt: In Jüterbog gewann das Büro den Wettbewerb für den Umbau einer Grundschule. Der komplette Typ Erfurt wird hier noch kompakter zu einem „Zauberwürfel“ umgebaut.

Plattenbau-Doppelhaus in Müncheberg: WBS 70 nach Umbau mit Retro-Charme

So wird in Neuruppin und Jüterbog die noch erstaunlich gute Substanz der Platte genutzt. Einen Schritt weiter geht ein außergewöhnliches Projekt in Müncheberg, indem es auch gestalterisch auf der „Platte“ aufbaut. Basis war in diesem Fall ein Haus der Serie WBS 70 – von den gut 1,5 Millionen Plattenbauwohnungen aus DDR-Zeiten gehörten fast 650.000 zu dieser Reihe.

Vintage statt Verfall: Der Architekt ließ die WBS-70-Platte von außen „brut“‚ weitete aber vier Öffnungen und durchbrach eine Decke.

Michael Romstöck / KKROM

WBS 70: Von Doppelhaus bis Hochhaus

Ihre auf einem Sechs-Meter-Raster basierende Konstruktion ließ sich bis zu elf Stockwerke hoch stapeln. Es wurden aber auch Doppelhäuser dieser Bauart errichtet. Vier solche Doppelhäuser entstanden noch im Jahr 1990 am Rande der Märkischen Schweiz in einem Ortsteil von Müncheberg. Ursprünglich für Mitarbeiter einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft gedacht, gingen die nicht ganz fertig gewordenen Häuser durch mehrere Hände.

Das Doppelhaus in Müncheberg wandelte sich von der Bauruine der Wendezeit zur Immobilie mit rauem Retro-Charme.

Patrick Petzold

Plattenbau als Rohdiamant

Heute bietet das Ensemble ein skurriles Bild der Individualisierung seit der Wende: Vom Walmdach bis zu Putz und bunter Tünche reicht die Palette. Das letzte zum Verkauf stehende Haus in der Reihe kaufte erst vor wenigen Jahren ein junges Berliner Paar, mit der Option, es zu zwei Ferienwohnungen umzubauen. Ihr Architekt Hans Sasse, ebenfalls aus Berlin, erkannte den „Rohdiamanten“ in der nüchternen, heruntergewohnten Kiste.

Die alte Trennwand zwischen den zwei Haushälften prägt, gereinigt und geschliffen, das Wohnzimmer. Im Obergeschoss erstreckt sich die größere Wohnung über die ganze Hausbreite.

Michael Romstöck / KKROM

Schwierige Finanzierung für Plattenbau-Umbau

Als Haupthindernis stellte sich die Finanzierung heraus. Keine Bank wollte einen Plattenbau beleihen. Tatsächlich wurden im Rahmen des Stadtumbau Ost bereits rund 370.000 Plattenbauwohnungen abgerissen. Am Ende konnten die Bauherren dann doch die örtliche Bank überzeugen. Zu Recht – denn das Bausystem ist außerordentlich robust und erlaubt großzügige Umbauten.

Größere Fenster und geöffnete Geschossdecke

Das machten sich auch in diesem Fall Bauherr und Architekt zunutze: An einem großen Pappmodell tüftelten sie aus, welche der nicht tragenden Trennwände sie herausnehmen würden, um mehr Luft in das Interieur zu bringen. Blieben die kleinen Fenster: Hier half allein eine Betonsäge, um großzügige Öffnungen zu schaffen.

Auch eine Geschossdecke sollte herausgeschnitten werden, um eine Galerie-Situation mit Blick ins Grüne zu schaffen. Polnische Handwerker trauten sich den Eingriff zu. Stahlträger sichern jetzt die neue Offenheit. Die Spuren der Vergangenheit sind auch zum Teil sichtbar belassen: Die alte Trennwand zwischen den zwei Einheiten prägt, gereinigt und geschliffen, den Wohnraum.

Maisonette dank Säge: Der vertikale Durchbruch im Innern des Müncheberger Plattenbaus ließ sich nur mit einer großen Betonsäge verwirklichen.

Patrick Petzold

Plattenbau-Optik dank Innendämmung

Fünf Zentimeter Kalziumsilikatplatte als Innendämmung machten es möglich, das Äußere roh zu belassen, als Erkennungszeichen und Marke. Hier ging nur einmal der Dampfstrahler drüber. Vintage-Möbel unterstreichen den rauen Charme der Kult-Immobilie – Upcycling, wohin man blickt. Sogar die Vortreppen sind noch original.

Die Türen führen in eine 55 Quadratmeter große Wohnung links im Erdgeschoss und eine 130 Quadratmeter große Maisonette rechts, die am Ende für 1.428 Euro netto pro Quadratmeter Wohnfläche zu haben waren (KG 300–400, inklusive Sauna).

Der Blick aus dem aufgeweiteten Wohnraumfenster des nun „Palais brut“ getauften Plattenbaus. Seine zwei Wohnungen werden an Feriengäste vermietet.

Tobias König / KKROM

Plattenbau beliebt bei Feriengästen

Dafür gibt es kein Design oder Schnickschnack aus dem Baumarkt. Nur ein Solarpaneel auf dem Dach und die hölzerne Sauna im Garten künden von der neuen Zeit. Natürlich wurden auch der Keller abgedichtet und die gesamten Installationen erneuert, eine Fußbodenheizung sorgt jetzt für Komfort. Nach drei Jahren Arbeit war das „Palais brut“ fertig – und wird seither begeistert vermietet. „Das Konzept ist voll aufgegangen“, sagt der Architekt – und hat auch bereits ähnlich gelagerte Anschlussaufträge in Aussicht.