Text: Roland Stimpel

Berlin ist eine eher unfromme Stadt, leistet sich aber trotzdem gleich zwei Dome: einen katholischen, der hinter der Staatsoper halb versteckt ist. Und einen evangelischen, den baulich heftigsten Auswuchs der wilhelminischen Kaiserzeit: 116 Meter hoch und mit 516 Räumen vollgestopft, vom Architekten Julius Raschdorff in Neo-Renaissance ausgeführt. Wegen der gigantischen Dimensionen von Portalen, Fenstern und Pseudo-Stockwerken wirkt er wie aufgeblasen – ein Ventil scheint nötig, um Luft abzulassen. Einen Hauch von Charme verströmt der Dom nur auf seiner östlichen Rückseite: Da steht er direkt am östlichen Arm der hier geteilten Spree; 22 Stufen führen hinunter zu einer kleinen Terrasse direkt über dem Fluss. Dem kommt man im Stadtkern sonst nirgendwo so nah – überall distanzieren ihn hohe Mauern von den Menschen am Ufer.

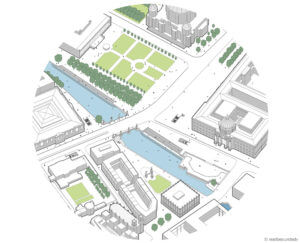

Berlins Dombaumeisterin Charlotte Hopf reicht diese Nähe nicht. Die Architektin kümmert sich hauptberuflich um den baulichen Erhalt sakraler Würde. Nach Feierabend aber tritt sie aus dem westlichen Tor 8 unter ihrem Bauhütten-Büro, geht durch den Lustgarten mit der Schlossbaustelle links und Schinkels Altem Museum rechts und steht nach hundert Metern am westlichen Spreearm. Für diesen Ort betreibt sie mit gut hundert Mitstreitern im Verein „Flussbad Berlin“ das Kontrastprojekt zu der musealen Würde, die die Gegend sonst prägt: Geländer und steile Uferwände sollen fallen, stattdessen flache Treppen her – und ein Flussbad soll geschaffen werden, in dem jedermann im Sommer im Wasser planschen und sich am Ufer sonnen kann. Und das zwischen Bauten von Schinkel, Schlüter, Chipperfield und Julius Raschdorff.

Wie passt das zusammen – Würde und Wasserspiele, Barock und vielleicht ein Hauch von Berliner Ballermann? Bestens, meint die Dombaumeisterin: „Nicht zufällig heißt der zentrale Platz zwischen Schloss, Dom und Altem Museum Lustgarten. Da gibt es eine Tradition der Vergnügung.“ Und es gebe eine Tradition der stadtbürgerlichen Raumbesetzung: Schinkels Perspektive vom Obergeschoss seines Museums zum Schloss – „direkt ins Schlafzimmer des Königs, nach den damaligen Maßstäben eine ungeheure Frechheit!“

Ein bisschen Frechheit tue auch heute der Gegend gut, in der sich jedes Haus hochkulturell in die Brust wirft und Eintritt kostet, selbst ihr Dom. „Ein Ort der lockeren Entspannung ist gerade zwischen den Orten der Bildung wichtig.“ Sie nimmt sogar in Kauf, dass die Trinktouristen von ihren Bierbikes absteigen und sich mit den Trinkbrüdern vom Marx-Engels-Forum vereinen könnten. „Gerade hier ist ein Ort nötig, an dem sich jedermann aufhalten kann, ohne dass man etwas besichtigen will und dafür etwas bezahlen muss.“ Es ist eine Aktion gegen Verödung: „Wenn ich abends um acht aus dem Dom komme, ist die Gegend tot.“ Davon drohe noch viel mehr, siehe zum Beispiel Paris: „Im Umfeld des Louvre herrscht urbane Verwahrlosung. Da geht kein Pariser mehr hin, da gibt es nur noch Touristennepp.“

Charlotte Hopf sieht gerade jetzt die Chance, Steifheit am Spreeufer auf einer Länge von 750 Metern buchstäblich aufzubrechen. Alles ist im Umbruch; zeitgleich wird an einer neuen U-Bahn, am Schloss und davor bald am Freiheits- und Einheitsdenkmal gebaut. Dieses ist auch ein Schlüsselort des Flussbades: Es entsteht auf dem Sockel eines Kaiser-Wilhelm-Denkmals, und dieser Sockel liegt direkt am Fluss und ist hohl. „Der letzte Kaiser hatte da seine Boote. Es ist der ideale Platz für Umkleiden, Duschen und Toiletten.“ Kein Freibad-Hochbau müsse zwischen Zeughaus und Humboldt-Forum platziert werden.

Das Berliner Flussbad-Projekt ist nicht nur ein stadtkulturelles, sondern auch ein ökologisches: Die Spree ist heute noch eine temporäre Kloake. Wie vor hundert Jahren hat die Stadt eine gemeinsame Kanalisation für Hausabwasser und Regen. Ist dieser stark, läuft sie über und schwemmt Fäkalien in den Fluss. Um die Spree wenigstens hier badefähig zu machen, wollen die Initiatoren ein Stück weiter oben aus einem steinernen Steil- ein flaches Grünufer machen – sie sprechen von „renaturiertem Altarm“. Charlotte Hopf: „Vorn das Ufer, hinten die Hochhäuser der DDR-Zeit – das wäre geradezu ein bisschen Corbusier-mäßig.“

Ein Stück flussabwärts, aber noch oberhalb der Badestelle, soll eine Reihe von Pflanzenkläranlagen das Wasser filtern – Kiesbecken mit Schilf darin. Außerdem soll es einen Holzsteg über dem Wasser geben und an seiner Unterseite eine kilometerlange Röhre, die bei starkem Regen für kurze Zeit das Wasser aufnimmt und die Überflutung der Kanalisation verhindert. Die Flussbad-Initiative fasziniert nicht nur Architekten, Planer, Kultur- und Umweltfreunde, sondern auch ambitionierte Wasserbau-Ingenieure wie die Professoren Friedhelm und Heiko Sieker. Technische Eingriffe wären allerdings in einem riesigen Gebiet nötig – bis etwa 15 Kilometer flussaufwärts in Köpenick.

Die Idee hatten die Architekten und Inhaber des Büros realities:united, Tim und Jan Edler, schon 1997. Doch erst jetzt, da in der historischen Mitte alles in Bewegung ist und zugleich die Umwelt- und Ressourcen-Diskussion an Fahrt gewinnt, verbreitert sich der Boden für das Projekt. 2012 gab es dafür den globalen Holcim-Preis in Bronze und den europäischen in Gold. Auch in Berlins Politik hat es etliche Sympathisanten, auf der anderen Seite bisher keine protestierenden Feinde. Größte Hemmschuhe sind ungelöste technische Fragen, natürlich das Geld sowie die aufwendigen Verfahren – zunächst muss der Spreearm als Bundeswasserstraße entwidmet werden, dann drohen tausend Fragen zu Unfall- und Denkmalschutz, Hygiene und Trägerschaft, Zutritt und Kontrolle. Dafür ist die Hoffnung des Vereins auf Flussöffnung im Jahr 2020 recht ambitioniert. „Man muss sich ja ein Ziel setzen“, meint Charlotte Hopf dazu. Zuspruch bekommt sie auch von Kollegen im Dom. „Wach- und Putzleute freuen sich da richtig drauf. Die sagen zum Baden im Fluss: ,Das haben wir doch früher immer gemacht.‘“

War dieser Artikel hilfreich?

Weitere Artikel zu: