An den Neubau von Stuttgart 21 schließt das Projekt Stuttgart 210 an. Die Idee: ...

Achim Birnbaum

Als wäre Beton ökologisch gesehen nicht schon schlimm genug, kommen beim Bau einer solchen Wand weitere Minuspunkte auf das Konto des Baustoffs: Denn strenggenommen braucht es für eine Betonwand noch mindestens zwei zusätzliche Wände, sogenannte Schalungswände aus Holz, die nach dem Bauen abgerissen und anschließend meist nur „thermisch verwertet“ (also verbrannt) werden. Dadurch wird nicht nur das ursprünglich im Holz gebundene CO2 freigesetzt und somit die Atmosphäre belastet, sondern auch Material verschwendet.

Das könnte Sie auch interessieren

Holz zu wertvoll für die Tonne

Diese Umstände waren einem interdisziplinären Forschungsteam der Hochschulen Konstanz, Stuttgart und Karlsruhe ein Dorn im Auge. Es nahm sich der Problematik wortwörtlich in großem Stil an, indem es die Schalungselementen eines der wohl größten und gleichzeitig umstrittensten Bauprojekte Deutschlands auf ihre Weiterverwendung prüfte: Geboren war das Forschungsprojekt „Stuttgart 210 – weiterdenken, weiterbauen!“.

Aufwendige Schalungen für Kelchstützen

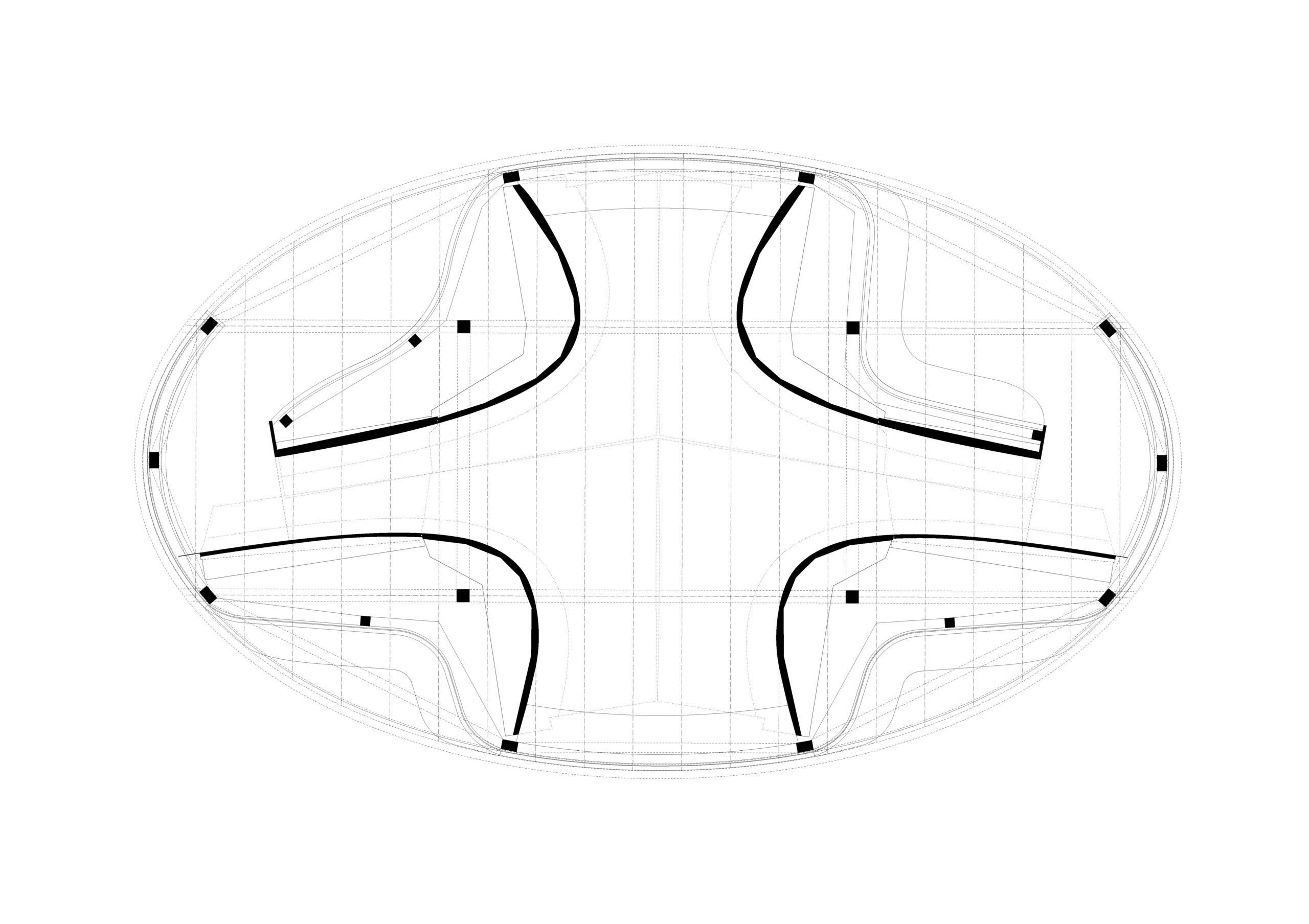

Langsam aber sicher nimmt der neue Hauptbahnhof in Stuttgart Gestalt an. Das Herzstück wird die unterirdische Durchgangshalle sein, deren Raumeindruck durch eine fließende Architektur mit großen, von oben mit Tageslicht gefüllten und gegeneinander versetzten Kelchstützen aus Stahlbeton geprägt ist (Entwurf: ingenhoven architects). Für den Bau dieser eindrucksvollen Betonkonstruktion wurde eine aufwendige Wanderschalung bestehend aus mehreren Schalsätzen erstellt.

Im Forschungsprojekt „Stuttgart 210“ wurden im Hinblick auf Übertragbarkeit Fragen des Re-Use – nicht nur von Schlaungselementen – untersucht.

Achim Birnbaum

Mit „Stuttgart 210“ vom Bauhilfsmittel zum Baumittel

Nach ihrem Einsatz werden die Schalungselemente in Teilen zu Holzfaserdämmstoff verarbeiet, der Großteil aber wird verbrannt. „Da wo die Baustelle aufhört, da fangen wir mit unserem Forschungsprojekt an“, erklärt Stefan Krötsch, Professor für Baukonstruktion und Entwerfen an der HTWG Konstanz. „Stuttgart 210“ erforscht, wie man die Schalungselemente aus dem Bau von Stuttgart 21 durch innovative Ideen weiterverwenden und einen ökologischen Beitrag im Bausektor leisten kann.

Die Schalungen sind mehrfach blockverleimte, acht-achs-gefräste Brettsperrholzelemente. Durch mehrdimensionales Abfräsen des geschichteten Werkstoffs entstand eine beeindruckende Oberfläche. Für perfekt glatten Beton in der Bahnhofshalle wurde sie zunächst mit Bootslack (Polyurethan) beschichtet. Die eigentliche Holzoberfläche ähnelt jedoch dem Aussehen Damaszener Stahl.

Aus Sicht der Forschenden birgt das ursprüngliche Bauhilfsmittel also allein schon rein ästhetisch ein großes Potenzial zum Baumittel – und davon gibt es netto 5.000 Kubikmeter in Stuttgart 21! Doch wie geht man an einen Entwurf heran, bei dem nicht wie üblich zuerst die Nutzung, sondern das konstruktive Element feststeht?

Architekturentwurf mit Schwung: Das Erdgeschoss des Jugendtreffs in Ingersheim.

Forschungsteam Stuttgart 210

Schalenbau aus Schalungen

Das Team begann damit, alle Schalelemente im Maßstab 1:50 mit dem 3-D-Drucker anzufertigen, um anschließend in Modellstudien experimentieren zu können. Was passt bereits gut zusammen oder wo benötigt man spezielle Passstücke, um Fügungen herzustellen? Dass das Entwerfen erfolgreich war, zeigen einige Reallabore in 1:1, etwa für eine geplante Multifunktionshalle, eine Markthalle oder einen Wetterschutz für Fahrradständer.

Die große Varianz der Schalungselemente erlaubt dabei unterschiedlichste Raumkonfigurationen: von zirkuszeltartigen Strukturen, hergestellt aus zwei auf den Kopf gedrehten Unterschalsätzen, bis zu einfacheren Überdachungen.

Vom Forschungsprojekt „Stuttgart 210“ über ein Reallabor zum Jugendtreff Ingersheim.

Achim Birnbaum

Jugendtreff Ingersheim als Praxisprojekt

In Ingersheim nördlich von Ludwigsburg machte „Stuttgart 210“ aus den Schalungselementen des südlichen Personentunnels Wände und Decken für einen neuen Jugendtreff. Die besonderen Geometrien schaffen ein Raumgefühl mit einzigartiger Oberflächenstruktur, die dank der Fräsung fast textil anmutet. Um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen, baute das Team eine neue Hülle aus Holz. Den Jugendtreff haben Studierende aus Indien, der Türkei und Deutschland im Rahmen eines internationalen Workshops an der Hochschule für Technik Stuttgart gebaut, unter Leitung von Andreas Kretzer, einem Partner im Forschungsprojekt.

Das könnte Sie auch interessieren

Das könnte Sie auch interessieren

Leitfaden für rechtssichere Wiederverwendung

Das Forschungsprojekt „Stuttgart 210“ legt eine beeindruckende Ganzheitlichkeit und Sorgfalt an den Tag, indem es alle Parameter des Bauens mit Re-Use Bauteilen erforscht. Über ästhetische und funktionale Aspekte hinaus hat das Team auch ökobilanzielle, tragwerksplanerische und juristische Untersuchungen angestellt. Ein Forschungsbericht wird die notwendigen Handlungsschritte in diesen Bereichen aufzeigen.

Nach meiner Erfahrung scheitern viele Projekte, die Bauteile wiederverwenden wollen, meistens an rechtlichen und bürokratischen Hürden. Ein Leitfaden mit den gewonnenen Erkenntnissen kann also eine sehr wertvolle Basis für den Erfolg zukünftiger Projekte sein .

Die zweijährige Forschung „Stuttgart 210 – weiterdenken, weiterbauen!“ zeigt vorbildlich, wie nachhaltig mit Baumaterial umgegangen, wie erfolgreich in Stoffkreisläufen geplant und wie das konventionelle Bauen verändert werden kann. Genau diese Innovationen sind es, die uns näher an unsere klimapolitischen Ziele bringen!

Stuttgart 210: Die Ausstellung

Die Ausstellung „Aus Schalen entworfen“ zum Forschungsprojekt ist noch bis März im Lichthof von Bau 1 an der Hochschule für Technik Stuttgart zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Die Nachwuchs-Kolumnen des DAB schreibt ein junges Team im wöchentlichen Wechsel. Unsere Autor:innen sind Johanna Lentzkow, Fabian P. Dahinten, Luisa Richter-Wolf und Lorenz Hahnheiser.

Ein fantastisches Projekt, das sich junge Menschen ausgedacht haben. Es ist ein absolutes „MUSS“, intensiv in die Wiederverwendung zu investieren. Ich selbst baue grade mein eigenes kleines Altersprojekt und bin immer wieder entsetzt, wieviel Abfall ich produziere, trotz meiner permanenten Gegenwehr. Verwendung von Lehmsteinen aus dem Bestand, Nutzung bestehender Türen etc.

Was bei einem solchen Mega-Projekt wie Stuttgart 21 als schaler Nachgeschmack bleibt: Ist es wirklich notwendig, so viele Ressourcen zu verschwenden, um diese Kelche zu schalen , um sie dann – wie es im Normalfall geschieht – der thermischen Verwertung (welch ein Euphemismus) zuzuführen?